漳韻尋蹤·器載茶香:閩師學(xué)子探訪郭榕飛茶器雅藏

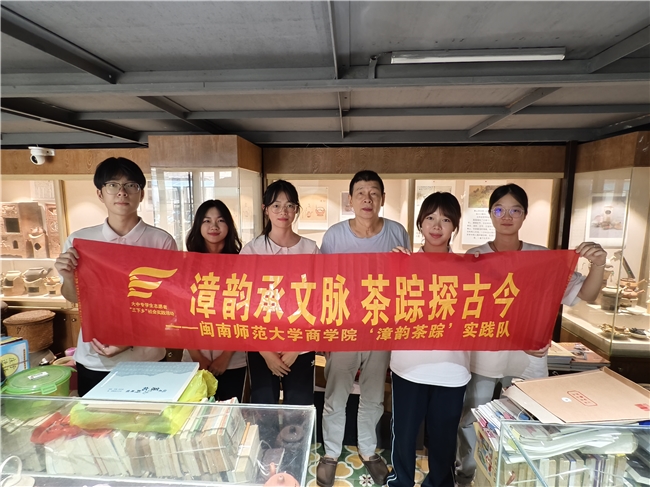

導(dǎo)語:2025年7月12日,閩南師范大學(xué)“漳韻茶蹤”實踐團深入漳州市薌城區(qū)一處靜謐居民小區(qū),叩開了漳州市收藏協(xié)會副會長郭榕飛老師的私人茶器博物館大門。在這個“藏身煙火巷陌,心懷茶器乾坤”的雅致空間里,閩師學(xué)子們觸摸跨越千年的茶器脈絡(luò),聆聽郭榕飛老師守護茶文化根脈的故事,開啟了一堂茶文化實踐課。

正文:

“壺中天地”初探小區(qū)里的茶器秘境

7月12日下午,“漳韻茶蹤”實踐隊懷著對傳統(tǒng)茶器的好奇與向往來到了“大隱隱于市”的茶器博物館。在斑駁的單元門后藏著跨越千年的茶器故事等待著實踐團成員們的發(fā)掘。推開一扇樸素的玻璃門,實踐團隊員們瞬間屏息——在不足百平方米的居所內(nèi),上百件茶器在柔光下流淌溫潤光澤。從宋代建窯烏金盞到明清紫砂名壺,從漳州本土白瓷到海外回流茶具,方寸空間竟?jié)饪s了中國茶器演變史。郭榕飛老師笑迎學(xué)子:“茶器本就生于生活,藏于市井才是對它們最好的致敬。”

郭榕飛講述功夫茶歷史

郭榕飛向閩師學(xué)子介紹茶釡功能

“器以載道,古器證源”功夫茶煙生于漳州

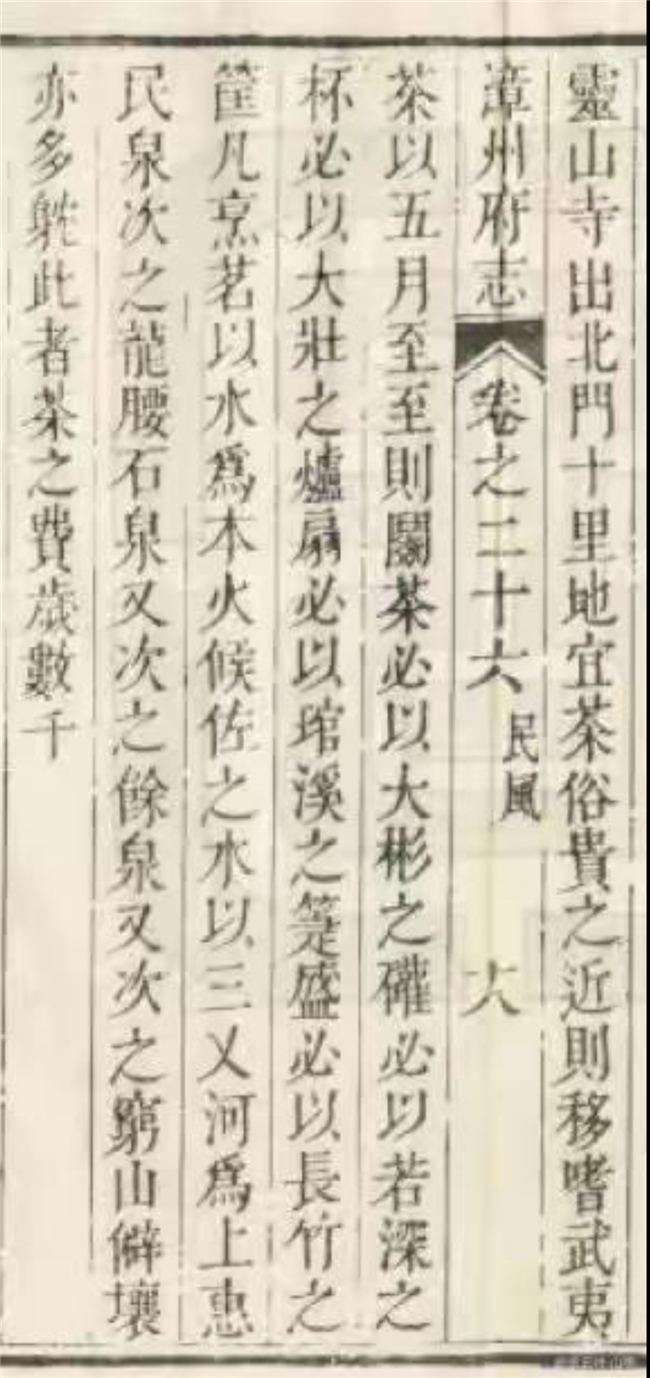

展廳不大卻布置精巧,數(shù)百件茶器靜靜陳列著。郭老師輕撫一件明代紫砂壺,聲音沉穩(wěn)有力:“許多人提起功夫茶,必稱潮州。但你們看...”他指向展柜中一系列標注著明確年代與出土地的漳州本地茶具,“‘功夫茶’之名,無需前綴,其根就在漳州。潮州‘工夫茶’五字全稱,恰是佐證。”他隨即引證文獻:明正德《漳州府志》盛贊“龍山茶”為“漳中佳品”,萬歷府志續(xù)載其盛名;清代周亮工《閩小記》更直言“近時制法重清漳”,印證漳州制茶技藝曾引領(lǐng)風尚。“這些記載,比潮州相關(guān)文獻早了近百年。這些器物本身就會說話,地下的出土物更是鐵證。”郭老師強調(diào)。

《漳州府志》載,靈山寺北十里宜茶

“對話匠心”器隨茶變,實用為魂

在郭榕飛老師眼中,好茶具的標準始終清晰:“首先要實用,能讓茶葉釋放最佳香氣;其次才是美觀,二者相輔相成”。面對青年對茶具的創(chuàng)新,郭榕飛表達了積極的態(tài)度,認為創(chuàng)新必須圍繞“泡出好茶湯”這一根本目的,同時注重實用性與人體工學(xué),避免為標新立異而犧牲了使用的體驗感。如日本薄壁蓋碗提升茶湯品質(zhì)的這一創(chuàng)新就符合這一條件。他鼓勵青年在理解傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上,善用新材料,期待他們創(chuàng)造出功能與美感兼具的好茶器。

紫砂壺展品

結(jié)尾:器物是文化的載體,茶具自己會講話,它不需要文字,就能把歷史故事、文化脈絡(luò)講給懂它的人聽。郭榕飛老師在談到對茶具文化的期望時,對實踐隊寄語道:“茶具的演變跟人類文明進步一樣,大體上是往更美好、豐富的軌跡向前的。希望實踐隊在接下來探索茶具文化時,繼續(xù)尋找漳州是功夫茶發(fā)源地的痕跡,讓這份淵源被更多人認可;青年一代始終守住內(nèi)心的純真以及對世界永不停歇的好奇,在探索茶文化過程中會更有啟發(fā)。

閩師學(xué)子與郭榕飛老師合照

- 紅色宣講浸童心,鐵軍故事潤成長

- 07-14

- “紅梅花開”青年紅色筑夢之旅走進遵義會議會址

- 07-14

- 多彩大學(xué)生網(wǎng)©版權(quán)所有 鄂ICP備2022010258號-18

-

大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺