“群英璀璨耀星空,瀚海明珠映弱水”

“群英璀璨耀星空,瀚海明珠映弱水”

——長安大學(xué)實(shí)踐隊(duì)走進(jìn)東風(fēng)航天城:在星辰軌跡中讀懂紅色傳承

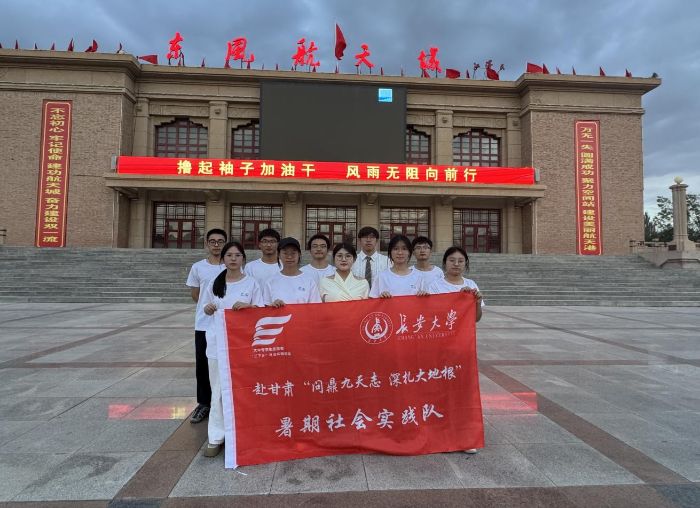

戈壁風(fēng)沙掠過東風(fēng)航天城的發(fā)射架,回響著中國航天人微茫造炬的聲聲吶喊。2025年7月19日,長安大學(xué)“追尋航天足跡·踐行強(qiáng)國精神”暑期社會(huì)實(shí)踐隊(duì)的身影,深入這片承載著中國航天記憶的土地。從晨光中的發(fā)射中心到暮色里的歷史展覽館,隊(duì)員們以腳步丈量征程,在與實(shí)物、史料的對(duì)話中,解碼“兩彈一星”精神、載人航天精神與東風(fēng)精神的紅色基因。

團(tuán)隊(duì)合影

發(fā)射架前:鋼鐵鑄就的東風(fēng)印記

清晨的陽光灑滿酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心,發(fā)射架與矗立的火箭在戈壁灘上構(gòu)成壯闊圖景。箭體表層的隔熱瓦如鎧甲綴片,尾焰噴口的焦痕猶帶蒼穹印記,無聲彰顯著突破天際的力量。

講解員指向箭體關(guān)鍵部位介紹:“這里的密封技術(shù)曾面臨長時(shí)間攻關(guān),科研團(tuán)隊(duì)扎根現(xiàn)場、連續(xù)奮戰(zhàn),最終實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。”隊(duì)員們湊近觀察箭體細(xì)節(jié),許久后抬頭,又駐足凝望著發(fā)射架,“‘神舟系列’的研制,實(shí)現(xiàn)了核心技術(shù)自主可控,背后是一代代航天人‘把論文寫在祖國大地上’的堅(jiān)守。”講解員緩緩補(bǔ)充。發(fā)射架下的水泥地,深淺不一的轍痕如時(shí)光刻度,從“神舟五號(hào)”到“神舟二十號(hào)”,印刻著中國航天的進(jìn)階之路。隊(duì)員們循跡而行,風(fēng)過耳畔,恍若百年回響。“器物有形,精神無界。”這戈壁上的每寸土地,都浸透著“扎根戈壁,默默奉獻(xiàn)”的東風(fēng)魂。

隊(duì)員在發(fā)射架前駐足觀望

展覽館內(nèi):史料中的精神傳承

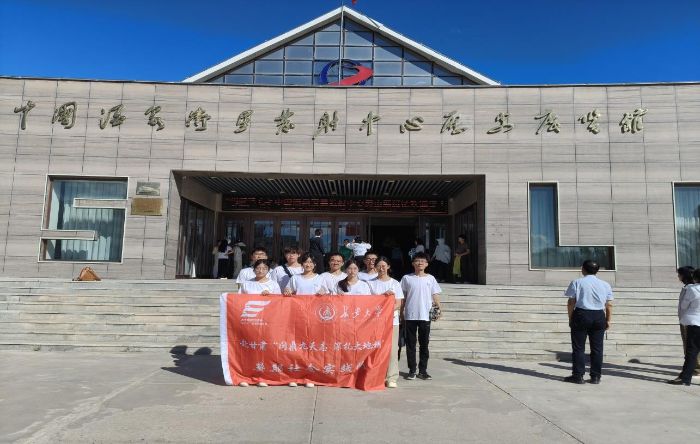

午后的陽光斜斜切入中國酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心歷史展覽館,在泛黃的文件和斑駁的實(shí)物上投下光影。玻璃展柜里,一塊“東方紅一號(hào)”衛(wèi)星的殘骸靜靜躺著,表面的燒灼痕跡如同一幅抽象畫,記錄著1970年那場震撼世界的升空。

“當(dāng)時(shí)沒有計(jì)算機(jī),軌道參數(shù)全靠算盤一遍遍算。”講解員指向旁邊的一張老照片——一群科研人員圍著算盤推演,窗外是茫茫戈壁。隊(duì)員們俯身細(xì)看照片中泛黃的演算紙,上面的公式密密麻麻,邊緣已被反復(fù)翻閱磨出毛邊。“這就是‘兩彈一星’精神里的‘艱苦奮斗’”

“群英璀璨耀星空”:在“功勛人物”展區(qū),聶榮臻將軍的手稿格外醒目。“搞航天,就是要把骨頭扎進(jìn)戈壁里。”這句話力透紙背。不遠(yuǎn)處,錢學(xué)森教授歸國時(shí)的文件靜靜陳列,仿佛在訴說著“特別能吃苦,特別能奮斗”的兩彈一星精神的活的靈魂。

一面墻上,數(shù)百張黑白照片組成“航天人”群像:有的在帳篷里繪制圖紙,有的在戈壁灘上搭建發(fā)射塔,有的抱著儀器在風(fēng)雪中前行。“一位位航天人猶如瀚海明珠,出身弱水,映徹夜空”講解員的聲音低沉,“這就是‘東風(fēng)精神’:扎根大漠,默默奉獻(xiàn)。”隊(duì)員們站在墻前,目光掃過那些年輕或蒼老的面孔,仿佛聽見了半個(gè)多世紀(jì)來,風(fēng)沙與理想碰撞的余音,裊裊不絕……

實(shí)踐隊(duì)進(jìn)入展覽館參觀

“倚天鑄劍凌云志,驚雷滾滾震敵頑”。此次實(shí)踐不僅是一次對(duì)航天成就的巡禮,更是一場與紅色精神的對(duì)話。隊(duì)員們的筆記本上赫然寫著:“兩彈一星”精神是絕境中的突圍,載人航天精神是征途上的精進(jìn),東風(fēng)精神是平凡里的堅(jiān)守——三者共同構(gòu)成共產(chǎn)黨人精神譜系中閃耀的航天篇章。

戈壁的風(fēng)仍在吹,帶著歷史的呢喃,也帶著未來的期許。實(shí)踐隊(duì)的身影遠(yuǎn)去了,但他們帶走的,是比任何紀(jì)念品都珍貴的精神火種——他們將以航天先輩為榜樣,把精神內(nèi)核轉(zhuǎn)化為奮進(jìn)力量,在強(qiáng)國建設(shè)、民族復(fù)興的征程中勇毅前行。這火種,終將在強(qiáng)國建設(shè)的征程中,燃成燎原之勢。

供圖供稿|長安大學(xué)“追尋航天足跡·踐行強(qiáng)國精神”暑期社會(huì)實(shí)踐隊(duì)

- “群英璀璨耀星空,瀚海明珠映弱水”

- 長安大學(xué)實(shí)踐隊(duì)走進(jìn)東風(fēng)航天城:在星辰軌跡中讀懂紅色傳承

- 07-20

- 鄭州輕工業(yè)大學(xué)“三下鄉(xiāng)”:食安科普潤民心,青春實(shí)踐筑鄉(xiāng)興

- 關(guān)于鄭州輕工業(yè)大學(xué)“三下鄉(xiāng)”:食安科普潤民心,青春實(shí)踐筑鄉(xiāng)興的活動(dòng)新聞稿

- 07-19

- 【青春“三下鄉(xiāng)”|漆扇搖出非遺清涼,湖工商學(xué)子為響溪村兒童筑牢防溺水“安全堤”】

- “實(shí)踐團(tuán)成員龔煥粵演示漆扇制作技法,孩子們正將調(diào)配好的大漆滴入水面。背景可見防溺水海報(bào)與救生模型,非遺體驗(yàn)與安全教育同步開展。

- 07-19

- 七彩陽光實(shí)踐團(tuán)助力"百千萬工程":瑤族非遺文化在T臺(tái)綻放新魅力

- 廣東青年大學(xué)生"百千萬工程"突擊隊(duì)——廣州城市理工學(xué)院七彩陽光實(shí)踐團(tuán)為清遠(yuǎn)市瑤族自治縣寨崗鎮(zhèn)青少年帶來了一系列精彩紛呈的第二課堂

- 07-19

- 借革命精神之火,燃鄉(xiāng)村振興之光

- “一葉興鄉(xiāng)”鄉(xiāng)村振興社會(huì)實(shí)踐團(tuán)參觀梧州紅色革命基地,在革命先輩的足跡中汲取精神力量,將革命精神與鄉(xiāng)村振興實(shí)踐探索深度融合。

- 07-19

- 探苗醫(yī)瑰寶 踐醫(yī)者初心

- 07-19

- 多彩大學(xué)生網(wǎng)©版權(quán)所有 鄂ICP備2022010258號(hào)-18

-

大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺(tái)