多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

探尋運河文化的歷史密碼

2025-07-30 來源:劉語涵

大運河,這條縱貫中國南北的千年水道,不僅是中國古代水利工程的偉大奇跡,更是中華文明的重要象征。作為世界上最長的人工運河,它承載了無數歷史記憶、經濟交流與文化交融的故事。7月24日,南京財經大學應用數學學院“勇探揚州隊”走進中國大運河博物館,探尋大運河的歷史脈絡與文化內涵。

揚州,作為大運河的重要節點城市,自古便是漕運樞紐、商貿重鎮。而揚州中國大運河博物館作為國內首座全面展示大運河文化的專題博物館,以其豐富的展陳、先進的科技手段和沉浸式的體驗設計,成為研究大運河文化的重要窗口。

圖為博物館正面外觀 王子宸攝

大運河的歷史背景

大運河始建于春秋時期,吳王夫差開鑿邗溝,溝通長江與淮河,奠定了大運河的雛形。隋煬帝時期,大運河迎來第一次大規模擴建,形成了以洛陽為中心,北抵涿郡(今北京)、南達余杭(今杭州)的龐大水運網絡。此后,歷經唐宋的繁榮、元明的調整,直至清代,大運河始終是國家經濟命脈,承擔著漕糧運輸、商貿往來、文化交流等重要功能。

大運河不僅是一條運輸通道,更是一條文化長廊。沿河城市因運河而興,南北文化因運河而交融。從飲食、戲曲到建筑、民俗,運河文化深深影響了中國社會的發展。2014年,中國大運河成功列入《世界文化遺產名錄》,標志著其全球文化價值的認可。

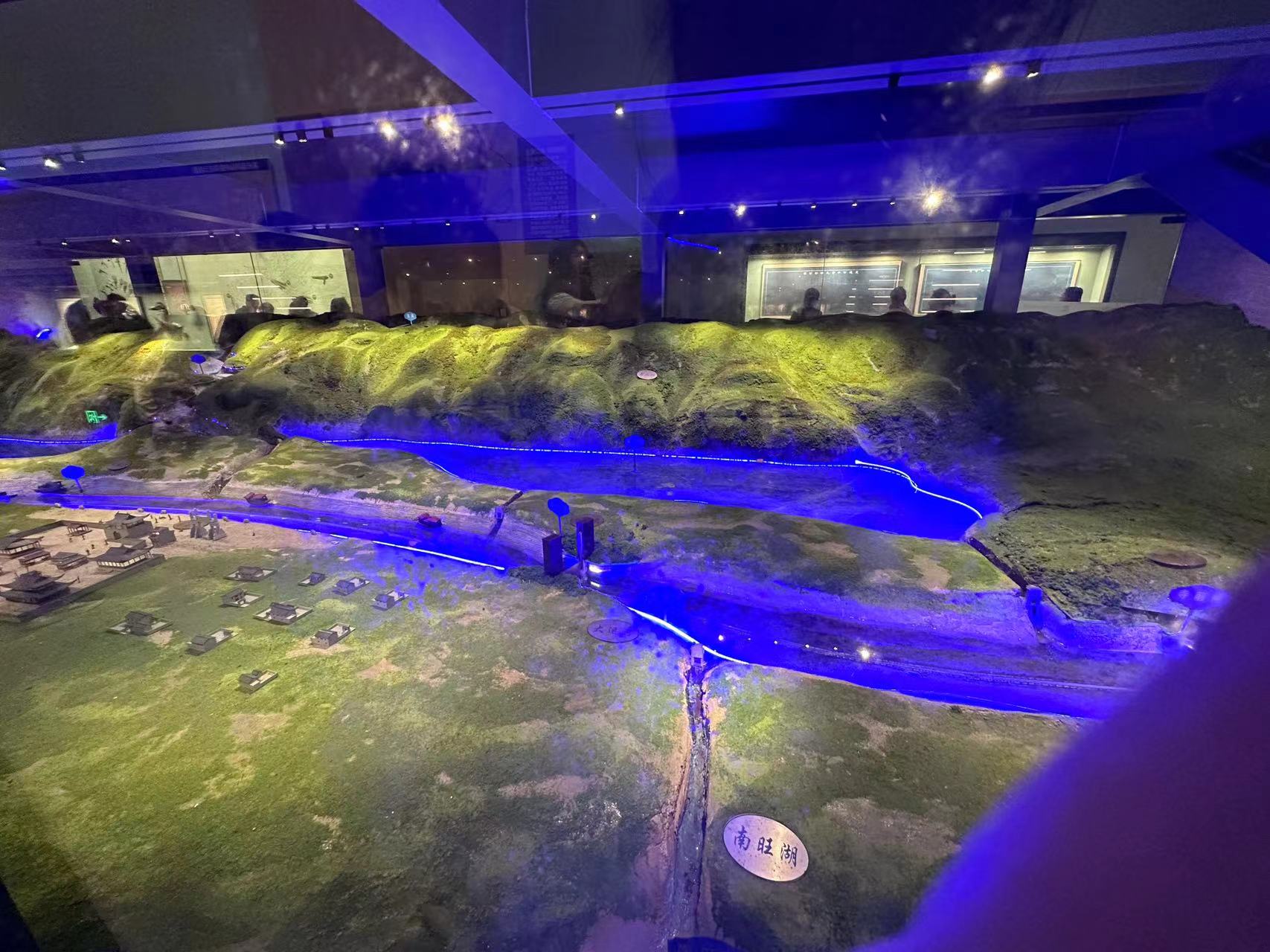

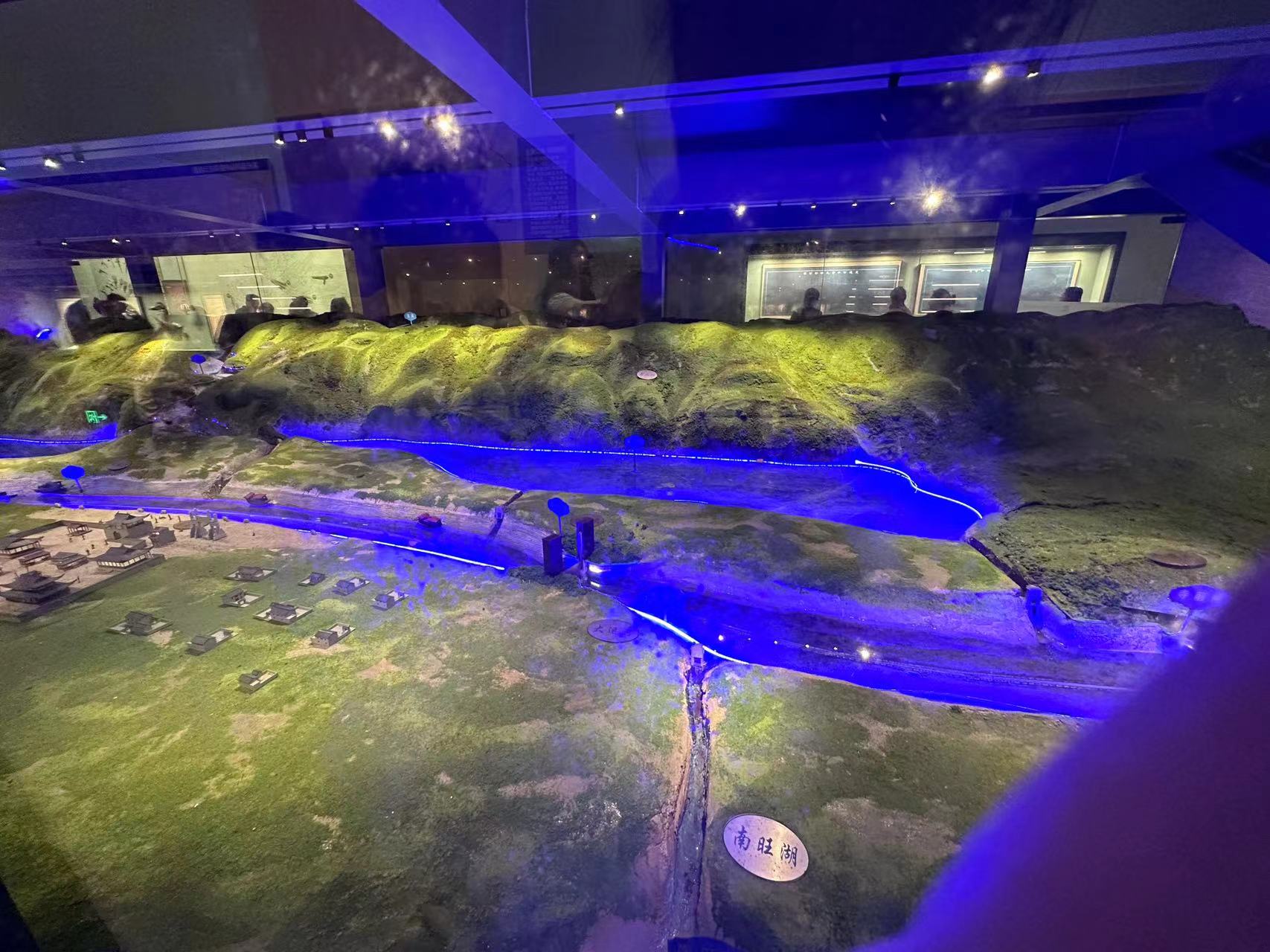

圖為漕運模型 王子宸攝

物質文化:運河文明的物化呈現

水利工程的技術智慧

揚州大運河博物館"運河工程"展廳詳細展示了歷代運河開鑿技術。從春秋時期邗溝的原始開鑿,到隋代"四段式"運河體系(永濟渠、通濟渠、邗溝、江南河)的系統構建,再到元代"截彎取直"的技術革新,體現了中國古代水利工程的卓越成就。特別是展廳中復原的宋代復閘模型,展示了當時世界領先的船閘技術。

沿岸城市的建筑特色

運河沿線形成了獨特的建筑文化。博物館通過微縮模型展示了臨清磚窯、淮安清口樞紐、蘇州山塘街等典型建筑群。其中揚州鹽商宅第的復原場景尤為突出,其"前店后宅"的格局、"徽派風格"的建筑元素,生動體現了運河商業文化對建筑藝術的影響。

航運工具的工藝傳承

"舟楫千里"展廳陳列了從漢代樓船到清代漕船等二十余種船模。通過實物對比可以發現,運河船只呈現出明顯的地域特征:南方船只多采用"平底淺艙"設計以適應淺水航道,北方船只則更注重載重能力。這種差異恰恰反映了運河文化的多樣性。

制度文化:運河治理的社會機制

漕運制度的演變

博物館文獻展區詳細梳理了從唐代"轉運使"到清代"漕運總督"的職官變遷。特別值得注意的是明代"漕糧兌運法"的文書實物,這一制度創新通過"民運"改"軍運",提高了運輸效率,也強化了國家對運河的控制。

商業行會的自治規范

在"因運而生"展廳,一組清代揚州鹽業"綱總"議事場景的復原令人印象深刻。史料顯示,運河沿岸形成了嚴密的行會組織,制定了一套包括"鹽引"交易、"幫規"約束在內的自治體系,這種商業文化對現代商會制度仍有借鑒意義。

河工管理的經驗智慧

展廳中陳列的清代《河工器具圖說》和《漕河圖志》等文獻,系統記錄了古代河工在堤防維護、河道疏浚等方面的管理制度。其中"分段包干"的責任制和"以工代賑"的用工方式,體現了傳統社會治理的智慧。

精神文化:運河孕育的價值觀念

開放包容的文化心態

"運河非遺"展廳的戲曲展演區生動展示了這一特質。揚州清曲、山東梆子、蘇州評彈等藝術形式在運河沿線相互影響,形成了"南腔北調"共存的局面。博物館收藏的清代《揚州畫舫錄》記載了當時"四方歌曲,必宗吳門"的文化現象。

務實創新的商業精神

在"鹽業傳奇"專題展中,一組清代鹽商賬簿引人注目。這些文獻顯示,揚州鹽商創造了包括"連環擔保""鹽票抵押"在內的金融制度,其創新意識不亞于同時期的威尼斯商人。這種商業文化至今影響著長三角地區的創業精神。

人水和諧的生態理念

博物館通過多媒體技術還原了古代"水則碑"的使用場景。這種通過觀測水位來調節灌溉的技術,體現了"天人合一"的生態智慧。展廳中明代潘季馴"束水攻沙"的治河理論模型,更展示了古人對自然規律的深刻認識。

運河文化的當代價值

文化認同的構建

博物館的觀眾調查顯示,超過70%的參觀者表示通過展覽增強了對傳統文化的認同感。特別是青少年群體,對互動展項中呈現的運河故事表現出濃厚興趣。

城市更新的資源

揚州正在實施的"運河三灣"生態修復工程,就是傳統文化與現代規劃結合的典范。博物館提供的清代運河輿圖,為城市規劃者提供了珍貴的歷史依據。

國際對話的橋梁

在博物館舉辦的"運河城市論壇"中,來自荷蘭、意大利等國的專家都表示,中國大運河的管理經驗對世界運河文化遺產保護具有重要參考價值。

此次揚州大運河博物館之行,讓我深刻感受到大運河文化的博大精深。它不僅是歷史的見證,更是未來的資源。在全球化背景下,如何讓大運河文化煥發新生,如何讓更多人了解并傳承這一寶貴遺產,是我們這一代人的責任。揚州大運河博物館以其創新的展陳方式和深厚的文化內涵,為我們提供了研究、體驗和傳播運河文化的絕佳平臺。未來,希望更多年輕人能走進博物館,感受這條千年水脈的永恒魅力。(通訊員 劉語涵)

揚州,作為大運河的重要節點城市,自古便是漕運樞紐、商貿重鎮。而揚州中國大運河博物館作為國內首座全面展示大運河文化的專題博物館,以其豐富的展陳、先進的科技手段和沉浸式的體驗設計,成為研究大運河文化的重要窗口。

圖為博物館正面外觀 王子宸攝

大運河的歷史背景

大運河始建于春秋時期,吳王夫差開鑿邗溝,溝通長江與淮河,奠定了大運河的雛形。隋煬帝時期,大運河迎來第一次大規模擴建,形成了以洛陽為中心,北抵涿郡(今北京)、南達余杭(今杭州)的龐大水運網絡。此后,歷經唐宋的繁榮、元明的調整,直至清代,大運河始終是國家經濟命脈,承擔著漕糧運輸、商貿往來、文化交流等重要功能。

大運河不僅是一條運輸通道,更是一條文化長廊。沿河城市因運河而興,南北文化因運河而交融。從飲食、戲曲到建筑、民俗,運河文化深深影響了中國社會的發展。2014年,中國大運河成功列入《世界文化遺產名錄》,標志著其全球文化價值的認可。

圖為漕運模型 王子宸攝

物質文化:運河文明的物化呈現

水利工程的技術智慧

揚州大運河博物館"運河工程"展廳詳細展示了歷代運河開鑿技術。從春秋時期邗溝的原始開鑿,到隋代"四段式"運河體系(永濟渠、通濟渠、邗溝、江南河)的系統構建,再到元代"截彎取直"的技術革新,體現了中國古代水利工程的卓越成就。特別是展廳中復原的宋代復閘模型,展示了當時世界領先的船閘技術。

沿岸城市的建筑特色

運河沿線形成了獨特的建筑文化。博物館通過微縮模型展示了臨清磚窯、淮安清口樞紐、蘇州山塘街等典型建筑群。其中揚州鹽商宅第的復原場景尤為突出,其"前店后宅"的格局、"徽派風格"的建筑元素,生動體現了運河商業文化對建筑藝術的影響。

航運工具的工藝傳承

"舟楫千里"展廳陳列了從漢代樓船到清代漕船等二十余種船模。通過實物對比可以發現,運河船只呈現出明顯的地域特征:南方船只多采用"平底淺艙"設計以適應淺水航道,北方船只則更注重載重能力。這種差異恰恰反映了運河文化的多樣性。

制度文化:運河治理的社會機制

漕運制度的演變

博物館文獻展區詳細梳理了從唐代"轉運使"到清代"漕運總督"的職官變遷。特別值得注意的是明代"漕糧兌運法"的文書實物,這一制度創新通過"民運"改"軍運",提高了運輸效率,也強化了國家對運河的控制。

商業行會的自治規范

在"因運而生"展廳,一組清代揚州鹽業"綱總"議事場景的復原令人印象深刻。史料顯示,運河沿岸形成了嚴密的行會組織,制定了一套包括"鹽引"交易、"幫規"約束在內的自治體系,這種商業文化對現代商會制度仍有借鑒意義。

河工管理的經驗智慧

展廳中陳列的清代《河工器具圖說》和《漕河圖志》等文獻,系統記錄了古代河工在堤防維護、河道疏浚等方面的管理制度。其中"分段包干"的責任制和"以工代賑"的用工方式,體現了傳統社會治理的智慧。

精神文化:運河孕育的價值觀念

開放包容的文化心態

"運河非遺"展廳的戲曲展演區生動展示了這一特質。揚州清曲、山東梆子、蘇州評彈等藝術形式在運河沿線相互影響,形成了"南腔北調"共存的局面。博物館收藏的清代《揚州畫舫錄》記載了當時"四方歌曲,必宗吳門"的文化現象。

務實創新的商業精神

在"鹽業傳奇"專題展中,一組清代鹽商賬簿引人注目。這些文獻顯示,揚州鹽商創造了包括"連環擔保""鹽票抵押"在內的金融制度,其創新意識不亞于同時期的威尼斯商人。這種商業文化至今影響著長三角地區的創業精神。

人水和諧的生態理念

博物館通過多媒體技術還原了古代"水則碑"的使用場景。這種通過觀測水位來調節灌溉的技術,體現了"天人合一"的生態智慧。展廳中明代潘季馴"束水攻沙"的治河理論模型,更展示了古人對自然規律的深刻認識。

運河文化的當代價值

文化認同的構建

博物館的觀眾調查顯示,超過70%的參觀者表示通過展覽增強了對傳統文化的認同感。特別是青少年群體,對互動展項中呈現的運河故事表現出濃厚興趣。

城市更新的資源

揚州正在實施的"運河三灣"生態修復工程,就是傳統文化與現代規劃結合的典范。博物館提供的清代運河輿圖,為城市規劃者提供了珍貴的歷史依據。

國際對話的橋梁

在博物館舉辦的"運河城市論壇"中,來自荷蘭、意大利等國的專家都表示,中國大運河的管理經驗對世界運河文化遺產保護具有重要參考價值。

此次揚州大運河博物館之行,讓我深刻感受到大運河文化的博大精深。它不僅是歷史的見證,更是未來的資源。在全球化背景下,如何讓大運河文化煥發新生,如何讓更多人了解并傳承這一寶貴遺產,是我們這一代人的責任。揚州大運河博物館以其創新的展陳方式和深厚的文化內涵,為我們提供了研究、體驗和傳播運河文化的絕佳平臺。未來,希望更多年輕人能走進博物館,感受這條千年水脈的永恒魅力。(通訊員 劉語涵)

- 來源:劉語涵

- 2025-07-30

社會實踐總結推薦

- 探尋運河文化的歷史密碼

- 大運河,這條縱貫中國南北的千年水道,不僅是中國古代水利工程的偉大奇跡,更是中華文明的重要象征。作為世界上最長的人工運河,

- 2025-07-30

- “勇探揚州隊”深入調研中國大運河博物館

- 7月24日,為深入感悟中華優秀傳統文化,探索大運河漕運文化的歷史內涵,筑牢民族共同體意識,南京財經大學應用數學學院“勇探揚州

- 2025-07-30

- 蚌埠工商學院“尋花鼓,承古韻,傳薪火,興非遺”暑期社會實踐之旅,探究傳承新路徑

- 為探索國家級非物質文化遺產花鼓燈的文化內核與傳承脈絡,2025年6月28日至7月2日,蚌埠工商學院 “根溯源花鼓藝,青春步履印非遺

- 2025-07-30

- 兩年深耕“云游德慶”:廣輕大學子以數字技術繪就鄉村振興青春畫卷

- 2025-07-30

- 以青春之名,赴畬族非遺傳承之約——麗水學院浙西南非物質文化遺產教育調研團探尋畬族非遺傳承

- 團隊通過參觀場館、實地考察、深度采訪等方式探尋畬族非遺傳承

- 2025-07-30

- 以傳統文化為魂,助力鄉村振興——記丹心筑夢實踐團暑期三下鄉活動

- 2025年夏天,華南師范大學丹心筑夢實踐團的隊員們來到了佛山市南海區西樵鎮,開啟了為期七天的下鄉之旅。丹心筑夢實踐團以傳統文

- 2025-07-30

- 鄉村振興促進團 傳承千年技藝,創新彩陶文化

- 西安交通大學“陶紋華彩”社會實踐團隊于2025年7月23日赴甘肅省定西市臨洮縣,深入調研馬家窯文化,聚焦彩陶制作技藝的傳承與創新

- 2025-07-30

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺