多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

影像記錄匠心,青春助力貝雕傳承煥新

發布時間:2025-07-21 閱讀: 一鍵復制網址

7月18日至7月20日,山東科技大學經濟管理學院傳薪視界實踐隊圍繞“青島貝雕非遺文化短視頻傳承”主題,在青島貝雕藝術館開展為期三天的專題調研活動。實踐團隊通過參觀館藏、親身體驗、深度采訪等形式,系統挖掘貝雕技藝的歷史底蘊與當代價值,旨在以鏡頭語言助力這項非遺技藝的傳播與傳承。

7月18日上午,實踐團隊抵達青島貝雕藝術館,朱經理熱情接待并帶領參觀館藏的百余件貝雕珍品。展廳內,復刻萬里長城的貝雕屏風《萬里長情》以貝殼天然色澤還原歷史韻味,展現青島海濱風情的《青島風光》用螺鈿拼貼出海鷗活力,融入現代設計的貝雕首飾則碰撞出時尚火花。朱經理詳細介紹,青島貝雕以本地扇貝、鮑魚殼為原料,經三十余道工序制成,“點螺”“平磨”等技法尤稱一絕,能讓貝殼綻放玉石般溫潤光澤。

隨后,團隊觀摩工匠制作過程:老師傅用鑷子夾起發絲粗細的貝絲拼出牡丹紋路,另一師傅反復打磨貝殼邊緣至綢緞般光滑。陽光折射的貝殼碎屑光斑,讓成員直觀感受“慢工出細活”的堅守——中等尺寸擺件往往需數月完工。下午的座談會上,朱經理與五位工匠分享創新探索,提及機器輔助創作時強調“手工打磨的精細度不能丟”;同時也坦言學藝周期長、年輕人不愿入行等傳承困境,讓這項技藝面臨斷代風險。團隊重點記錄了貝雕中的“海洋符號”,意識到短視頻不僅要呈現工藝精巧,更要講好匠人故事與城市情懷。

7月19日,團隊轉入實踐體驗環節。在貝雕制作工坊,朱經理備好扇貝、鮑魚殼碎片及制作工具,成員小劉、小李分別嘗試制作星型與心形貝雕發卡。制作中,兩人通過勾勒輪廓、調整貝片角度完成造型,相互配合處理膠水溢出、貝片移位等問題,朱經理適時指導黏合劑用量與固定技巧。歷時一個半小時,兩件作品完成:星型發卡以銀白貝片構成星形,天然光澤隨光線流轉;心形發卡通過分層拼貼呈現立體效果,雖不似成品精致,卻顯手工質感。小劉、小李坦言,親身體驗后才真切體會到工匠嫻熟技藝背后是無數次重復練習的沉淀。

7月20日,團隊與貝雕傳承人展開深度交流,聚焦技藝傳承現狀與發展路徑。傳承人分享了數十年堅守的歷程:自幼受興趣引領入行,曾遇技藝瓶頸,在專家指導下通過鉆研與創新實現突破,形成兼具傳統與時代審美的風格。談及工藝難點,傳承人強調設計是核心,需綜合考量貝殼紋理、色彩及文化內涵。從市場受眾看,貝雕作品以往多用于企業文化交流,近年借短視頻拓展受眾,吸引青少年參與體驗,為傳承注入新活力。

此次調研中,實踐隊系統梳理了貝雕技藝的歷史脈絡、工藝特點及傳承困境,通過親身體驗深化對“匠心”的理解。團隊表示,將以調研成果為基礎,策劃系列短視頻,全面展現貝雕技藝與傳承故事,為這項融合海洋文化與工匠精神的非遺技藝搭建多元化傳播平臺,助力其在新時代煥發新活力。

作者:連明志、劉秉輝、劉星、張光潔、王福欣、李若菡 來源:山東科技大學

掃一掃 分享悅讀

- 影像記錄匠心,青春助力貝雕傳承煥新

- 本報告記錄了山東科技大學經濟管理學院傳薪視界實踐隊以“青島貝雕非遺文化短視頻傳承”為主題,在青島貝雕藝術館開展的為期三天的專題

- 07-21

- 滁州學院大學生支教團 “彩虹課堂” 育梅鋪社區新苗

- 滁州學院計算機工程系學生黨支部赴梅鋪社區“彩虹”英雄課于7月5日起在梅鋪社區開展了“彩虹”英雄課活動,團隊以七色光譜為象征,通過

- 07-21

- 在協作中讀懂綠色責任

- 湖北師范大學城市與環境學院紅揚實踐隊在暑假開展了以綠色發展為主題的社會調查活動,參加此次社會實踐活動后心得如下

- 07-20

- 童心塑閩韻,“教支”筑未來

- 為深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神和習近平總書記關于教育和鄉村振興的重要論述,引導廣大青年學子在社會實踐中帶頭學習黨的創新理

- 07-20

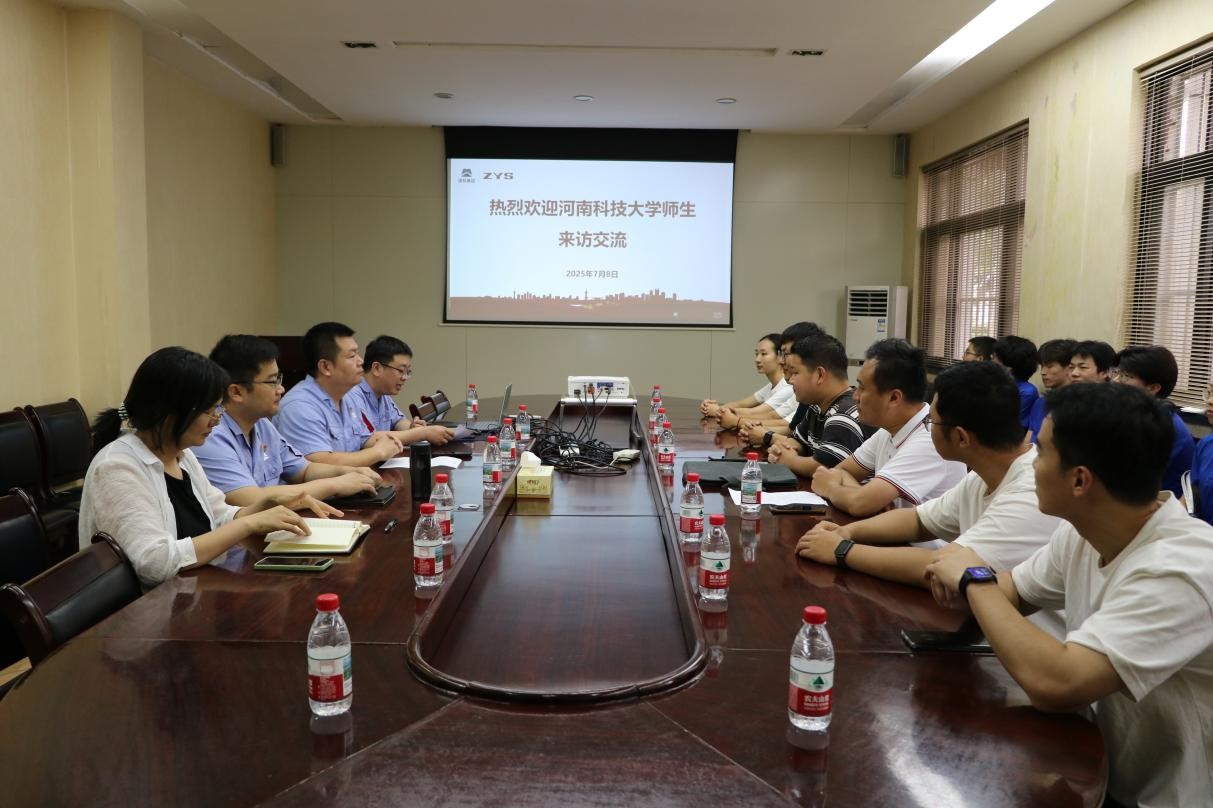

- 用創新對話,靠專業賦能—河南科技大學機電工程學院研究生暑期社會實踐團隊走進洛陽軸承研究所有

- 2025年7月8日,河南科技大學機電工程學院研究生暑期社會實踐團隊走進洛陽軸承研究所有限公司開展實踐活動。團隊成員通過參觀企業歷史展

- 07-20

- 山東大學“泉韻幼安”支教團隊赴山東省濟南市翡翠外灘社區開展公益支教活動

- 山東大學“泉韻幼安”支教團隊赴山東省濟南市翡翠外灘社區通過特色課程設計與互動教學,推動教育多元化發展。

- 07-20

-

大學生三下鄉投稿平臺