多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

共筑民族融合夢,攜手奮進新征程

- 發布時間:2025-08-22 閱讀:

- 來源:中國地質大學(武漢)探韻硒施團隊

為貫徹落實黨的二十大精神,鑄牢中華民族共同體意識,促進各民族交往交流交融,中國地質大學(武漢)“探蘊硒施”社會實踐團隊于7月2日前往湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市滾龍壩社區和舞陽壩社區,開展以民族融合為主題的調研活動。本次調研聚焦社區民族融合現狀,旨在梳理經驗、發現問題,為推動民族團結與社會發展提供實踐參考。

當天清晨,團隊來到恩施市舞陽壩街道。在社區走訪過程中,團隊成員觀察到,不同民族群眾在日常生活中保持著緊密交往。80歲的當地居民在街頭早餐攤前回憶年輕時與苗族鄰居一起開墾梯田的經歷,旁邊的漢族攤主則遞上一碗油茶湯招呼她品嘗。這些日常細節展現了漢族、土家族和苗族等多民族在長期交往中形成的生活聯系。

此外,村支書介紹了兩個易地搬遷社區的情況。30余戶苗族家庭搬遷至此后,當地引入企業,提供就業崗位。一位搬遷居民表示,過去依賴農業維持生計,如今在家門口即可就業,生活條件明顯改善。調研團隊據此記錄了在政策推動下,民族地區群眾生活水平提升與民族關系和諧發展的案例。

調研過程中,團隊還發現了一些值得關注的問題,如傳統文化傳播方式對年輕群體吸引力不足,歷史建筑保護與現代生活需求的平衡等。這些問題提示未來民族工作需在政策和實踐中探索更加有效的解決方案。

恩施市的實踐經驗表明,民族團結不僅體現在文化交流中,還體現在經濟發展、社會治理和公共服務等多方面。不同民族在共居共建中形成了密切聯系,展現了民族融合發展的多維路徑。

此次調研為團隊成員提供了觀察和研究民族融合的機會,也為后續相關研究積累了實地資料。團隊表示,將進一步整理調研成果,結合理論研究,為推動民族團結和鄉村振興提供參考。

通訊員:韓馥聰陳潔雅

當天清晨,團隊來到恩施市舞陽壩街道。在社區走訪過程中,團隊成員觀察到,不同民族群眾在日常生活中保持著緊密交往。80歲的當地居民在街頭早餐攤前回憶年輕時與苗族鄰居一起開墾梯田的經歷,旁邊的漢族攤主則遞上一碗油茶湯招呼她品嘗。這些日常細節展現了漢族、土家族和苗族等多民族在長期交往中形成的生活聯系。

圖為采訪社區居民。王迎睿供圖

在走訪基層民族工作者時,團隊了解到當前民族文化傳承方式面臨新問題。一位民族工作者在查閱工作臺賬時表示,傳統的紙質宣傳冊對年輕群體吸引力不足。她建議通過短視頻形式記錄和傳播傳統技藝,如土家族“十姊妹哭嫁”、苗族銀飾鍛造等,以新媒體方式提高傳播效果。這一觀點反映出傳統文化在現代傳播環境下的轉型趨勢。

圖為采訪基層民族工作者。楊清雅供圖

下午,團隊驅車前往滾龍壩村,參觀了具有600年歷史的石獅子屋。古屋采用榫卯結構,雕花窗欞保存較好,體現了土家族建筑的特點。村中留守老人介紹,童年時常在天井中玩耍,如今村民多已搬入政府建設的新居,但節慶時仍會回到古宅聚會,舉辦長桌宴,延續傳統習俗。該案例展現了在現代化進程中保護歷史遺存與維系傳統文化的方式。

圖為采訪滾龍壩古屋居民。王迎睿供圖

在村委會走訪時,村支書向團隊展示了村中民族團結的活動照片。畫面中,漢族和土家族青年在春節期間共同舞獅,成為當地民族交流的重要象征。此外,村支書介紹了兩個易地搬遷社區的情況。30余戶苗族家庭搬遷至此后,當地引入企業,提供就業崗位。一位搬遷居民表示,過去依賴農業維持生計,如今在家門口即可就業,生活條件明顯改善。調研團隊據此記錄了在政策推動下,民族地區群眾生活水平提升與民族關系和諧發展的案例。

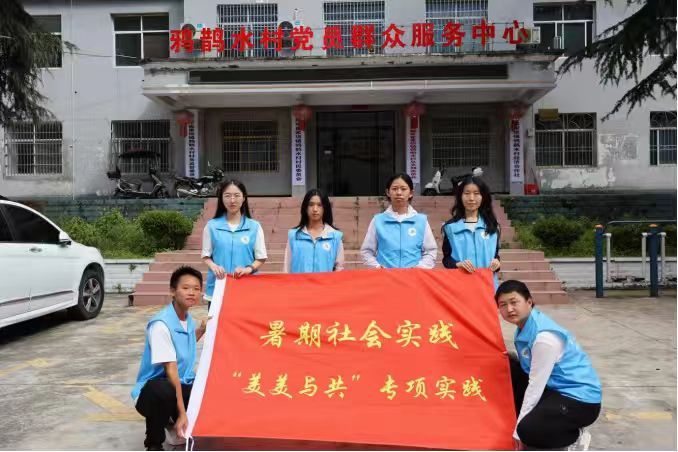

圖為探蘊硒施實踐團隊村委會前合影。楊清雅供圖

通過一天的調研,團隊在不同場景中觀察到民族融合的具體表現:從早餐攤的互動,到歷史古屋的傳承,再到舞獅等民俗活動,以及搬遷社區的經濟改善。民族團結并非抽象口號,而是體現在日常生活與社會治理的具體實踐之中。調研過程中,團隊還發現了一些值得關注的問題,如傳統文化傳播方式對年輕群體吸引力不足,歷史建筑保護與現代生活需求的平衡等。這些問題提示未來民族工作需在政策和實踐中探索更加有效的解決方案。

恩施市的實踐經驗表明,民族團結不僅體現在文化交流中,還體現在經濟發展、社會治理和公共服務等多方面。不同民族在共居共建中形成了密切聯系,展現了民族融合發展的多維路徑。

此次調研為團隊成員提供了觀察和研究民族融合的機會,也為后續相關研究積累了實地資料。團隊表示,將進一步整理調研成果,結合理論研究,為推動民族團結和鄉村振興提供參考。

通訊員:韓馥聰陳潔雅

社會實踐內容推薦

- 共筑民族融合夢,攜手奮進新征程

- 為貫徹落實黨的二十大精神,鑄牢中華民族共同體意識,促進各民族交往交流交融,中國地質大學(武漢)“探蘊硒施”社會實踐團隊于

- 2025-08-22

- 法槌輕響處,童心植信仰 | 星光護童隊與孩子們的法庭“成長課”

- 法槌輕響處,童心植信仰 | 星光護童隊與孩子們的法庭“成長課”

- 2025-08-22

- 蜂向標學子盱眙實踐:以專業探索賦能養蜂產業革新

- 盱眙的生態蜂場中,蜂向標學生團隊正以嚴謹的實踐態度開展調研。作為專注于養蜂產業研究的學子群體,他們借養蜂行業四十余載發展

- 2025-08-22

- 蜂箱里的青春擔當:盱眙考察記

- 夏日的風裹著蜜香,7月30日把揚州大學醫學院“蜂向標”實踐團2隊吹向盱眙的深山蜂場。當陳舊的蜂箱出現在視野里,我們知道,一場

- 2025-08-22

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺