聊城大學(xué)文學(xué)院 星火熠熠承先志 丹心灼灼拓新程

- 發(fā)布時間:2025-08-12 閱讀:

- 來源:劉伊蕊 陳祥瑩 聊城大學(xué)文學(xué)院

為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,落實習(xí)近平總書記關(guān)于用好紅色資源、賡續(xù)紅色血脈的重要指示精神,引領(lǐng)青年學(xué)生筑牢理想信念根基,推動紅色基因在實踐中薪火相傳,7月18日至7月26日,聊城大學(xué)常青藤志愿者服務(wù)隊前往全國青少年井岡山革命傳統(tǒng)教育基地,參與2025年“井岡情·中國夢”全國大學(xué)生暑期社會實踐專項行動。團(tuán)隊成員在實踐中汲取紅色養(yǎng)分,筑牢信念之基,以新時代青年的赤誠與擔(dān)當(dāng)傳承紅色基因,為推進(jìn)中國式現(xiàn)代化挺膺擔(dān)當(dāng)。

歷史溯源·革命圣地汲取精神力

知所從來,思所將往,方明所去。習(xí)近平總書記在井岡山考察時指出,“井岡山時期留給我們最為寶貴的財富,就是跨越時空的井岡山精神”。帶著這份對精神財富的敬畏,團(tuán)隊成員先后走進(jìn)八角樓革命舊址、黃洋界哨口、井岡山革命烈士陵園、大井朱毛舊居、小井紅軍醫(yī)院等地,通過專題授課、實地研學(xué)、互動教學(xué)等形式,系統(tǒng)了解井岡山革命斗爭史,深刻領(lǐng)會中國共產(chǎn)黨人在艱苦卓絕的井岡山斗爭中體現(xiàn)出的“堅定信念、艱苦奮斗、實事求是、敢闖新路、依靠群眾、勇于勝利”的井岡山精神。

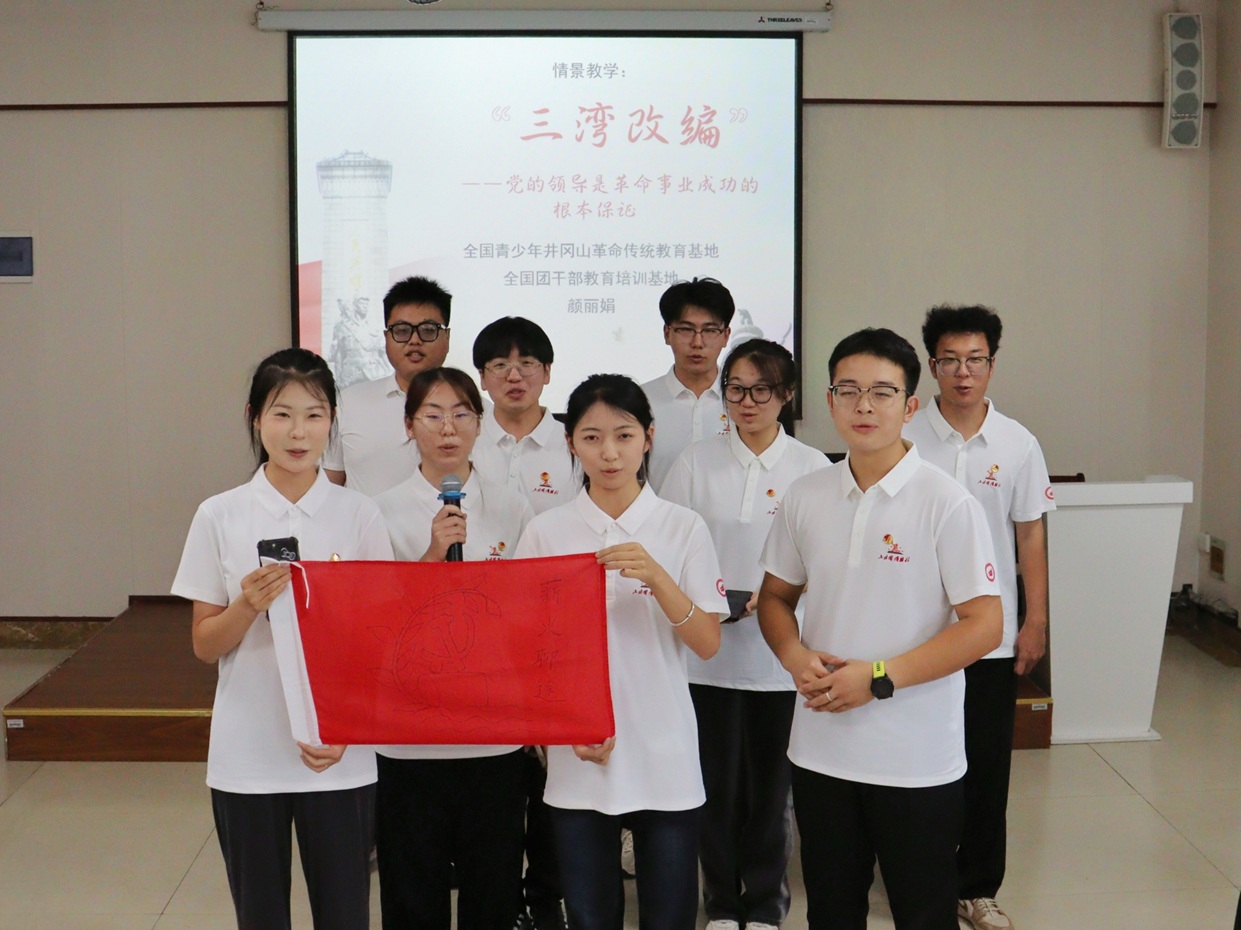

一場場沉浸式體驗教學(xué),讓歷史變得可見可感可觸。“紅軍的一天”體驗教學(xué)中,團(tuán)隊成員通過干農(nóng)活、自做紅軍餐、急行軍等活動,真切感受到革命先輩的堅韌與軍民魚水情;“三灣改編”情景教學(xué)里,團(tuán)隊成員親身體驗整編隊伍,深化對“支部建在連上”“黨對軍隊的絕對領(lǐng)導(dǎo)”的理解;紅歌教學(xué)課堂上,團(tuán)隊成員學(xué)唱《紅星歌》《毛委員和我們在一起》等紅色經(jīng)典歌曲,樸實的歌詞展現(xiàn)出紅軍上下團(tuán)結(jié)一心的堅定信念;編制草鞋時,團(tuán)隊成員在一次次搓捻拉拽中,深刻感受到紅軍當(dāng)年的艱苦生活和革命樂觀精神。

實踐深耕·調(diào)研走訪傳承紅色薪火

為豐富實地資料,收集調(diào)研數(shù)據(jù),團(tuán)隊前往茨坪鎮(zhèn)茨坪村、紅軍路社區(qū),茅坪鎮(zhèn)神山村及紅星街道映山紅路社區(qū)進(jìn)行實地考察和資料搜集,并通過入戶走訪、問卷調(diào)查、訪談?wù){(diào)研等方式,了解井岡山群眾對紅色文化的認(rèn)知程度與傳承態(tài)度,為后續(xù)編寫課程教材、完善調(diào)研報告等工作做好充足準(zhǔn)備。

深入村落調(diào)研時,團(tuán)隊發(fā)現(xiàn)紅色文化在基層傳承面臨諸多挑戰(zhàn)。在茨坪村,曾作為傳播紅色故事重要載體的“會說話的路燈”,因長期缺乏資金投入和技術(shù)維護(hù),設(shè)備老化問題日益突出,傳播效能大打折扣。在與井岡紅色歌謠傳承人陳平梅、紅軍醫(yī)藥代表性傳承人余寶平交談中,團(tuán)隊了解到,兩位傳承人一直專注于紅軍史料的收集與整理。陳平梅著重強(qiáng)調(diào)紅色歌謠作為文化資產(chǎn)和歷史記憶載體的價值,表達(dá)對紅色文化傳承的真切期盼;余寶平則倡導(dǎo)年輕一代運用藝術(shù)、教育和科技手段學(xué)習(xí)發(fā)揚革命精神,讓世界更好地了解中國故事。這些見聞,更加堅定了團(tuán)隊成員以調(diào)研為基、以創(chuàng)新為要,在傳承井岡山精神中破解現(xiàn)實難題、讓紅色文化煥發(fā)時代光彩的決心。

時代賦能·文創(chuàng)微課續(xù)寫井岡新篇

站在新時代,弘揚紅色文化、增強(qiáng)文化自信,需將紅色資源轉(zhuǎn)化為文創(chuàng)產(chǎn)品的內(nèi)核,凝聚全社會弘揚紅色文化的共識。基于這一思路,團(tuán)隊深耕井岡山精神沃土,打造融入井岡山火炬雕塑等元素的“井嵐兔”原創(chuàng)IP形象,并延伸開發(fā)出抱枕、鑰匙扣、手機(jī)殼等周邊產(chǎn)品。該系列以生動活潑的卡通形象,讓紅色文化以更鮮活的姿態(tài)“飛入尋常百姓家”。同時,團(tuán)隊立足井岡山紅色地標(biāo)與歷史場景,設(shè)計明信片、冰箱貼、郵票等文創(chuàng)產(chǎn)品,推動當(dāng)代年輕人在追捧“紅色潮品”的同時牢記歷史,力求以文創(chuàng)產(chǎn)品激活紅色基因,讓紅色基因在新時代持續(xù)煥發(fā)活力。

為助力青年在實踐中受教育、長才干,推動思政教育與社會實踐深度融合,團(tuán)隊聚力構(gòu)建“行走中的思政課”“舞臺上的思政課”等沉浸式課堂。成員們走進(jìn)井岡、回望井岡、品味井岡,以井岡山紅色資源為根基,把思政小課堂和社會大實踐相結(jié)合,精心打造“紅色印記·青年之聲”系列微團(tuán)課,讓革命舊址成為可觸可感的鮮活教材,推動青年學(xué)生從紅色歷史的傾聽者轉(zhuǎn)變?yōu)楦锩竦膫鞑フ摺F(tuán)隊以習(xí)近平文化思想為引領(lǐng),將舞臺藝術(shù)作為延伸,運用青年樂于參與、樂于接受的形式,編排井岡山紅色情景劇,把黨史學(xué)習(xí)教育從講臺搬上舞臺,真正發(fā)揮“以演促學(xué)、以演促悟”的作用,讓紅色教育真正浸潤青年心靈、轉(zhuǎn)化為奮進(jìn)行動。

巍巍井岡鑄忠魂,薪火相傳路且長。此次井岡山之行,讓團(tuán)隊深切體會到:傳承紅色基因,非一朝一夕之功,需久久為功;弘揚革命精神,非一人一事之力,要眾志成城;踐行時代使命,非一蹴而就之舉,應(yīng)篤行不怠。回望崢嶸歲月,奮進(jìn)復(fù)興征程。團(tuán)隊將矢志不渝傳承好“井岡山精神”這一寶貴財富,持續(xù)以青年視角挖掘和講好紅色故事,在新時代紅色文化傳播中挺膺擔(dān)當(dāng),以不熄的信仰星火照亮奮斗征程,守護(hù)好中國共產(chǎn)黨人的“精神之源”,續(xù)寫屬于新時代青年的壯麗篇章。

感悟升華·躬行踐履堅定使命擔(dān)當(dāng)

井岡山的一碑一館一址一居,無不訴說著共產(chǎn)黨人的初心與信仰;井岡山的一花一草一樹一田,無不映射出新時代奮斗者的決心與力量。作為實踐團(tuán)隊的指導(dǎo)教師,我必將在深刻領(lǐng)悟井岡山精神的基礎(chǔ)上,切實做好大學(xué)生暑期社會實踐專項行動的工作,指導(dǎo)青年學(xué)子在實踐中對標(biāo)“三個有利于”標(biāo)準(zhǔn),查實情、用實招、出實策、見實效,深耕細(xì)作課題項目,努力讓“上井岡 得勝利”的實踐目標(biāo)真正落地生根。

——聊城大學(xué)常青藤志愿者服務(wù)隊

踏上井岡山這片革命圣地,在這里的九天,每一天都是精神的洗禮。我們在黃洋界的云霧里觸摸歷史,在八角樓的油燈下聆聽回響,那些課本上的故事突然有了滾燙的溫度。編草鞋時笨拙的雙手,調(diào)研報告里反復(fù)打磨的數(shù)據(jù),深夜討論時碰撞的思想火花……都在告訴我:新時代的“長征”或許不再需要我們拋頭顱,但依然需要這股子“闖”勁。我會帶著井岡山這捧星火回去,把它種進(jìn)日常的學(xué)習(xí)和未來的選擇里,讓它繼續(xù)燃燒。

——聊城大學(xué)常青藤志愿者服務(wù)隊

踏上井岡山,曾經(jīng)的“革命搖籃”對我而言,不再只是書本上的概念。行走在革命舊址之間,腳下是真實的土地,眼前是沉默的山巒,井岡山精神就蘊含在這片浸透熱血的山川草木之間,歷史的厚重感第一次這樣沉甸甸地落在我心上。作為新時代青年,我深感肩上責(zé)任的分量,傳承這份精神,不是空談理想,而是要將其內(nèi)化于心,外化于行。今后,我會帶著這份觸動,更加踏實學(xué)習(xí)、真誠待人,讓井岡山精神在我們這一代人的實踐中延續(xù)下去。

——聊城大學(xué)常青藤志愿者服務(wù)隊

在井岡山的九天實踐,我觸摸到了歷史的溫度。烈士陵園里,數(shù)不清的名字刻在石壁上,他們那么年輕,卻永遠(yuǎn)留在了這里;老鄉(xiāng)家做飯時,灶臺的火光映著他們樸實的笑臉,那種不加修飾的真誠,比任何理論都要生動;夜晚與伙伴們整理材料,電腦屏幕的光映在每個人的臉上,爭論、修改、達(dá)成共識,這種純粹的協(xié)作讓人踏實。離開時回頭望了眼這片紅色土地,忽然懂了:信仰不是飄在天上的云,而是長在地里的根。這九天,我的腳沾了泥土,心里多了重量。

——聊城大學(xué)常青藤志愿者服務(wù)隊

審核:石勇

- 唱詩傳韻推普音 書香桔燈照童心 —— 唐苗老師助力 “家有書香小桔燈” 活動

- 8月8日,中南大學(xué)“錦繡苗鄉(xiāng),語你同行”推普助力鄉(xiāng)村振興實踐團(tuán)指導(dǎo)老師唐苗受邀參加由貴州省婦聯(lián)主辦的【書香伴成長 桔燈暖童心

- 2025-08-12

- 推普活水潤苗鄉(xiāng) 青春筑夢“語”同行

- 為深入貫徹落實黨的二十大、二十屆二中、三中全會精神及習(xí)近平總書記關(guān)于教育和語言文字工作的重要指示精神,全面落實《教育強(qiáng)國

- 2025-08-12

- 探尋非遺魅力,守護(hù)文化根脈

- 2025-08-12

- 安徽中醫(yī)藥大學(xué):青春之力注入社區(qū)治理

- 2025-08-12

- 聊城大學(xué)文學(xué)院 星火熠熠承先志 丹心灼灼拓新程

- 為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,落實習(xí)近平總書記關(guān)于用好紅色資源、賡續(xù)紅色血脈的重要指示精神,引領(lǐng)青年學(xué)

- 2025-08-12

- 閱讀

- 多彩大學(xué)生網(wǎng)©版權(quán)所有 鄂ICP備2022010258號-18

-

大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺