多彩大學生網(wǎng),大學生三下鄉(xiāng)投稿平臺

四海同心實踐行,文脈綿延展新顏

- 發(fā)布時間:2025-08-14 閱讀:

- 來源:佳德拉提 “四海同心”實踐隊 華北電力大學

為學習習近平文化思想,結(jié)合“青春傳承中華文脈工程”,7月中旬至8月初,“四海同心”實踐隊赴內(nèi)蒙古,新疆,安徽等地區(qū)開展以“中華文脈傳承團”為主題的社會實踐。

8月5日,團隊成員佳德拉提為收集民族傳統(tǒng)樂器的故事,在新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)沙灣市展開了社會實踐。

隊員從書中以及老人口中了解到在哈薩克族的傳說里,冬不拉的誕生,源自一場英雄與惡獸的生死較量。很久很久以前,哈薩克族聚居的山林中,一頭兇猛的瞎熊肆意橫行,時常傷害人畜,鬧得人心惶惶。部落的安寧岌岌可危,這時,年輕勇敢的王子冬不拉挺身而出。他帶著無畏的勇氣深入山林,與瞎熊展開了殊死搏斗。經(jīng)過一番驚心動魄的激戰(zhàn),冬不拉成功殺死了瞎熊,可他自己也倒在了血泊之中,再也沒能回到族人身邊。人們在悲痛中尋找紀念王子的方式,老牧民阿肯(后來用阿肯來指冬不拉彈奏家們)聰慧過人,他砍下松樹的枝干,用風干的羊腸做成琴弦,制作出了一把簡單的樂器。當阿肯撥動琴弦,悠揚的琴聲仿佛在訴說著王子與瞎熊戰(zhàn)斗的場景,那激昂的旋律,正是王子英勇無畏精神的回響。為了紀念這位勇敢的王子,哈薩克族人將這樂器命名為“冬不拉”,從此它在草原上流傳,成為民族文化的瑰寶。

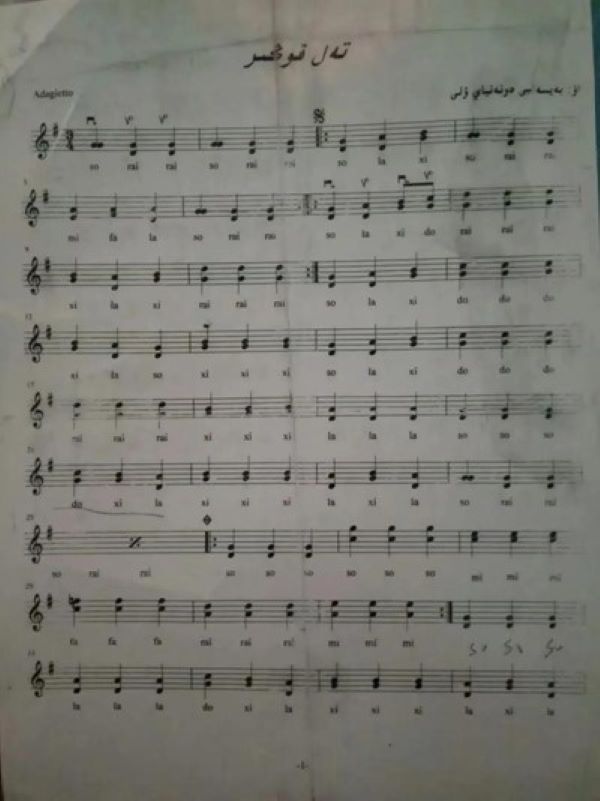

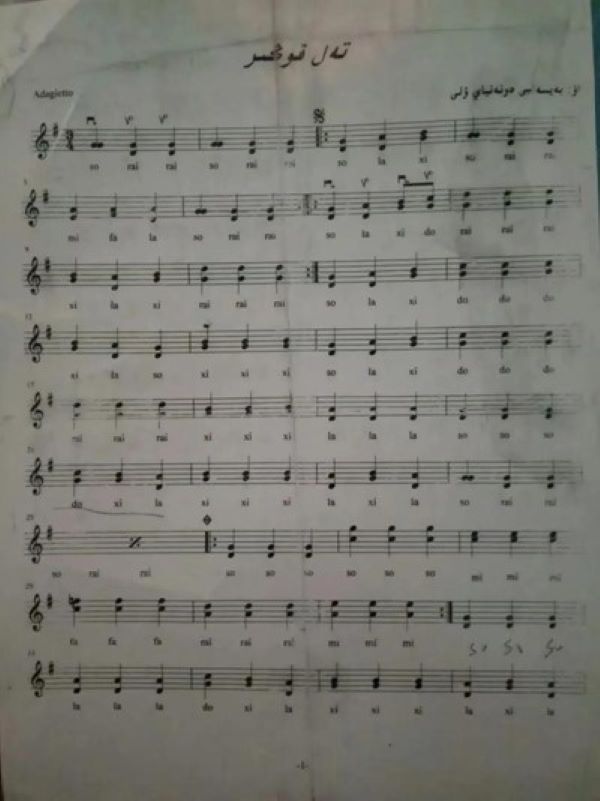

(這是團隊成員收集的冬不拉的一些琴譜 佳德拉提攝)

(這是冬不拉個個部分的少數(shù)民族語言版的注釋 佳德拉提攝)

冬不拉是哈薩克族的“心聲”,承載著民族的歷史、情感與智慧。在草原的篝火旁,阿肯們彈著冬不拉吟唱,講述部落的遷徙史、英雄的傳奇,或是表達對草原、愛情的贊美。它不僅是樂器,更是文化的符號——琴弦的顫動里,有牧民對自然的敬畏,有對自由的向往,也有對家園的眷戀。無論是節(jié)慶的歡歌,還是日常的絮語,冬不拉的旋律始終伴隨著哈薩克人,將分散在草原上的心靈緊緊相連,成為民族身份與精神的鮮活見證。

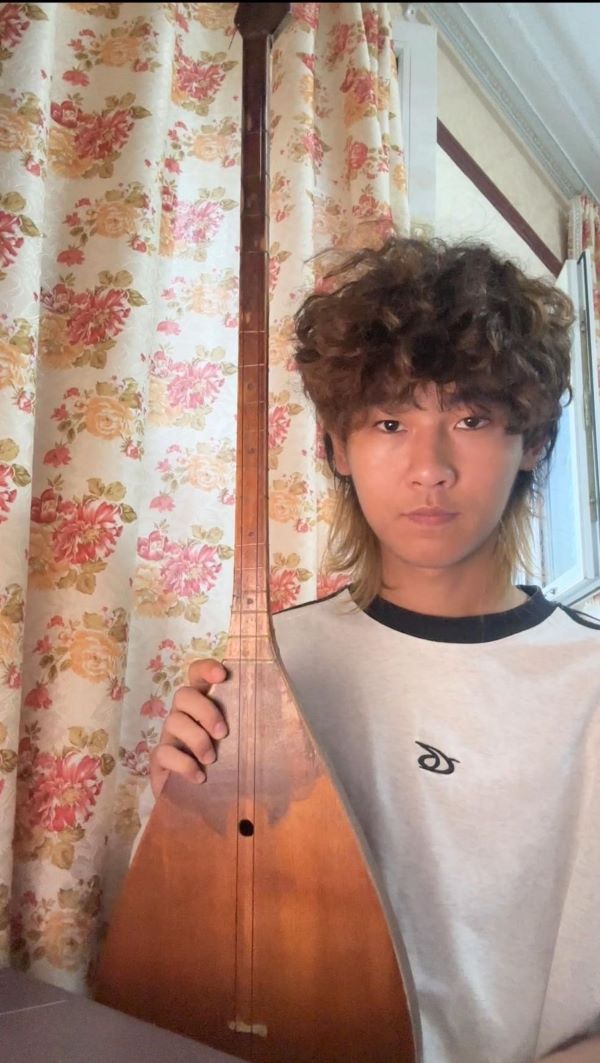

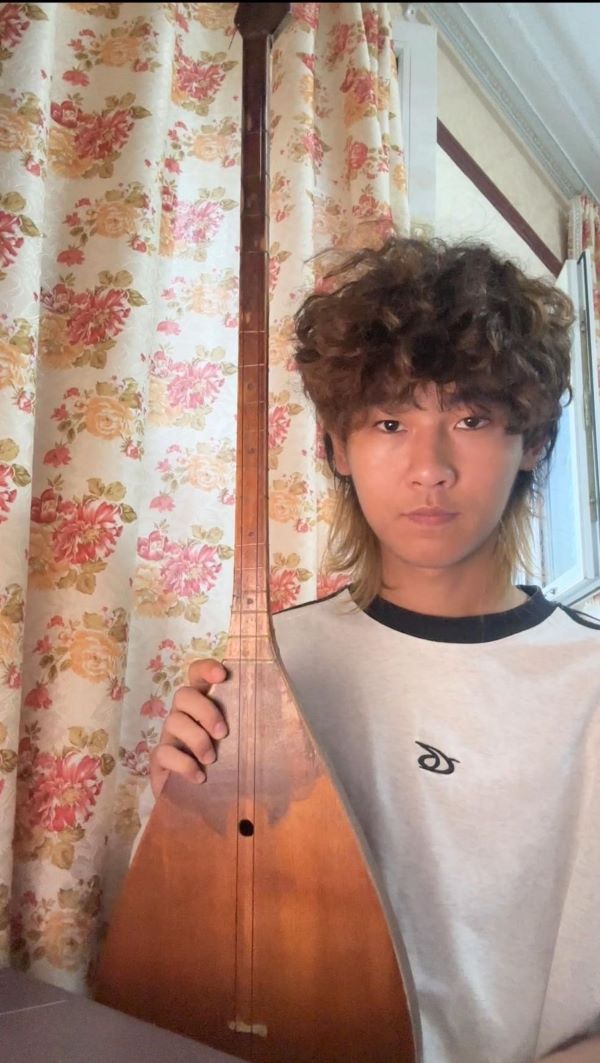

(這是團隊成員佳德拉提和家中的冬不拉琴 佳德拉提攝)

通過此次社會實踐,實踐隊深刻體會到,新時代的青年肩負著傳承中華文脈、守護文明根脈的時代重任。賡續(xù)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,不僅是增強民族自信、建設(shè)文化強國的必然要求,更是實踐隊每一個人義不容辭的使命。實踐隊決意從研讀古籍、學習非遺技藝等具體事入手,主動做傳統(tǒng)文化與民族文化的傳播者與創(chuàng)新者,用青春力量激活文化基因,以實際行動譜寫傳承發(fā)展的嶄新篇章,讓中華文脈在新時代的土壤中綿延流淌、生生不息。

8月5日,團隊成員佳德拉提為收集民族傳統(tǒng)樂器的故事,在新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)沙灣市展開了社會實踐。

隊員從書中以及老人口中了解到在哈薩克族的傳說里,冬不拉的誕生,源自一場英雄與惡獸的生死較量。很久很久以前,哈薩克族聚居的山林中,一頭兇猛的瞎熊肆意橫行,時常傷害人畜,鬧得人心惶惶。部落的安寧岌岌可危,這時,年輕勇敢的王子冬不拉挺身而出。他帶著無畏的勇氣深入山林,與瞎熊展開了殊死搏斗。經(jīng)過一番驚心動魄的激戰(zhàn),冬不拉成功殺死了瞎熊,可他自己也倒在了血泊之中,再也沒能回到族人身邊。人們在悲痛中尋找紀念王子的方式,老牧民阿肯(后來用阿肯來指冬不拉彈奏家們)聰慧過人,他砍下松樹的枝干,用風干的羊腸做成琴弦,制作出了一把簡單的樂器。當阿肯撥動琴弦,悠揚的琴聲仿佛在訴說著王子與瞎熊戰(zhàn)斗的場景,那激昂的旋律,正是王子英勇無畏精神的回響。為了紀念這位勇敢的王子,哈薩克族人將這樂器命名為“冬不拉”,從此它在草原上流傳,成為民族文化的瑰寶。

(這是團隊成員收集的冬不拉的一些琴譜 佳德拉提攝)

(這是冬不拉個個部分的少數(shù)民族語言版的注釋 佳德拉提攝)

冬不拉是哈薩克族的“心聲”,承載著民族的歷史、情感與智慧。在草原的篝火旁,阿肯們彈著冬不拉吟唱,講述部落的遷徙史、英雄的傳奇,或是表達對草原、愛情的贊美。它不僅是樂器,更是文化的符號——琴弦的顫動里,有牧民對自然的敬畏,有對自由的向往,也有對家園的眷戀。無論是節(jié)慶的歡歌,還是日常的絮語,冬不拉的旋律始終伴隨著哈薩克人,將分散在草原上的心靈緊緊相連,成為民族身份與精神的鮮活見證。

(這是團隊成員佳德拉提和家中的冬不拉琴 佳德拉提攝)

通過此次社會實踐,實踐隊深刻體會到,新時代的青年肩負著傳承中華文脈、守護文明根脈的時代重任。賡續(xù)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,不僅是增強民族自信、建設(shè)文化強國的必然要求,更是實踐隊每一個人義不容辭的使命。實踐隊決意從研讀古籍、學習非遺技藝等具體事入手,主動做傳統(tǒng)文化與民族文化的傳播者與創(chuàng)新者,用青春力量激活文化基因,以實際行動譜寫傳承發(fā)展的嶄新篇章,讓中華文脈在新時代的土壤中綿延流淌、生生不息。

實踐報告推薦

- 四海同心實踐行,文脈綿延展新顏

- 2025-08-14

- 南京審計大學“長青藤”小分隊:調(diào)研智慧養(yǎng)老,鑄就民生溫度

- 2025-08-14

- “產(chǎn)教礪行·赤心筑夢”│長安大學“校企連鑄魂路·基層踐赤子心”暑期社會實踐隊啟程 參觀順豐西

- 七月盛夏,一場旨在連接校園與職場、推動畢業(yè)生高質(zhì)量就業(yè)的實踐活動正在古城西安拉開序幕。

- 2025-08-14

- “健康接力,‘育’見美好”健康知識宣講團走進社區(qū),護航中老年人健康

- 2025-08-14

- 瀘沽湖大落水村考察——摩梭文化的傳承與變遷之路

- 2025-08-14

- 閱讀

- 多彩大學生網(wǎng)©版權(quán)所有 鄂ICP備2022010258號-18

-

大學生三下鄉(xiāng)投稿平臺