多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

踏訪配水池戰斗遺址,沉浸式開展“三下鄉”社會實踐活動

- 發布時間:2025-09-15 閱讀:

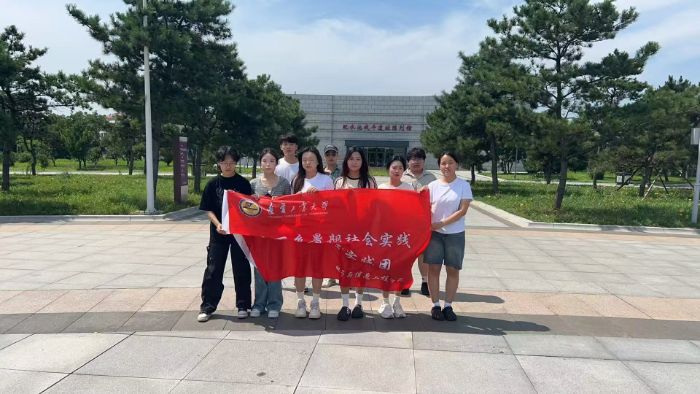

- 來源:遼寧工業大學,薪火相傳實踐團隊

一、導語

近日,由電子與信息工程學院指導的實踐團隊——“薪火相傳”愛國主義教育實踐團隊,赴配水池戰斗遺址開展“三下鄉”社會實踐活動。團隊成員通過實地探訪、專題學習等形式重溫革命歷史,在沉浸式體驗中傳承紅色基因,進一步筑牢青年學子的愛國主義情懷與社會擔當。

二、活動背景與實踐宗旨

配水池戰斗是解放戰爭時期遼沈戰役中的關鍵一役。彼時,配水池作為錦州城北的重要制高點,是敵軍防御體系的核心環節。我軍戰士以“一寸陣地一寸血”的慘烈代價,經過數日浴血奮戰,最終攻克這一戰略要地,為錦州戰役的勝利筑牢了外圍防線。此戰中蘊含的“不畏強敵、血戰到底”的革命精神,如同永不熄滅的火炬,至今仍是激勵后人奮勇前行的精神富礦。當下,高校作為愛國主義教育的主陣地,正積極打破課堂壁壘,通過“行走的課堂”引導青年在歷史現場中觸摸歷史溫度、感悟初心使命。電子與信息工程學院始終將紅色教育融入育人全過程,從組織紅色經典研讀會到開展革命遺址尋訪計劃,持續探索紅色基因傳承的有效路徑。此次實踐活動既是響應傳承紅色基因時代號召的具體行動,也是學院“理論+實踐”育人模式的生動實踐,旨在讓青年學子在與歷史的對話中汲取成長力量。

通過參觀配水池戰斗遺址,讓團隊成員深入了解戰斗的歷史背景、關鍵戰役節點和戰略意義,直觀感受革命先烈在槍林彈雨中展現出的英勇無畏、不怕犧牲的精神特質。同時,通過開展場景模擬、故事征集、誓言重溫等系列教育實踐活動,引導團隊成員從歷史見證者的視角思考時代責任,提升歷史素養和愛國意識,讓紅色基因在青年一代中實現創造性轉化、創新性發展,為實現中華民族偉大復興的中國夢注入青春動能。

三、愛國主義教育實踐活動的精彩歷程

九名團隊成員在配水池戰斗遺址講解員的帶領下,參觀了戰斗遺址的陳列館、戰壕、碉堡等設施。講解員詳細介紹了戰斗發生的時間、敵我雙方的兵力對比、戰斗的激烈程度以及革命先烈們的英雄事跡,讓成員們仿佛置身于當年的戰斗場景之中。

參觀與模擬活動結束后,團隊組織了交流分享會。成員們圍坐在一起,結合自己的所見所聞所感,分享內心的震撼與思考。有人對比今昔生活,感慨和平的來之不易;有人聚焦戰士的年齡,發現許多先烈與自己同齡,卻已肩負起保家衛國的重任;還有人聯系專業所學,思考如何用現代技術還原歷史,傳承精神,真摯的分享讓革命精神在思想碰撞中愈發清晰。

活動期間,團隊成員還向本校的同學征集了與配水池戰斗相關的紅色故事,共收集多個珍貴的故事,這些故事為研究戰斗歷史提供了新的素材。

四、活動成果與影響

團隊成員全面了解了配水池戰斗的歷史,收集到十余個紅色故事。通過交流分享,成員們的歷史知識得到豐富,對革命精神的理解更加深入。

對團隊成員而言,此次活動讓他們深受觸動,愛國主義情懷和社會責任感顯著增強,更加明確了自己作為青年學子的使命和擔當。對社會來說,團隊通過社交媒體等渠道分享活動成果和紅色故事,吸引了更多人關注配水池戰斗遺址和革命歷史,弘揚了紅色文化,為愛國主義教育的廣泛開展起到了積極的推動作用。同時,作為實踐團隊“薪火相傳隊”的此次活動也為其他高校開展類似的愛國主義教育實踐活動提供了借鑒。

隊員李思雨說道:“站在配水池戰斗遺址上,撫摸著碉堡上深淺不一的彈孔,聽著那些驚心動魄的戰斗故事,我仿佛看到了革命先烈們浴血奮戰的場景。他們中很多人只有二十幾歲,卻在最美好的年華選擇了為國犧牲,這種‘向死而生’的精神讓我無比敬佩。今后,我一定會把這份感動轉化為學習的動力,用實際行動傳承紅色基因,不辜負先烈們用生命換來的和平。”

隊員張靜分享道:“以前在課本上學習遼沈戰役,更多是記住了時間和結果,而這次活動讓我看到了歷史背后鮮活的人。他們不是冰冷的數字,而是有血有肉、有家人的英雄。作為青年一代,我們不僅要記住歷史事件,更要記住這些為我們犧牲的人。”

五、結語

當最后一次駐足配水池戰斗遺址的斷壁殘垣前,指尖拂過鐫刻著英雄名錄的紀念碑,“三下鄉”社會實踐活動在全體成員滾燙的感悟中落下帷幕。這場跨越時空的“紅色對話”,于“薪火相傳隊”而言,遠不止是一次歷史知識的“集中充電”——隊員們在實地探尋中觸摸戰爭年代的烽火硝煙,在老兵口述的故事里讀懂“一不怕苦、二不怕死”的戰斗精神,在重走行軍路的汗水中體會革命先輩的堅韌意志,每一個細節都成為精神信念的“精準淬煉”,讓“為人民服務”的初心從課本上的文字,變成了扎根心底的信仰坐標。

未來,“薪火相傳隊”將帶著這份沉甸甸的收獲,以更鮮活的“紅色宣講員”身份走進校園課堂與社區廣場:他們會把配水池戰斗中“以少勝多的戰術智慧轉化為青春奮斗的方法論,將英雄烈士“舍生取義”的抉擇故事改編成沉浸式情景劇,用青年視角解讀紅色精神的時代密碼,讓那段浴血奮戰的歷史不再是泛黃的檔案,而是照亮當代青年成長之路的“精神燈塔”,引導更多同齡人在聆聽中思考“青年何為”,在感悟中堅定“強國有我”的志向。

相信在紅色薪火的代代相傳中,更多遼工大學子將從歷史中汲取養分,把個人理想融入國家發展大局,在科技攻關、基層服務、社會建設的各條戰線上,讓“中國紅”煥發更加璀璨的時代光芒,書寫屬于新時代青年的紅色答卷。(作者:遼寧工業大學牟靜)

三下鄉推薦

- 踏訪配水池戰斗遺址,沉浸式開展“三下鄉”社會實踐活動

- 2025-09-15

- 山東學子三下鄉——泥語繪童心,趣玩促成長

- 2025-09-14

- 政策引航企業助力強根基,游民融入民生改善興高寨

- 2025-09-14

- 調研團隊魯甸問計:和美鄉村建設,農民主角戲怎么唱?​

- 2025-09-14

- 木工坊里飛出普通話“金鑰匙”——我們的甘南推普實踐行

- 2025-09-14

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺