多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

木工坊里飛出普通話“金鑰匙”——我們的甘南推普實踐行

- 發布時間:2025-09-14 閱讀:

- 來源:山東大學

走進卓尼縣完冒鎮,見證國家通用語言如何賦能藏族木藝,叩開振興之門

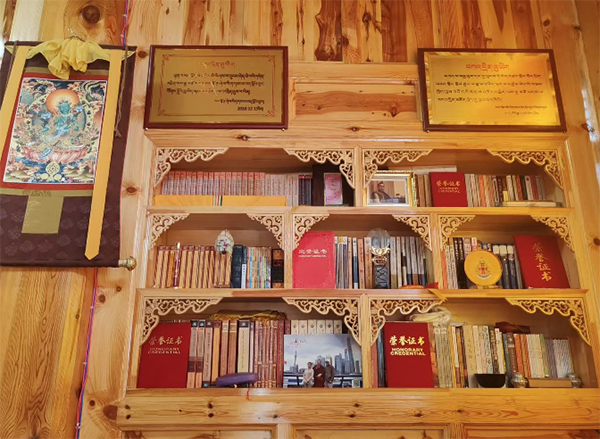

甘肅省甘南藏族自治州卓尼縣完冒鎮的空氣中,飄散著松木的清香。今天下午我們在當地村鎮委書記的帶領下,深入探訪了一家承載著藏族文化與振興希望的木制品加工廠。在這里,我們不僅觸摸到了精美的半成品,更真切地感受到,國家通用語言文字如何成為像完么布老師這樣的鄉村企業家連接市場、帶動鄉親致富的“金鑰匙”。

從教師到帶頭人,普通話鋪就創業路

過渡句:加工廠的負責人完么布老師,本身就是語言能力賦能發展的生動例證。在交談中,我們了解到他獨特的經歷。

完么布老師曾是一名鄉村教師,教授英語和漢語。這段經歷為他打下了良好的普通話基礎,也開闊了他的視野。當家庭責任和創業機遇來臨,雖然最初對經營“搞不懂”,但他憑借普通話的優勢,能夠更順暢地與不同背景的人溝通、學習政策、辦理公司手續。他特別提到,創業初期,是妻子(漢族)和弟弟(懂裝修技術)的鼎力相助,而普通話是他們家庭內部協作和初步對接外部資源的重要橋梁。這讓我們深刻認識到,掌握國家通用語言,是鄉村能人邁出創業第一步的重要基石。

小木坊,大能量:鄉音里的就業增收圖景

在后院的工坊里,我們看到工人們正專注地打磨著木器。完么布老師介紹,廠里長期雇傭著6-9名當地員工,忙時還會增加臨時工。這些員工大多是附近村莊的青壯年,其中不乏因家庭原因無法外出打工的鄉親。“有的人根本不會(木工),連尺度都按不了”,完么布老師和弟弟就手把手地教。從粗加工到精細打磨,員工們在這里獲得了穩定的收入(日薪150-200元不等)和謀生技能。完么布老師強調,按時發工資是鐵律,這實實在在保障了鄉親們的生計。這種在家門口就能增收的模式,讓一些原本只能依靠放牧的勞動力有了新選擇,生動詮釋了“帶動當地就業”的振興內涵。

推普助力闖市場:從高原工坊走向廣闊天地

木坊的產品,如酥油盒、藏式茶盤、八寶圖樣家具等,既保留了藏族特色,也融入了現代生活元素(如漢族茶館喜愛的茶罐、零食碟)。但好產品需要“走出去”。通過采訪,我們清晰地看到普通話的關鍵作用:

打通經銷脈絡:產品銷往青海、甘肅、四川等地的藏區家具店,甚至遠達上海、北京、無錫等地。與這些不同地域、不同民族的經銷商溝通產品規格、價格、訂單細節,清晰準確的普通話是核心保障。完么布老師坦言,早期開拓經銷商非常艱難,反復溝通解釋都離不開普通話。

定制服務零距離:越來越多的客戶(包括漢族客戶)青睞個性化定制家具。準確理解客戶需求(尺寸、樣式、木材顏色偏好),并通過電話、微信進行詳細溝通確認,流利的普通話能力是核心。完么布老師提到,偶爾需要朋友幫忙翻譯,但順暢的普通話溝通能顯著提高效率、減少誤會。

建立品牌信任:公司運營、商標注冊、與政府部門的溝通(如申請支持、參加展銷活動),都需要使用國家通用語言文字來建立規范、可信賴的品牌形象。政府組織的展銷活動,也為其提供了使用普通話面向更廣市場的寶貴平臺。

展望未來:推普筑基,特色產業路更寬

過渡句:面向未來,完么布老師向我們描繪了更遠的藍圖,而持續提升的語言溝通能力,無疑是這些夢想照進現實的穩固基石。

在松木的芬芳與機器的輕鳴中,我們山東大學推普實踐團在完么布木坊的所見所聞,不僅是一次藏族手工藝的探秘,更是一次對國家通用語言文字在鄉村振興中巨大能量的生動見證。流利的普通話,規范的文字,如同精巧的木榫,將古老的藏族工藝與現代市場、將偏遠的藏寨與廣闊的外部世界緊密連接起來。我們更加堅信,推廣普及國家通用語言文字,正在為無數像完么布木坊這樣的鄉村特色產業注入強勁動力,實實在在地幫助鄉親們敲開致富之門,共同邁向更加美好的振興未來。

作者:山東大學本科生 王藝卓

三下鄉推薦

- 木工坊里飛出普通話“金鑰匙”——我們的甘南推普實踐行

- 2025-09-14

- 百色學院推普先鋒隊瑤鄉推普助振興

- 2025-09-14

- “溯古道風華,啟菌鄉新程”——浙財大學子赴常山東坑村開展鄉村振興實踐

- 2025-09-14

- 趣味科普潤童心 健康飲食入瑤鄉——古瑤新傳實踐隊為秤架瑤族鄉兒童開設營養課堂

- 2025-09-14

- 健康守護伴夕陽——古瑤新傳團隊為瑤鄉老人科普肺結核防治知識

- 2025-09-14

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺