多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

青春力量潤鄉土 院壩課堂沁鄉音

發布時間:2025-07-18 閱讀: 一鍵復制網址

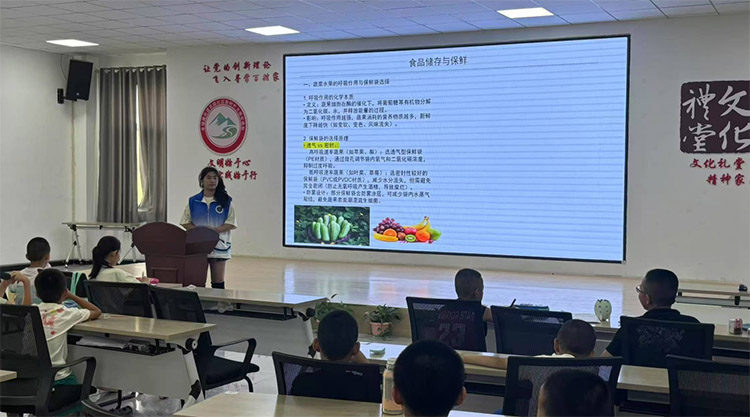

2025年7月15日,重慶師范大學歷史與社會學院考古文博學院“史韻”團隊深入綦江區金釵村,將一堂別開生面的“院壩思政課”送到村民身邊,通過“線上+線下”融合、藝術化宣講的創新形式,將黨的創新理論與鄉村實際相結合,旨在打破理論傳播的壁壘,讓抽象的政策理論轉化為村民可感知的實踐指導,“飛入尋常百姓家”,最終為鄉村發展注入青年智慧與活力。

(活動現場。張淋攝)

這堂特殊的思政課巧妙運用村民喜聞樂見的藝術形式,活力四射的開場舞迅速點燃了院壩氣氛,快速拉近了與村民的距離,為后續活動鋪墊了輕松的氛圍。團隊成員陳昱璇以通俗易懂的語言,通過生活化的解讀與本土化的案例,實現了“大主題”到“小切口”的轉化,讓村民理解國家安全與個人生活的緊密關聯,增強對宏觀政策的認同感。“金釵故事”環節的設置更具深層意義:快板演繹村莊變遷,讓村民在熟悉的鄉音鄉情中感受時代進步,增強對家鄉的歸屬感與自豪感;情景劇重現大佛寺歷史,則是通過激活地方文化記憶,引導村民認識本土歷史的價值,進而理解文化傳承在鄉村振興中的重要性。這種將理論宣講與地方文化相結合的方式,既豐富了鄉村文化生活,又實現了“以文化人”的教育目的,讓村民在潛移默化中接受思想熏陶。

(活動現場。趙紫堂攝)

藝術搭橋,理論入心。活動中的互動環節——與村民合唱《第一天》更是將活動推向了高潮,不少村民主動加入互動,院壩里洋溢著歡聲笑語。與村民合唱的意義不僅在于活躍氣氛,更在于構建平等的交流關系——通過共同參與,讓村民從“聽眾”轉變為“參與者”,增強對活動的主動認同。指導老師陳小雨的總結與合影留念,則是對活動價值的二次強化,既肯定了青年學生的實踐成果,也為高校與鄉村的長期聯動埋下伏筆。一張充滿笑容的合影,定格了這場連接高校與鄉村、理論與實踐、青春與鄉土的思政課堂精彩瞬間。

(活動現場。張淋攝)

此次“院壩思政課”是重慶師范大學歷史與社會學院“三下鄉”社會實踐的生動寫照。對鄉村而言,它是一次思想啟蒙與文化賦能,為鄉村振興凝聚了精神力量;對高校而言,它是思政教育改革的生動嘗試,驗證了“實踐出真知”的育人規律;對青年學生而言,它是一次深刻的國情教育,讓青春擔當在鄉土實踐中找到具體落點。這種“高校-鄉村-青年”的三方聯動模式,為新時代理論傳播與鄉村發展的結合提供了可借鑒的范例,其意義正在于證明:只有扎根基層、貼近群眾,才能讓理論真正發揮指導實踐的作用,讓青春力量真正成為推動社會進步的生力軍。

同時,“史韻”團隊負責人表示,他們致力于探索這種以文化為媒、以青春為橋的實踐模式,為鄉村振興提供“理論扎根+文化賦能+人才聯結”的立體化解決方案——當把青春力量真正浸潤鄉土,將黨的創新理論真正融入鄉音,把大道理融入小故事、小節目,用青春智慧賦能鄉村文化振興,鄉村振興的深層動力便會在這片土地上持續生長。后續團隊將繼續深化這種模式,讓青春力量在廣袤鄉村綻放更絢麗的光彩。

作者:張淋、楊雙、林萍 來源:重慶師范大學歷史與社會學院考古文博學院“史韻”團隊

掃一掃 分享悅讀

- 暑期“三下鄉”社會實踐——春風“化”雨潤童心,化學科普筑夢行

- 2025年7月16日,塔里木大學化學化工學院春風“化”雨—化學科普團隊攜精心策劃的互動項目,走進新疆生產兵團第一師朝陽社區,為青少年

- 07-18

- 探秘食品工業“硬核”科技 觸摸非遺文脈“鮮活”基因

- 為深入踐行全球文明倡議,貫徹落實習近平總書記在全球文明對話部長級會議上的重要講話精神。7月10日至11日,河南工業大學“字游絲路,

- 07-18

- 青春對話世界瓷都:江西師范大學外國語學院中華文化傳承團赴景德鎮采訪“洋景漂”助力文化交融

- 7月6日,江西師范大學外國語學院“陶韻瓷鄉 青春筑夢”中華文化傳承團走進景德鎮云窯,探訪日本陶藝家高柳綾緒的工作室。她分享在瓷都

- 07-18

- 青春力量潤鄉土 院壩課堂沁鄉音

- 07-18

- 齊風古韻映初心,青春聚力啟新程

- “齊韻——拾光”暑期社會實踐團,以“探秘齊文化,創享傳承之旅”為主題,聚焦齊文化與現代創意產業融合。在相關時代與地方發展背景下

- 07-18

-

大學生三下鄉投稿平臺