大學生走進秦腔藝術博物館:探尋千年古調的傳承密碼

- 發布時間:2025-08-31 閱讀:

- 來源:張麗娟

“梆子一響,戲韻悠長!原來這穿越千年的唱腔里,藏著這么多動人的故事。”近日,西北大學五人社會實踐小組走進西安市秦腔藝術博物館,在文物與史料中追溯秦腔的發展軌跡,以青年視角探尋這一國家級非遺的傳承之道。

踏入博物館,實踐小組首先被古老樂器陳列區的展品吸引。展柜中,距今數千年的彩陶罐塤紋路清晰,雖歷經歲月侵蝕,仍能讓人聯想到遠古先民吹奏時的悠揚聲響。“這可是秦腔音樂的‘老祖宗’啊!” 小組成員李同學指著陶罐塤驚嘆道。相鄰的唐代梨園樂舞展區內,壁畫上的樂師、舞者姿態鮮活,與實物樂器相互印證,清晰勾勒出秦腔從周秦歌舞、漢代百戲到唐代梨園樂舞的文化溯源。

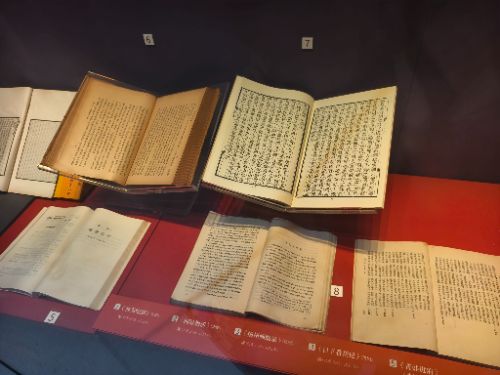

在劇本與聲像展區,清代毛筆抄本《三滴血》唱詞娟秀,近現代印刷本《黃河陣》批注詳盡,一面 “劇本墻” 儼然一部秦腔傳承史。當工作人員啟動老式留聲機,《血淚仇》選段緩緩流出,沙啞的唱腔瞬間將同學們帶入舊時戲園的熱鬧場景。

轉過展區拐角,栩栩如生的秦腔人物蠟像與戲臺模型讓人眼前一亮:身著華服的 “生旦凈丑” 或亮相或走位,微型戲臺上的 “觀眾” 神態各異,生動還原了舊時秦腔演出的盛景。而在革命根據地戲曲展區,一組泛黃的照片與文獻講述著秦腔的 “紅色過往”—— 陜甘寧邊區民眾劇團成員深入田間地頭演出,《血淚仇》等劇目以藝術之力喚醒民眾斗志。

通過講解員的介紹,同學們系統梳理了秦腔的發展脈絡:發源于古秦地,因梆子擊節得名,開創戲曲板腔體體制先河;明清時期走向鼎盛,形成陜西四路、甘肅三路等不同流派,流行范圍覆蓋西北多省;2006 年入選首批國家級非物質文化遺產名錄,獲得系統性保護。從傳統娛樂到革命宣傳,從民間藝術到 “國保” 項目,秦腔的演變讓同學們對 “非遺” 的價值有了更深刻的理解。

走出博物館,實踐小組立即展開討論,結合所見所聞提出秦腔傳承的 “青春方案”。在保護層面,他們建議博物館升級為 “研學基地”,定期邀請老藝術家開展唱腔、身段教學,讓青少年近距離感受秦腔魅力;戲曲院校與劇團需強化 “傳幫帶”,不僅傳授技藝,更要傳承秦腔蘊含的文化精神。

“創新是讓秦腔‘活起來’的關鍵。” 實踐小組成員提出,創作者可聚焦鄉村振興、科技創新等現代題材,推出秦腔新劇目;同時嘗試與流行音樂、短視頻結合,比如打造 “秦腔 + 國風” 短視頻,邀請名角直播教唱,吸引年輕受眾。此外,他們還建議政府加大資金扶持,完善傳承人補貼機制,同時發動社會力量組建志愿者團隊,推動秦腔公益演出進校園、進社區。

“這次實踐讓我們明白,非遺不是束之高閣的文物,而是需要用心守護的文化血脈。” 同學們表示,未來將通過校園宣講、新媒體傳播等方式,為秦腔傳承貢獻青春力量。此次博物館之行,不僅讓五名實踐小組成員讀懂了秦腔的歷史厚重,更以青年智慧為這門古老藝術的新時代發展注入了新思考。

- 以志愿之名赴 AI 之約:我的第八屆全國青少年人工智能挑戰賽實踐手記

- 2025-08-31

- 大學生走進秦腔藝術博物館:探尋千年古調的傳承密碼

- 2025-08-31

- 尊重關愛老人,傳遞愛與溫暖

- 2025-08-30

- 邯鄲社會實踐活動總結

- 2025-08-30

- 爭做愛心“導航員”,續寫溫情“說明書”

- 2025-08-30

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺