多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

巾幗“童”行,愛伴成長—溫州醫科大學巾幗筑夢暑期社會實踐團護航三類兒童成長

- 發布時間:2025-08-12 閱讀:

- 來源:溫州醫科大學巾幗筑夢暑期社會實踐團

“姐姐,平時家里只有我和奶奶,今天這么多人陪我玩,好開心!”活動散場時一位小女孩緊緊抱住了志愿者。這句帶著體溫的感慨道出了活動中許多孩子的心聲。溫州醫科大學巾幗筑夢暑期社會實踐團正是用這樣的傾聽與行動,針對因貧、因殘、因監護缺失或不當致困的“三類兒童”(留守兒童、困境兒童及特殊需要兒童),為他們的成長繪制別樣色彩。

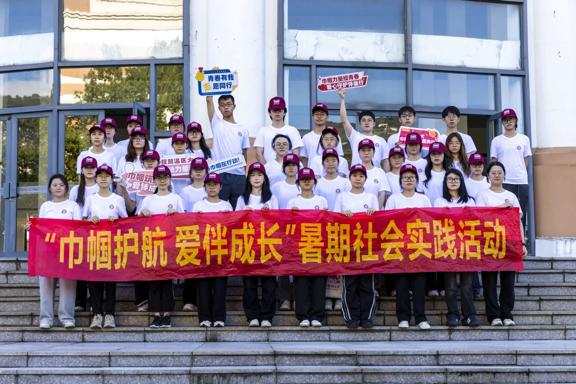

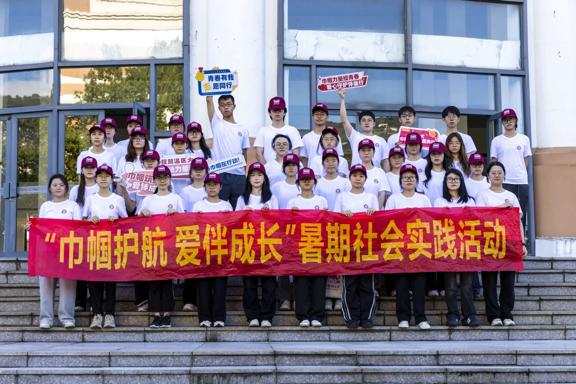

圖為溫州醫科大學巾幗筑夢暑期社會實踐團成員合影 孫旭陽攝

6月28日至7月11日,溫州醫科大學巾幗筑夢暑期社會實踐團帶著“醫學+教育”的跨界課程方案深入浙江省溫州市各街道社區、黨群中心、婦兒驛站、婦女兒童中心、醫院等多地,聚焦“三類兒童”的成長需求,精心編織多維成長防護網。

團隊通過黨史宣講筑牢信念根基、性教育科普撐起自護屏障、心理團輔滋養健康心靈、甌越本草探秘啟迪科學認知,并深入社區家庭調研傾聽真實訴求。實踐團立足醫學專業特色,同步推進五大板塊,將醫學溫度轉化為具體行動,既破解三類兒童“情感荒漠化”“認知斷層”等現實難題,更將溫醫學子的專業能力轉化為守護童年的具體行動,為完善基層兒童關愛體系注入青春動能。

紅蘊傳薪 巾幗礪童

“花開中國,千朵萬朵,每一個姑娘都是最美的顏色……”實踐團走進秀嶼社區等地為孩子們帶來“學百年黨史 講巾幗故事”“共富路上她力量”等主題紅色宣講課。宣講員通過巾幗楷模事跡分享、“精神密碼卡”趣味游戲等生動形式,用“群眾味”講出“煙火氣”,用小故事講出大主題,將黨的奮斗歷程轉變成兒童能聽得懂的大白話,為身處不同境遇的孩子們構筑起強大的精神坐標,賦予他們穿越困境的內在力量、照亮前路的堅定信念,推動黨的創新理論在孩子們心中落地生根、開花結果。

圖為三類兒童在課堂上積極主動的參與并回答問題 金楚蕓攝

認知自護 筑牢屏障

實踐團在婁橋、山根社區等地為三類兒童帶來“認識自我,保護自我”性教育課程。宣講員以“我們從哪來”的追問切入,用生動的動畫演示了生命的奧秘,讓孩子們在驚嘆中理解自我起源,填補了家庭性教育的知識盲區。宣講員用生動有趣的課堂揭開了孩子們對生理認知的神秘面紗,讓孩子們不再羞怯于性別差異。面對陌生人遞來的糖果,他們會運用課堂上的“安全信號燈”游戲的知識,學會了先伸手制止再轉身求助。課程尾聲,孩子們把“尊重他人”作為與老師的承諾,讓彼此的差異被看見也被守護。這場缺席已久的“身體說明書”,使三類兒童清晰掌握了知性防性的關鍵知識,學會辨識風險、保護隱私、預防性騷擾,為他們安全步入青春期筑起堅實的認知與心理屏障。

情緒繪彩 非遺潤心

實踐團在景山街道繁榮社區、博園社區、茶山街道梅泉社區和潘橋街道桐匯社區等地為三類兒童定制開展了“非遺傳心·彩繪未來”心理團輔活動。以“我的情緒小怪獸”動畫為引,通過“情緒猜猜猜”游戲幫助孩子們識別喜怒哀樂。有的孩子脫口而出:“它看起來和我一樣想爸爸媽媽了”,有的攥緊紅色卡片喊出“這是被搶玩具的怒火”,在童言稚語中,孩子們長期壓抑的心緒找到了表達的出口。

實踐團還帶來了水拓絲巾、漆扇等非遺技藝并使其成為了孩子們情緒療愈的載體。在水拓絲巾環節,孩子們用甘藍紫、姜黃等調出“情緒漩渦”,將害怕或快樂染成斑斕圖案,孩子們在傳統工藝中完成了心靈的成長。漆扇輕轉間,孩子們將砸東西的沖動凝成紅色星辰,把社交焦慮染作綠色藤蔓。通過傳統工藝的沉浸式體驗,他們不僅掌握了情緒識別與調節技巧,更在色彩與圖案的創作中建立對自身情緒的認知框架。實踐團將非遺融入心理成長路徑,讓絲巾和漆扇成為了可觸摸的“情緒地圖”,不僅拓印了三類兒童情緒成長的軌跡,也為他們提供了一種兼具文化傳承與心理療愈的實踐樣本。

圖為溫州醫科大學巾幗筑夢暑期社會實踐團成員協助小朋友完成水拓絲巾 孫旭陽攝

本草躬行 愛潤童稚

立足溫州“浙南藥都”特色,實踐團走進婁橋街道、梅泉社區等地開展“初識甌越本草 傳承中醫文化”科普活動。團隊通過“趣識溫六味”“趣蹲本草”等趣味互動游戲,讓孩子們在歡笑中輕松認識溫州本土特色中草藥;親手觸摸“溫六味”——溫郁金、鐵皮石斛、溫山藥、溫梔子、山銀花、薏苡仁 ,將薄荷、艾葉等家鄉本草變成實用的驅蚊香囊,活動過程妙趣橫生,孩子們樂在其中。 以鄉土本草為媒,這場活動為三類兒童構筑情感依歸、提升自我效能,并織就了一張張溫情的網:它讓思念有寄,讓信心有光,讓不同有暖。

巾幗筑夢 護童網安

網絡性暴力以AI換臉、算法誘導等新形態暗襲,未成年人的數字防線較以往更顯脆弱。實踐團錨定這一隱蔽痛點,于7月1日至7月14日深入溫州29個人流密集區域,覆蓋商業綜合體,文化場館,醫療機構及社區,線上線下同步推進調研,克服兒童溝通壁壘等難題,累計采集2965份問卷(紙質:865線上:2100)。

此次調研揭示,家庭和學校監護疏漏,教育多停于表層提醒,孩子缺乏系統識別應對方法,遇事依賴家長,獨立應對能力不足;同時,社會科普不足,平臺審核不嚴、權限設置失當,不適信息易觸達未成年人;而且,未成年人對AI技術的認知普遍停留在表層,對換臉、語音合成等技術的原理與邊界模糊不清,常忽視其潛在風險。對此,實踐團將通過分層科普、設計“數字安全模擬訓練營”,并且聯動家長開展監護指導且聯合學校及社區等開展科普行動,為孩子們構建認知提升、風險應對、多方防護的支持體系,助其在數字世界筑牢自我守護的防線。實踐團的此次調研給孩子們的數字世界裝了個“小雷達”,刷視頻時見了夸張畫面,能夠勇敢對AI換臉說“不”。

圖為溫州醫科大學巾幗筑夢暑期社會實踐團成員進行問卷調研 韓香攝

當講堂里的黨史故事化作光芒,當孩子筆下的“情緒旋渦”暈染出斑斕,實踐團的夏日行動,把醫學的理性和教育的柔軟,融成了守護童年的暖光。這場跨越16個基層社區和29個調研地的奔赴,正把未成年人成長的空白,都填成被疼愛的模樣。那束始于盛夏的光,會一直亮著,照著每顆曾孤單的童心,指引孩子們自信從容地走向未來。

(通訊員 金楚蕓 韓香 孫旭陽 周怡瑄)

圖為溫州醫科大學巾幗筑夢暑期社會實踐團成員合影 孫旭陽攝

6月28日至7月11日,溫州醫科大學巾幗筑夢暑期社會實踐團帶著“醫學+教育”的跨界課程方案深入浙江省溫州市各街道社區、黨群中心、婦兒驛站、婦女兒童中心、醫院等多地,聚焦“三類兒童”的成長需求,精心編織多維成長防護網。

團隊通過黨史宣講筑牢信念根基、性教育科普撐起自護屏障、心理團輔滋養健康心靈、甌越本草探秘啟迪科學認知,并深入社區家庭調研傾聽真實訴求。實踐團立足醫學專業特色,同步推進五大板塊,將醫學溫度轉化為具體行動,既破解三類兒童“情感荒漠化”“認知斷層”等現實難題,更將溫醫學子的專業能力轉化為守護童年的具體行動,為完善基層兒童關愛體系注入青春動能。

紅蘊傳薪 巾幗礪童

“花開中國,千朵萬朵,每一個姑娘都是最美的顏色……”實踐團走進秀嶼社區等地為孩子們帶來“學百年黨史 講巾幗故事”“共富路上她力量”等主題紅色宣講課。宣講員通過巾幗楷模事跡分享、“精神密碼卡”趣味游戲等生動形式,用“群眾味”講出“煙火氣”,用小故事講出大主題,將黨的奮斗歷程轉變成兒童能聽得懂的大白話,為身處不同境遇的孩子們構筑起強大的精神坐標,賦予他們穿越困境的內在力量、照亮前路的堅定信念,推動黨的創新理論在孩子們心中落地生根、開花結果。

圖為三類兒童在課堂上積極主動的參與并回答問題 金楚蕓攝

認知自護 筑牢屏障

實踐團在婁橋、山根社區等地為三類兒童帶來“認識自我,保護自我”性教育課程。宣講員以“我們從哪來”的追問切入,用生動的動畫演示了生命的奧秘,讓孩子們在驚嘆中理解自我起源,填補了家庭性教育的知識盲區。宣講員用生動有趣的課堂揭開了孩子們對生理認知的神秘面紗,讓孩子們不再羞怯于性別差異。面對陌生人遞來的糖果,他們會運用課堂上的“安全信號燈”游戲的知識,學會了先伸手制止再轉身求助。課程尾聲,孩子們把“尊重他人”作為與老師的承諾,讓彼此的差異被看見也被守護。這場缺席已久的“身體說明書”,使三類兒童清晰掌握了知性防性的關鍵知識,學會辨識風險、保護隱私、預防性騷擾,為他們安全步入青春期筑起堅實的認知與心理屏障。

情緒繪彩 非遺潤心

實踐團在景山街道繁榮社區、博園社區、茶山街道梅泉社區和潘橋街道桐匯社區等地為三類兒童定制開展了“非遺傳心·彩繪未來”心理團輔活動。以“我的情緒小怪獸”動畫為引,通過“情緒猜猜猜”游戲幫助孩子們識別喜怒哀樂。有的孩子脫口而出:“它看起來和我一樣想爸爸媽媽了”,有的攥緊紅色卡片喊出“這是被搶玩具的怒火”,在童言稚語中,孩子們長期壓抑的心緒找到了表達的出口。

實踐團還帶來了水拓絲巾、漆扇等非遺技藝并使其成為了孩子們情緒療愈的載體。在水拓絲巾環節,孩子們用甘藍紫、姜黃等調出“情緒漩渦”,將害怕或快樂染成斑斕圖案,孩子們在傳統工藝中完成了心靈的成長。漆扇輕轉間,孩子們將砸東西的沖動凝成紅色星辰,把社交焦慮染作綠色藤蔓。通過傳統工藝的沉浸式體驗,他們不僅掌握了情緒識別與調節技巧,更在色彩與圖案的創作中建立對自身情緒的認知框架。實踐團將非遺融入心理成長路徑,讓絲巾和漆扇成為了可觸摸的“情緒地圖”,不僅拓印了三類兒童情緒成長的軌跡,也為他們提供了一種兼具文化傳承與心理療愈的實踐樣本。

圖為溫州醫科大學巾幗筑夢暑期社會實踐團成員協助小朋友完成水拓絲巾 孫旭陽攝

本草躬行 愛潤童稚

立足溫州“浙南藥都”特色,實踐團走進婁橋街道、梅泉社區等地開展“初識甌越本草 傳承中醫文化”科普活動。團隊通過“趣識溫六味”“趣蹲本草”等趣味互動游戲,讓孩子們在歡笑中輕松認識溫州本土特色中草藥;親手觸摸“溫六味”——溫郁金、鐵皮石斛、溫山藥、溫梔子、山銀花、薏苡仁 ,將薄荷、艾葉等家鄉本草變成實用的驅蚊香囊,活動過程妙趣橫生,孩子們樂在其中。 以鄉土本草為媒,這場活動為三類兒童構筑情感依歸、提升自我效能,并織就了一張張溫情的網:它讓思念有寄,讓信心有光,讓不同有暖。

巾幗筑夢 護童網安

網絡性暴力以AI換臉、算法誘導等新形態暗襲,未成年人的數字防線較以往更顯脆弱。實踐團錨定這一隱蔽痛點,于7月1日至7月14日深入溫州29個人流密集區域,覆蓋商業綜合體,文化場館,醫療機構及社區,線上線下同步推進調研,克服兒童溝通壁壘等難題,累計采集2965份問卷(紙質:865線上:2100)。

此次調研揭示,家庭和學校監護疏漏,教育多停于表層提醒,孩子缺乏系統識別應對方法,遇事依賴家長,獨立應對能力不足;同時,社會科普不足,平臺審核不嚴、權限設置失當,不適信息易觸達未成年人;而且,未成年人對AI技術的認知普遍停留在表層,對換臉、語音合成等技術的原理與邊界模糊不清,常忽視其潛在風險。對此,實踐團將通過分層科普、設計“數字安全模擬訓練營”,并且聯動家長開展監護指導且聯合學校及社區等開展科普行動,為孩子們構建認知提升、風險應對、多方防護的支持體系,助其在數字世界筑牢自我守護的防線。實踐團的此次調研給孩子們的數字世界裝了個“小雷達”,刷視頻時見了夸張畫面,能夠勇敢對AI換臉說“不”。

圖為溫州醫科大學巾幗筑夢暑期社會實踐團成員進行問卷調研 韓香攝

當講堂里的黨史故事化作光芒,當孩子筆下的“情緒旋渦”暈染出斑斕,實踐團的夏日行動,把醫學的理性和教育的柔軟,融成了守護童年的暖光。這場跨越16個基層社區和29個調研地的奔赴,正把未成年人成長的空白,都填成被疼愛的模樣。那束始于盛夏的光,會一直亮著,照著每顆曾孤單的童心,指引孩子們自信從容地走向未來。

(通訊員 金楚蕓 韓香 孫旭陽 周怡瑄)

實踐總結推薦

- 巾幗“童”行,愛伴成長—溫州醫科大學巾幗筑夢暑期社會實踐團護航三類兒童成長

- 2025-08-12

- 廣西師范大學“柚見非遺”鄉村振興調研團隊赴桂林柘漓產業基地開展調研活動

- 2025-08-12

- 在深圳的72小時,我們觸摸到了未來的形狀!

- 2025-08-12

- 李莊村:基礎設施完善背后的鄉村振興挑戰與機遇

- 2025-08-12

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺