多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

青春礪行,萍聚生輝:廣東技術師范大學“奇果創科”百千萬工程突擊隊以”科技+人文“雙引擎驅動鄉村振興新實踐

- 發布時間:2025-08-12 閱讀:

- 來源:廣東技術師范大學奇果創科百千萬工程突擊隊

為響應國家“百千萬工程”號召,廣東技術師范大學“奇果創科”百千萬工程突擊隊于七月赴廣東省河源市紫金縣好義鎮開展暑期“三下鄉”社會實踐,以科技賦能農業、文化浸潤鄉村、青春服務民生為主線,通過多元實踐助力鄉村振興,取得顯著成效。

圖為團隊成員與花生地種植戶合照(供圖:王衍霖、鄭嘉)

在好義鎮水稻種植核心區域,團隊與種植大戶“好義農絲苗米”進行深度訪談,調研發現,目前當地正以科技破局,效率相比人工提升數十倍,新農人正構建全產業鏈體系,計劃通過物聯網平臺實現實時監測,并建立產品溯源系統,推動水稻產業從傳統種植邁向智慧農業。

圖為團隊成員調試農機實拍圖(供圖:鄭嘉、王衍霖)

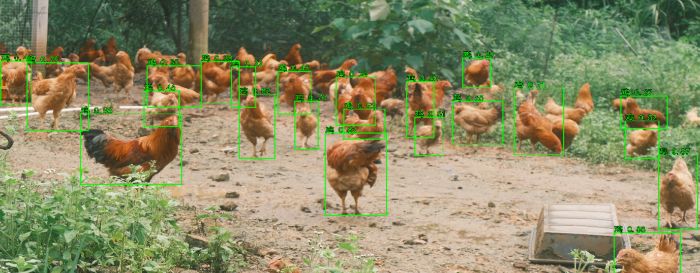

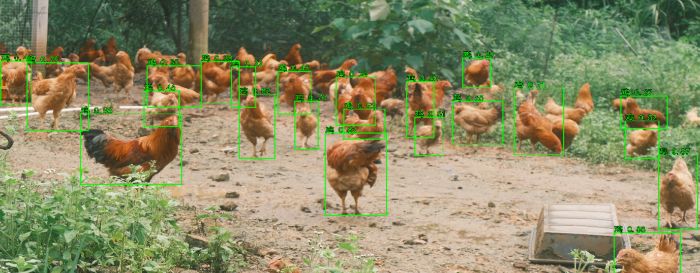

在實地探訪“好義三黃胡須雞”養殖場過程中,團隊詳細了解其養殖規模、飼料來源、疫病防控體系、品牌建設及銷售渠道現狀。同時,團隊引入“奇果創科V2.0”物聯網環境監測系統增強抗風險能力,利用YOLO算法開發智能監測系統,實現雞群狀態可視化管理。

圖為奇果創科團隊基于雞場數據集研發的智能雞群行為監測系統(供圖:陳楚泰)

與此同時,團隊為當地農產品品牌化、冷鏈物流優化提出可行性方案,推動“紫金三黃雞”等品牌價值提升,彰顯科技對傳統農業的提質增效作用。目前,養殖場通過“線下+線上”拓銷,未來有望以“匠心+科技”平衡品質與效率。

圖為團隊成員于敬老院大合照(供圖:鄭嘉、王衍霖)

“孩子們,這黃皮是后山坡熟得最透的還有這特色的三黃雞,你們拿回去吃!”院長眼角的皺紋里盛著暖意。團隊成員在好義敬老院與老人們親切交談,傾聽心聲,了解其生活狀況與精神需求,送上精心準備的慰問品,傳遞社會關懷與溫暖。

三.課堂上的教學新花樣:趣味游戲融入教學

團隊成員以游戲融合課堂新形式開展安全科普、愛國教育、詩詞創作等課程8堂,覆蓋學生百余人。其中,“安全知識闖關”游戲讓孩子們在情景模擬中掌握防溺水、防詐騙技能,“詩詞創作大賽”征集原創作品20余篇,以舞蹈的形式理解枯燥的古言等。

圖為上課實拍圖(供圖:鄭嘉、王衍霖)

不少家長表示:“這樣的課堂孩子愛聽、能懂,還能學到真東西。”隊員攜《鄉村振興促進法》《土地管理法》走進田間巷陌,用漫畫圖解法律,以鄉音解讀條文,用案例傳遞溫度,村民緊鎖的眉頭因權益明晰而舒展。

圖為團隊與小朋友課堂合照(供圖:鄭嘉、王衍霖)

四.舊墻上的新圖騰:47 米長卷里的振興夢

在紫金縣好義鎮,團隊成員以"鄉村振興"為創作核心,勾勒出產業興、生態美、文化濃的一幅長達47米、高1.5米的振興藍圖。創作期間,團隊成員頂烈日、冒暴雨,甚至挑燈夜戰搶補進度,只為踐行承諾。如今,這面凝聚青春誓言的墻繪已成為村民駐足流連的文化新地標,它不僅是村容村貌的美麗蝶變,更傳遞著向上向美的發展信念。

圖為團隊成員墻繪實拍圖(供圖:鄭嘉、王衍霖)

本次活動中,奇果創科團隊充分發揮專業優勢,以“科技+人文”雙輪驅動模式,探索出一條高校資源下沉與地方需求精準對接的有效路徑。其成果表明:鄉村振興需立足產業實際引入創新要素,同時重視文化軟實力建設。青年學子在服務基層中既能貢獻智慧,也能錘煉本領、深化社會責任感。未來,團隊將持續跟蹤好義鎮發展需求,推動校地合作長效化,為鄉村振興事業書寫更鮮活的青春注腳。

圖為團隊大合照(供圖:鄭嘉、王衍霖)

供稿:黃弘毅、陳楚泰、陳櫪鑫、吳顯禮、黃彬峰、李靜雯、何清清、黃詩茵、吳子瑩、劉雨蝶、蔡婷婷、卓靜純、連丹丹、黃宇婷、溫琦、蕭楷鴻

供圖:王衍霖、鄭嘉

- 泥土里的技術革命:從花生殼到智慧鏈

圖為團隊成員與花生地種植戶合照(供圖:王衍霖、鄭嘉)

在好義鎮水稻種植核心區域,團隊與種植大戶“好義農絲苗米”進行深度訪談,調研發現,目前當地正以科技破局,效率相比人工提升數十倍,新農人正構建全產業鏈體系,計劃通過物聯網平臺實現實時監測,并建立產品溯源系統,推動水稻產業從傳統種植邁向智慧農業。

圖為團隊成員調試農機實拍圖(供圖:鄭嘉、王衍霖)

在實地探訪“好義三黃胡須雞”養殖場過程中,團隊詳細了解其養殖規模、飼料來源、疫病防控體系、品牌建設及銷售渠道現狀。同時,團隊引入“奇果創科V2.0”物聯網環境監測系統增強抗風險能力,利用YOLO算法開發智能監測系統,實現雞群狀態可視化管理。

圖為奇果創科團隊基于雞場數據集研發的智能雞群行為監測系統(供圖:陳楚泰)

與此同時,團隊為當地農產品品牌化、冷鏈物流優化提出可行性方案,推動“紫金三黃雞”等品牌價值提升,彰顯科技對傳統農業的提質增效作用。目前,養殖場通過“線下+線上”拓銷,未來有望以“匠心+科技”平衡品質與效率。

- 鄉野間的雙向奔赴:黃皮的甜與心頭的暖

圖為團隊成員于敬老院大合照(供圖:鄭嘉、王衍霖)

“孩子們,這黃皮是后山坡熟得最透的還有這特色的三黃雞,你們拿回去吃!”院長眼角的皺紋里盛著暖意。團隊成員在好義敬老院與老人們親切交談,傾聽心聲,了解其生活狀況與精神需求,送上精心準備的慰問品,傳遞社會關懷與溫暖。

三.課堂上的教學新花樣:趣味游戲融入教學

團隊成員以游戲融合課堂新形式開展安全科普、愛國教育、詩詞創作等課程8堂,覆蓋學生百余人。其中,“安全知識闖關”游戲讓孩子們在情景模擬中掌握防溺水、防詐騙技能,“詩詞創作大賽”征集原創作品20余篇,以舞蹈的形式理解枯燥的古言等。

圖為上課實拍圖(供圖:鄭嘉、王衍霖)

不少家長表示:“這樣的課堂孩子愛聽、能懂,還能學到真東西。”隊員攜《鄉村振興促進法》《土地管理法》走進田間巷陌,用漫畫圖解法律,以鄉音解讀條文,用案例傳遞溫度,村民緊鎖的眉頭因權益明晰而舒展。

圖為團隊與小朋友課堂合照(供圖:鄭嘉、王衍霖)

四.舊墻上的新圖騰:47 米長卷里的振興夢

在紫金縣好義鎮,團隊成員以"鄉村振興"為創作核心,勾勒出產業興、生態美、文化濃的一幅長達47米、高1.5米的振興藍圖。創作期間,團隊成員頂烈日、冒暴雨,甚至挑燈夜戰搶補進度,只為踐行承諾。如今,這面凝聚青春誓言的墻繪已成為村民駐足流連的文化新地標,它不僅是村容村貌的美麗蝶變,更傳遞著向上向美的發展信念。

圖為團隊成員墻繪實拍圖(供圖:鄭嘉、王衍霖)

本次活動中,奇果創科團隊充分發揮專業優勢,以“科技+人文”雙輪驅動模式,探索出一條高校資源下沉與地方需求精準對接的有效路徑。其成果表明:鄉村振興需立足產業實際引入創新要素,同時重視文化軟實力建設。青年學子在服務基層中既能貢獻智慧,也能錘煉本領、深化社會責任感。未來,團隊將持續跟蹤好義鎮發展需求,推動校地合作長效化,為鄉村振興事業書寫更鮮活的青春注腳。

圖為團隊大合照(供圖:鄭嘉、王衍霖)

供稿:黃弘毅、陳楚泰、陳櫪鑫、吳顯禮、黃彬峰、李靜雯、何清清、黃詩茵、吳子瑩、劉雨蝶、蔡婷婷、卓靜純、連丹丹、黃宇婷、溫琦、蕭楷鴻

供圖:王衍霖、鄭嘉

實踐總結推薦

- 在深圳的72小時,我們觸摸到了未來的形狀!

- 2025-08-12

- 李莊村:基礎設施完善背后的鄉村振興挑戰與機遇

- 2025-08-12

- 徽韻岐黃共潮生—記新安書院歙縣研學之旅

- 本文記錄了作者跟隨安徽中醫藥大學新安書院歙縣研學之旅。旅程中,作者先后探訪鄭氏喉科,感受鄭公望先生的醫術醫德;拜訪黃氏婦

- 2025-08-12

- 以竹為筆賦能鄉村更新,用青年實踐書寫振興答卷——浙江農林大學風景園林與建筑學院服務“鄉村振

- 浙江農林大學風景園林與建筑學院服務“鄉村振興”暑期實踐團赴浙江省湖州市安吉縣景溪村開展為期3日的暑期社會實踐活動。實踐團隊

- 2025-08-12

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺