多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

智行千里探科創 青春筑夢踐初心 ——北方工業大學“智行千里 AI筑夢”社會實踐團赴長三角開展學習實踐紀實

- 發布時間:2025-08-10 閱讀:

- 來源:趙柏翔

“人工智能是年輕的事業,也是年輕人的事業”。為深入學習貫徹黨的二十大精神,聚焦“科教強國,工大何為?人工智能何為?新時代青年何為?”的時代課題,落實立德樹人根本任務,推進“三全育人”工作方案,提高大學生社會實踐內涵和質量,提升實踐育人的科學化水平,北方工業大學人工智能與計算機學院于7月中下旬組織開展“智行千里—AI筑夢”專項暑期社會實踐。人工智能學院院長王彥平教授擔任指導教師,帶領師生團隊赴長三角地區,循著科技創新與紅色足跡,先后走進北京、上海、蘇州、杭州等地的高新科技企業、產業園區及紅色教育基地,通過實地走訪和深入調研,深化實踐教學與課堂教學的融合,引導學生在產學研深度互動中探尋技術創新路徑,在紅色基因傳承中厚植興工報國情懷,在豐富的社會實踐中鍛煉能力、增長才干,開展了一堂生動的“行走的大思政課”。

2025年7月,以“年輕·融合·未來”為主題的北京人工智能產業創新發展人才論壇在清華大學舉行,實踐團應邀參會,指導教師王彥平教授作為嘉賓參與對話討論。王彥平教授深入剖析了當前全球人工智能發展的前沿趨勢與競爭格局,強調了核心關鍵技術自主可控的極端重要性。他指出,人工智能正深刻重塑產業形態和社會生活,青年人才是把握這一歷史機遇、實現科技自立自強的生力軍。王教授分享了他帶領團隊在人工智能關鍵領域多年深耕的實踐經驗和突破性進展,其部分成果的技術指標已達到國際領先水平,為我國在人工智能核心領域的自主安全發展構筑了堅實根基,引起了與會者的強烈共鳴。

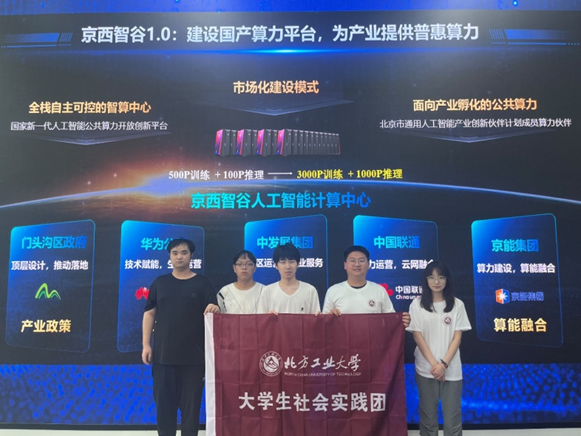

隨后,團隊赴北京市重點打造的人工智能產業集聚區“京西智谷”,由領域專家系統講授以大模型開發為核心的前沿技術體系,結合工業互聯網架構解析AI在電力能源優化等場景的解決方案,并深度闡釋量子密鑰分發技術原理及“無條件安全”通信網絡的構建邏輯,展現AI與量子科技賦能產業升級的潛力。王彥平教授總結指出,此次活動不僅讓團隊系統掌握技術原理與發展脈絡,更初步構建“從0到1”的基礎研究思維和“從1到N”的產業應用視野,深化對科技創新與產業融合的系統性理解。實踐團成員李嘉言表示,專家對大模型工程化路徑及自主創新的解讀使其深刻認識到“掌握核心科技關乎國家命脈”,堅定了將個人理想融入科技強國的使命擔當。

最后,團隊赴蘇州工業園區展廳開展ESG專項研學,系統構建人工智能發展認知體系,通過《窗口》《合作》《圓融》《飛翔》四座時代雕塑解碼園區規劃治理精髓——從借鑒新加坡經驗的初期探索到“世界一流科技園區”的進階路徑,結合“2+4+1”現代產業體系數據分析探究科研產業融合機制,并立足“水田洼地”向“雙湖金融城”的轉型案例剖析產城生態平衡智慧。王彥平教授于清華人工智能論壇強調“核心技術自主可控是AI發展生命線”的論斷,為團隊貫通“京西智谷技術原理-蘇州園區治理經驗-清華論壇戰略視野”三重認知提供思想錨點,筑牢“基礎研究-產業適配-安全發展”的實踐根基。

此次理論學習讓團隊成員深切認識到,人工智能的年輕事業終將由青年擔當。帶著蘇州園區的規劃智慧、京西智谷的安全技術、清華論壇的自主理念,團隊將奔赴京內外等地的高新科技企業,把知識寫在車間里、融入技術中。工大青年們用實踐解答時代課題,以實干扛起年輕事業的重任,為新質生產力發展貢獻智慧與力量。

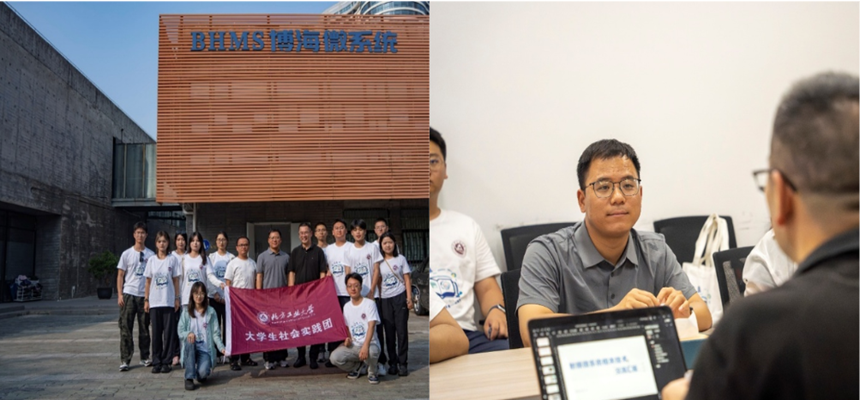

隨后團隊走進蘇州博海創業微系統有限公司,與企業專家圍繞微系統集成、射頻技術展開深度交流。從“單點定位與協同定位技術路徑”的解析,到“微系統是力學、熱學、電子學跨學科平衡”的闡釋,理論與實踐的碰撞讓成員們對“技術落地需扎根產業需求”有了直觀認知。團隊還分享了“挑戰杯”北京市特等獎項目“抗量子身份認證系統”,在與企業專家的探討中,為項目優化明晰了務實方向。

在飛生(上海)電子科技TPV智慧商顯體驗中心,團隊近距離體驗120英寸8K液晶拼接屏、動態調光技術、數字孿生技術等前沿成果,了解到人工智能技術已在工業自動化、產業數字化、教育智能化領域得到廣泛應用,深入探討“顯示技術賦能智慧城市”、“AI與硬件協同創新”等話題,深刻理解“技術驅動發展”的底層邏輯。

團隊還走進上海米哈游網絡科技股份有限公司,沉浸式探訪這家以“技術宅拯救世界”為理念的數字創意企業。“TECHOTAKUSSAVETHEWORLD”的標語醒目亮眼,從《崩壞學園》到《原神》的IP宇宙構建歷程、全球首款120英寸8K游戲渲染屏的視覺震撼、“米游社”社區的用戶生態運營,讓成員們直觀感受到技術與文化的深度融合,深刻體會到“代碼編織世界,創意連接心靈”的產業邏輯。

在上海“模速空間”大模型創新生態社區,團隊親身體驗了多種前沿技術:佩戴智能眼鏡感受實時翻譯與信息獲取功能,觀看無人機展示其在物流、巡檢領域的應用潛力,并與AI象棋系統進行對弈互動。在鋼琴體驗區,團隊成員趙柏翔通過觸鍵體驗了AI鋼琴精準還原的真實手感和多樣音色,“AI技術打破了藝術的門檻,讓每個人都能輕松感受創造的樂趣,這正是科技賦能生活的生動體現!”他興奮地表示。這些沉浸式互動讓團隊成員直觀了解了人工智能技術在日常生活中的具體應用場景和創新形態。

在杭州電目創新科技有限公司——以“感知毫厘惠及萬里”為使命的毫米波雷達企業,實踐團實地探訪生產車間,完整觸摸雷達感知技術從“實驗室構想”到“產業落地”的全過程。參與微型智能雷達的設計生產,親手觸發人工智能核心部件芯片燒錄成功的綠色信號燈,深刻體會“軟件賦予硬件靈魂”的實踐意義。通過精密感知設備的制造實踐,學生深刻領悟“解決真問題的技術才具價值”的產業邏輯,體會“感知毫厘惠及萬里”企業使命背后的創新追求。

在習總書記曾親身體驗并給予指導的上海“模速空間”AI黑科技體驗區,成員佩戴同款智能眼鏡重溫囑托,于領袖駐足處立下“立報國志、強國之能”的誓言,“我們要立報國之志,增強國之能,跑好歷史的接力棒。”團隊成員王天與在駐足總書記與青年創客暢談的沙龍區時,感悟尤為深刻。于蘇州工業園區,成員通過主題展廳感悟其從“水田洼地”到“創新高地”的蝶變偉力,深刻領會總書記考察蘇州工業園區時的重要講話精神,深化對高質量發展根本遵循的理解。這是一次深刻的思想洗禮,將總書記的期許與青年科技報國的擔當緊密相連,道出了守護國家技術命脈的使命所在。

走近時代親歷者,走進歷史往事中。團隊隨后赴中共一大會址、蘇州烈士陵園、抗日戰爭勝利浙江受降紀念館等地,每到一處,都是一次生動的主題黨日活動,是一次深刻的精神洗禮,重溫黨的光輝歷程,汲取前行的力量。

在中共一大會址,成員們通過珍貴史料回溯建黨偉業,在馬克思主義文獻典藏展中溯源思想脈絡,在復原的石庫門會址中體悟百年前青年先驅的創新擔當。在蘇州烈士陵園和杭州抗日戰爭勝利浙江受降紀念館,成員們凝視記錄民族苦難與抗爭的實物史料,尤其關注戰時簡陋的通信設備。這些設備所代表的技術受制于人的歷史困境,與所行所見的高新技術形成了跨越80年時空的強烈呼應。成員們深切體悟“落后就要挨打”的歷史警示,深刻認識科技自立自強對民族復興的重要性。通過高唱國歌、敬獻花圈、重溫入黨誓詞等莊嚴儀式,在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際,團隊全體成員重溫那段烽火歲月,更加深刻地感悟到革命先輩們不畏強暴、血戰到底的英雄氣概和視死如歸、寧死不屈的民族氣節,深刻認識到抗戰勝利的偉大歷史意義和世界意義。團隊成員趙柏翔在留言冊上寫下“科技報國承遺志,智能筑夢慰英魂”,不僅是對歷史與現實的深刻洞察,更道出了新時代科技工作者肩負的歷史擔當。

團隊將長三角前沿技術調研與紅色教育成果深度轉化,面向北京清華大學附屬中學青少年開展生動AI科普。通過程序設計、通用技術課程啟蒙數字思維與算法邏輯,闡釋“掌握核心科技”的時代意義。同時,團隊還創新性地將杭州電目創新科技有限公司車間探訪轉化為《智能雷達制造實錄》直播公開課,將雷達設計、測試等硬核知識直觀呈現,持續1.5小時、近2000次點贊、108音浪打賞與數百條專業彈幕熱評,架起科技與大眾的認知橋梁,印證了科技科普的破圈能量,生動演繹了“解決真問題的技術,才是有溫度的技術”的落地價值。雙線并進的啟蒙行動精準對接青少年素養培育,以“挑戰杯”產業落地案例激勵科技報國之志,將企業實踐與抗戰精神體悟轉化為科普資源,實現了“產學研教”閉環育人,為人工智能人才培育播撒火種,生動踐行了知行合一、賡續薪火的時代使命。

文創承載精神密碼。團隊以“科技報國”為核心理念,精心設計系列文創產品,將技術成果與家國情懷凝練為可觸可感的視覺符號。團隊Logo巧妙融合“挑戰杯”特等獎項目標識、長三角實踐地標與和平鴿等元素,彰顯“知識為基、AI驅動、紅色鑄魂”精神。智行算著杯、守護熊、經緯包及團服等載體,將校史印記、量子安全、算法符號等抽象使命融入日常器物。這些文創,成為傳遞工大青年科技理想與報國擔當的“無聲信使”。團隊將它們精心準備,作為飽含心意的“科普禮物”,免費贈予此行探訪的企業伙伴以及宣講中遇到的青少年們,讓科技情懷在傳遞中延續。

團隊還深度融入首都治理前沿,依托學校北京城市治理研究基地,團隊核心成員赴北京市政務服務和數據管理局開展專項調研。雙方圍繞“接訴即辦”深化改革、智慧城市建設與政務大數據治理等核心議題進行深入交流。此次調研的核心成果展示是團隊負責人崔又文及其核心成員的北京市“挑戰杯”特等獎項目,該項目憑借首創聯邦學習框架破解數據孤島、自主研發聲學情感識別模型優化響應、融合知識圖譜提升決策精準度等三大技術創新,直擊政務服務痛點,已申請多項專利及軟著。政務部門高度認可其破解跨部門協同低效、訴求響應滯后等問題的實用價值,雙方一致同意將其納入后續合作試點。此次調研以學生創新成果為關鍵紐帶,加速了前沿AI技術向城市治理效能的轉化,為構建政產學研用深度融合的長效機制奠定了堅實基礎。

項目能級的躍升,深深植根于長三角的前沿實踐。團隊深入京內外領軍企業,在工業互聯網設備認證、毫米波雷達數據安全等新質生產力核心場景開展實地測試,成功驗證了系統在真實產業環境中的高可靠性與強抗量子性能,為技術迭代積累了關鍵實證數據。項目負責人崔又文表示,團隊將帶著產業一線對量子安全升級的迫切需求征戰國賽,以硬核技術守護國家數字基礎設施安全,為筑牢新質生產力發展底座貢獻工大青年的智慧與方案。

團隊還將前沿調研成果與“挑戰杯”特等獎積極融入首都創新生態,得到了地方認可。作為校地合作的重要成果,團隊核心成員受邀參加石景山區“青春筑夢石景山·創新引領新未來”青年人才創新創業發展大會,見證“石景山區青年人才創新創業基地一期”及“首批高校實習實踐基地”揭牌儀式。該基地以“政策扶持+空間保障+服務配套+生態培育”全鏈條體系為特色,標志著實踐團探索的“前沿技術-企業需求-政策支持-人才孵化”協同路徑正式落地,為青年學子踐行科教興國使命、服務首都高質量發展搭建了堅實的政產學研融合平臺。

團隊以青春之智勇攀科技高峰,將人工智能等前沿成果從實驗室推向國賽舞臺與產業一線,在真實場景中淬煉硬核技術、響應領袖“人工智能是年輕的事業,也是年輕人的事業”囑托,并通過石景山青年人才基地揭牌構建“技術-需求-政策-人才”協同生態,生動詮釋了工大青年在“年輕的人工智能事業”中“把論文寫在祖國大地上”的報國擔當。

行走中成長,實踐中筑夢。實踐團用腳步丈量祖國大地,行程覆蓋4座城市、近20個實踐點,將書本理論與社會實踐相結合,在科技創新一線深化了對“技術落地”的認知,在紅色教育基地筑牢了“科技報國”的信念,讀懂了“創新”的溫度與“擔當”的重量。北方工業大學“智行千里—AI筑夢”社會實踐團將號召帶領更多新時代青年深耕科技沃土,在服務國家科技自立自強的征程中,持續貢獻工大青年的智慧與力量,讓青春綻放出更加絢麗的光彩。

理論筑基——深學細悟錨定AI航向

人工智能的新技術不斷突破、新業態持續涌現、新應用加快拓展,已成為新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量。北方工業大學順應時代發展,成立人工智能學院,對人工智能技術進行深度探討,向“新”而行,以“智”致遠,是時代發展的需要,也是學院師生的使命所在。2025年7月,以“年輕·融合·未來”為主題的北京人工智能產業創新發展人才論壇在清華大學舉行,實踐團應邀參會,指導教師王彥平教授作為嘉賓參與對話討論。王彥平教授深入剖析了當前全球人工智能發展的前沿趨勢與競爭格局,強調了核心關鍵技術自主可控的極端重要性。他指出,人工智能正深刻重塑產業形態和社會生活,青年人才是把握這一歷史機遇、實現科技自立自強的生力軍。王教授分享了他帶領團隊在人工智能關鍵領域多年深耕的實踐經驗和突破性進展,其部分成果的技術指標已達到國際領先水平,為我國在人工智能核心領域的自主安全發展構筑了堅實根基,引起了與會者的強烈共鳴。

隨后,團隊赴北京市重點打造的人工智能產業集聚區“京西智谷”,由領域專家系統講授以大模型開發為核心的前沿技術體系,結合工業互聯網架構解析AI在電力能源優化等場景的解決方案,并深度闡釋量子密鑰分發技術原理及“無條件安全”通信網絡的構建邏輯,展現AI與量子科技賦能產業升級的潛力。王彥平教授總結指出,此次活動不僅讓團隊系統掌握技術原理與發展脈絡,更初步構建“從0到1”的基礎研究思維和“從1到N”的產業應用視野,深化對科技創新與產業融合的系統性理解。實踐團成員李嘉言表示,專家對大模型工程化路徑及自主創新的解讀使其深刻認識到“掌握核心科技關乎國家命脈”,堅定了將個人理想融入科技強國的使命擔當。

最后,團隊赴蘇州工業園區展廳開展ESG專項研學,系統構建人工智能發展認知體系,通過《窗口》《合作》《圓融》《飛翔》四座時代雕塑解碼園區規劃治理精髓——從借鑒新加坡經驗的初期探索到“世界一流科技園區”的進階路徑,結合“2+4+1”現代產業體系數據分析探究科研產業融合機制,并立足“水田洼地”向“雙湖金融城”的轉型案例剖析產城生態平衡智慧。王彥平教授于清華人工智能論壇強調“核心技術自主可控是AI發展生命線”的論斷,為團隊貫通“京西智谷技術原理-蘇州園區治理經驗-清華論壇戰略視野”三重認知提供思想錨點,筑牢“基礎研究-產業適配-安全發展”的實踐根基。

此次理論學習讓團隊成員深切認識到,人工智能的年輕事業終將由青年擔當。帶著蘇州園區的規劃智慧、京西智谷的安全技術、清華論壇的自主理念,團隊將奔赴京內外等地的高新科技企業,把知識寫在車間里、融入技術中。工大青年們用實踐解答時代課題,以實干扛起年輕事業的重任,為新質生產力發展貢獻智慧與力量。

產業攻堅——前沿淬煉技術破壁真知

實踐團首站走訪國家專精特新企業——北京圖力普聯科技有限公司,深入調研硬件技術創新如何服務國家戰略。技術總監王陶演示工業級硬件開發全流程,展現基礎理論向產業轉化的路徑;創始人郭江峰以24年創業經歷強調“十年磨一劍”的工匠精神對攻克“卡脖子”技術的關鍵作用,并以“無銷售團隊服務300+客戶”實例印證核心技術價值。團隊參觀可靠性測試與射頻實驗室,從精密設備中深化“核心技術必須自主可控”認知,獲贈定制PCB尺體悟精益求精理念。校企雙方共探產教融合機制,共育政治堅定、能力突出的工程師人才。

隨后團隊走進蘇州博海創業微系統有限公司,與企業專家圍繞微系統集成、射頻技術展開深度交流。從“單點定位與協同定位技術路徑”的解析,到“微系統是力學、熱學、電子學跨學科平衡”的闡釋,理論與實踐的碰撞讓成員們對“技術落地需扎根產業需求”有了直觀認知。團隊還分享了“挑戰杯”北京市特等獎項目“抗量子身份認證系統”,在與企業專家的探討中,為項目優化明晰了務實方向。

在飛生(上海)電子科技TPV智慧商顯體驗中心,團隊近距離體驗120英寸8K液晶拼接屏、動態調光技術、數字孿生技術等前沿成果,了解到人工智能技術已在工業自動化、產業數字化、教育智能化領域得到廣泛應用,深入探討“顯示技術賦能智慧城市”、“AI與硬件協同創新”等話題,深刻理解“技術驅動發展”的底層邏輯。

團隊還走進上海米哈游網絡科技股份有限公司,沉浸式探訪這家以“技術宅拯救世界”為理念的數字創意企業。“TECHOTAKUSSAVETHEWORLD”的標語醒目亮眼,從《崩壞學園》到《原神》的IP宇宙構建歷程、全球首款120英寸8K游戲渲染屏的視覺震撼、“米游社”社區的用戶生態運營,讓成員們直觀感受到技術與文化的深度融合,深刻體會到“代碼編織世界,創意連接心靈”的產業邏輯。

在上海“模速空間”大模型創新生態社區,團隊親身體驗了多種前沿技術:佩戴智能眼鏡感受實時翻譯與信息獲取功能,觀看無人機展示其在物流、巡檢領域的應用潛力,并與AI象棋系統進行對弈互動。在鋼琴體驗區,團隊成員趙柏翔通過觸鍵體驗了AI鋼琴精準還原的真實手感和多樣音色,“AI技術打破了藝術的門檻,讓每個人都能輕松感受創造的樂趣,這正是科技賦能生活的生動體現!”他興奮地表示。這些沉浸式互動讓團隊成員直觀了解了人工智能技術在日常生活中的具體應用場景和創新形態。

在杭州電目創新科技有限公司——以“感知毫厘惠及萬里”為使命的毫米波雷達企業,實踐團實地探訪生產車間,完整觸摸雷達感知技術從“實驗室構想”到“產業落地”的全過程。參與微型智能雷達的設計生產,親手觸發人工智能核心部件芯片燒錄成功的綠色信號燈,深刻體會“軟件賦予硬件靈魂”的實踐意義。通過精密感知設備的制造實踐,學生深刻領悟“解決真問題的技術才具價值”的產業邏輯,體會“感知毫厘惠及萬里”企業使命背后的創新追求。

追尋足跡——熔鑄紅魂踐行領袖囑托

學講話、尋足跡,悟思想、育新人。實踐團追隨習近平總書記考察足跡走進上海“模速空間”大模型創新生態社區、蘇州工業園區等地,學習總書記考察調研時的重要講話精神,深刻感悟偉大思想萌發孕育的發展過程,深刻感悟其超越時空的真理性和價值性,汲取奮進的力量。

在習總書記曾親身體驗并給予指導的上海“模速空間”AI黑科技體驗區,成員佩戴同款智能眼鏡重溫囑托,于領袖駐足處立下“立報國志、強國之能”的誓言,“我們要立報國之志,增強國之能,跑好歷史的接力棒。”團隊成員王天與在駐足總書記與青年創客暢談的沙龍區時,感悟尤為深刻。于蘇州工業園區,成員通過主題展廳感悟其從“水田洼地”到“創新高地”的蝶變偉力,深刻領會總書記考察蘇州工業園區時的重要講話精神,深化對高質量發展根本遵循的理解。這是一次深刻的思想洗禮,將總書記的期許與青年科技報國的擔當緊密相連,道出了守護國家技術命脈的使命所在。

走近時代親歷者,走進歷史往事中。團隊隨后赴中共一大會址、蘇州烈士陵園、抗日戰爭勝利浙江受降紀念館等地,每到一處,都是一次生動的主題黨日活動,是一次深刻的精神洗禮,重溫黨的光輝歷程,汲取前行的力量。

在中共一大會址,成員們通過珍貴史料回溯建黨偉業,在馬克思主義文獻典藏展中溯源思想脈絡,在復原的石庫門會址中體悟百年前青年先驅的創新擔當。在蘇州烈士陵園和杭州抗日戰爭勝利浙江受降紀念館,成員們凝視記錄民族苦難與抗爭的實物史料,尤其關注戰時簡陋的通信設備。這些設備所代表的技術受制于人的歷史困境,與所行所見的高新技術形成了跨越80年時空的強烈呼應。成員們深切體悟“落后就要挨打”的歷史警示,深刻認識科技自立自強對民族復興的重要性。通過高唱國歌、敬獻花圈、重溫入黨誓詞等莊嚴儀式,在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際,團隊全體成員重溫那段烽火歲月,更加深刻地感悟到革命先輩們不畏強暴、血戰到底的英雄氣概和視死如歸、寧死不屈的民族氣節,深刻認識到抗戰勝利的偉大歷史意義和世界意義。團隊成員趙柏翔在留言冊上寫下“科技報國承遺志,智能筑夢慰英魂”,不僅是對歷史與現實的深刻洞察,更道出了新時代科技工作者肩負的歷史擔當。

育人轉化——知行合一賡續時代薪火

實踐團在調研與深度訪談的基礎上,總結形成了一份系統且詳實的調研報告。總結了人工智能領域人才和行業現狀及行業需求、學院人才培養成效、學院學生需求與期待,結合對高校產學研教融合方面的優秀案例的分析,提出人工智能人才培養具有高度可操作性的建設性建議。帶著這份沉甸甸的收獲與感悟,團隊于8月持續開展人工智能探索和成果運用。將科技前沿的探索、在歷史現場的思考、在產業一線的實踐,化作通俗易懂的語言和鮮活的案例,分享給更多年輕人。

團隊將長三角前沿技術調研與紅色教育成果深度轉化,面向北京清華大學附屬中學青少年開展生動AI科普。通過程序設計、通用技術課程啟蒙數字思維與算法邏輯,闡釋“掌握核心科技”的時代意義。同時,團隊還創新性地將杭州電目創新科技有限公司車間探訪轉化為《智能雷達制造實錄》直播公開課,將雷達設計、測試等硬核知識直觀呈現,持續1.5小時、近2000次點贊、108音浪打賞與數百條專業彈幕熱評,架起科技與大眾的認知橋梁,印證了科技科普的破圈能量,生動演繹了“解決真問題的技術,才是有溫度的技術”的落地價值。雙線并進的啟蒙行動精準對接青少年素養培育,以“挑戰杯”產業落地案例激勵科技報國之志,將企業實踐與抗戰精神體悟轉化為科普資源,實現了“產學研教”閉環育人,為人工智能人才培育播撒火種,生動踐行了知行合一、賡續薪火的時代使命。

文創承載精神密碼。團隊以“科技報國”為核心理念,精心設計系列文創產品,將技術成果與家國情懷凝練為可觸可感的視覺符號。團隊Logo巧妙融合“挑戰杯”特等獎項目標識、長三角實踐地標與和平鴿等元素,彰顯“知識為基、AI驅動、紅色鑄魂”精神。智行算著杯、守護熊、經緯包及團服等載體,將校史印記、量子安全、算法符號等抽象使命融入日常器物。這些文創,成為傳遞工大青年科技理想與報國擔當的“無聲信使”。團隊將它們精心準備,作為飽含心意的“科普禮物”,免費贈予此行探訪的企業伙伴以及宣講中遇到的青少年們,讓科技情懷在傳遞中延續。

團隊還深度融入首都治理前沿,依托學校北京城市治理研究基地,團隊核心成員赴北京市政務服務和數據管理局開展專項調研。雙方圍繞“接訴即辦”深化改革、智慧城市建設與政務大數據治理等核心議題進行深入交流。此次調研的核心成果展示是團隊負責人崔又文及其核心成員的北京市“挑戰杯”特等獎項目,該項目憑借首創聯邦學習框架破解數據孤島、自主研發聲學情感識別模型優化響應、融合知識圖譜提升決策精準度等三大技術創新,直擊政務服務痛點,已申請多項專利及軟著。政務部門高度認可其破解跨部門協同低效、訴求響應滯后等問題的實用價值,雙方一致同意將其納入后續合作試點。此次調研以學生創新成果為關鍵紐帶,加速了前沿AI技術向城市治理效能的轉化,為構建政產學研用深度融合的長效機制奠定了堅實基礎。

躬行致遠——把論文寫在祖國大地上

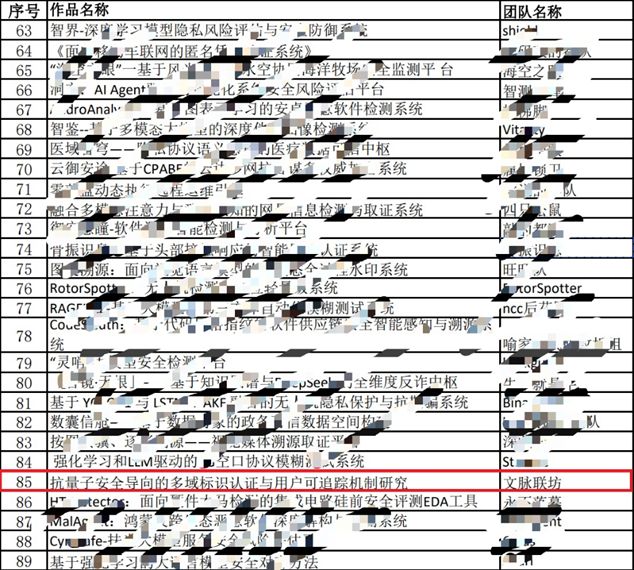

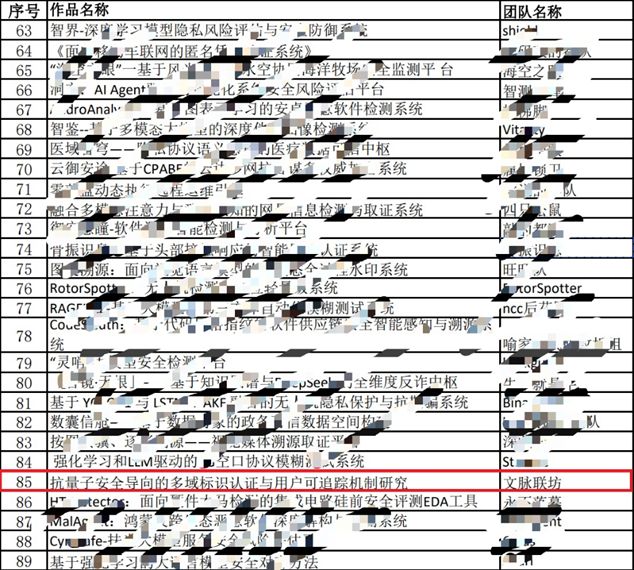

實踐團核心技術成果《抗量子安全導向的多域標識認證與用戶可追蹤機制研究》成功晉級全國大學生信息安全競賽決賽。該項目直面量子時代安全威脅,以創新的格密碼架構構建自主身份跨域認證體系,滿足NIST后量子標準并獲權威認證。此次晉級不僅是對團隊前沿密碼學原創能力的權威認可,更是其將領袖囑托內化于心、外化于行,堅定踐行“把科技命脈掌握在自己手中”的生動寫照。

項目能級的躍升,深深植根于長三角的前沿實踐。團隊深入京內外領軍企業,在工業互聯網設備認證、毫米波雷達數據安全等新質生產力核心場景開展實地測試,成功驗證了系統在真實產業環境中的高可靠性與強抗量子性能,為技術迭代積累了關鍵實證數據。項目負責人崔又文表示,團隊將帶著產業一線對量子安全升級的迫切需求征戰國賽,以硬核技術守護國家數字基礎設施安全,為筑牢新質生產力發展底座貢獻工大青年的智慧與方案。

團隊還將前沿調研成果與“挑戰杯”特等獎積極融入首都創新生態,得到了地方認可。作為校地合作的重要成果,團隊核心成員受邀參加石景山區“青春筑夢石景山·創新引領新未來”青年人才創新創業發展大會,見證“石景山區青年人才創新創業基地一期”及“首批高校實習實踐基地”揭牌儀式。該基地以“政策扶持+空間保障+服務配套+生態培育”全鏈條體系為特色,標志著實踐團探索的“前沿技術-企業需求-政策支持-人才孵化”協同路徑正式落地,為青年學子踐行科教興國使命、服務首都高質量發展搭建了堅實的政產學研融合平臺。

團隊以青春之智勇攀科技高峰,將人工智能等前沿成果從實驗室推向國賽舞臺與產業一線,在真實場景中淬煉硬核技術、響應領袖“人工智能是年輕的事業,也是年輕人的事業”囑托,并通過石景山青年人才基地揭牌構建“技術-需求-政策-人才”協同生態,生動詮釋了工大青年在“年輕的人工智能事業”中“把論文寫在祖國大地上”的報國擔當。

行走中成長,實踐中筑夢。實踐團用腳步丈量祖國大地,行程覆蓋4座城市、近20個實踐點,將書本理論與社會實踐相結合,在科技創新一線深化了對“技術落地”的認知,在紅色教育基地筑牢了“科技報國”的信念,讀懂了“創新”的溫度與“擔當”的重量。北方工業大學“智行千里—AI筑夢”社會實踐團將號召帶領更多新時代青年深耕科技沃土,在服務國家科技自立自強的征程中,持續貢獻工大青年的智慧與力量,讓青春綻放出更加絢麗的光彩。

社會實踐內容推薦

- 智行千里探科創 青春筑夢踐初心 ——北方工業大學“智行千里 AI筑夢”社會實踐團赴長三角開展學

- 北方工業大學人工智能與計算機學院于7月中下旬組織開展“智行千里—AI筑夢”專項暑期社會實踐。人工智能學院院長王彥平教授擔任指

- 2025-08-10

- 從認知到共情,讓關愛走向心靈一一武漢學院“快樂學堂”實踐小隊以體驗式課堂播撒包容種子

- 2025年7月29日湖北省婦女兒童活動中心的教室里,一場特殊的“成長課”正在溫暖上演。武漢學院赴武漢市放鷹臺社區”快樂學堂”實踐

- 2025-08-10

- 2025三下鄉 “畬鄉醫韻健康行,廈醫筑夢民族親”:觸摸民族智慧的脈動

- 近日,“畬鄉醫韻健康行,廈醫筑夢民族親”大學生暑期“三下鄉”社會實踐隊深入福安市畬族文化中心,在光影交織中探尋畬族文化的

- 2025-08-10

- 2025三下鄉 忠魂淬醫心,薪火映交融 ——廈醫臨床學子聆聽畬族英雄藍阿嫩抗戰壯舉

- 2025年7月9日夜,福建福安,細雨輕叩著雲泰假日酒店的窗欞,仿佛為一場跨越時空的精神對話低吟。廈門醫學院“畬鄉醫韻健康行,

- 2025-08-10

- 常州工學院學子送法下鄉 打通鄉鎮社區普法“最后一公里”

- 7月2日至7月16日,常州工學院人文學院“青春賦能鄉土·政策聲入萬家”普法宣講團成員回到各自家鄉,走進江蘇省昆山市高新區正陽社

- 2025-08-10

-

大學生三下鄉投稿平臺