以科技之名,守護童心與自然

- 發布時間:2025-09-20 閱讀:

- 來源:常菲兒

作為南京賽區Robotex世界機器人大賽的志愿者,我有幸參與了“兒童動物救援”主題賽項的組織與服務工作。這場融合科技教育、生態保護與兒童成長的創新賽事,以“機器人救援動物模型”為核心任務,旨在通過趣味競技激發青少年對STEM領域的興趣,同時傳遞動物保護理念。我的角色是賽場引導員與主裁判,負責協助4-8歲小選手完成機器人搭建、調試及救援任務。在現場,我見證了科技與童心碰撞出的溫暖火花。

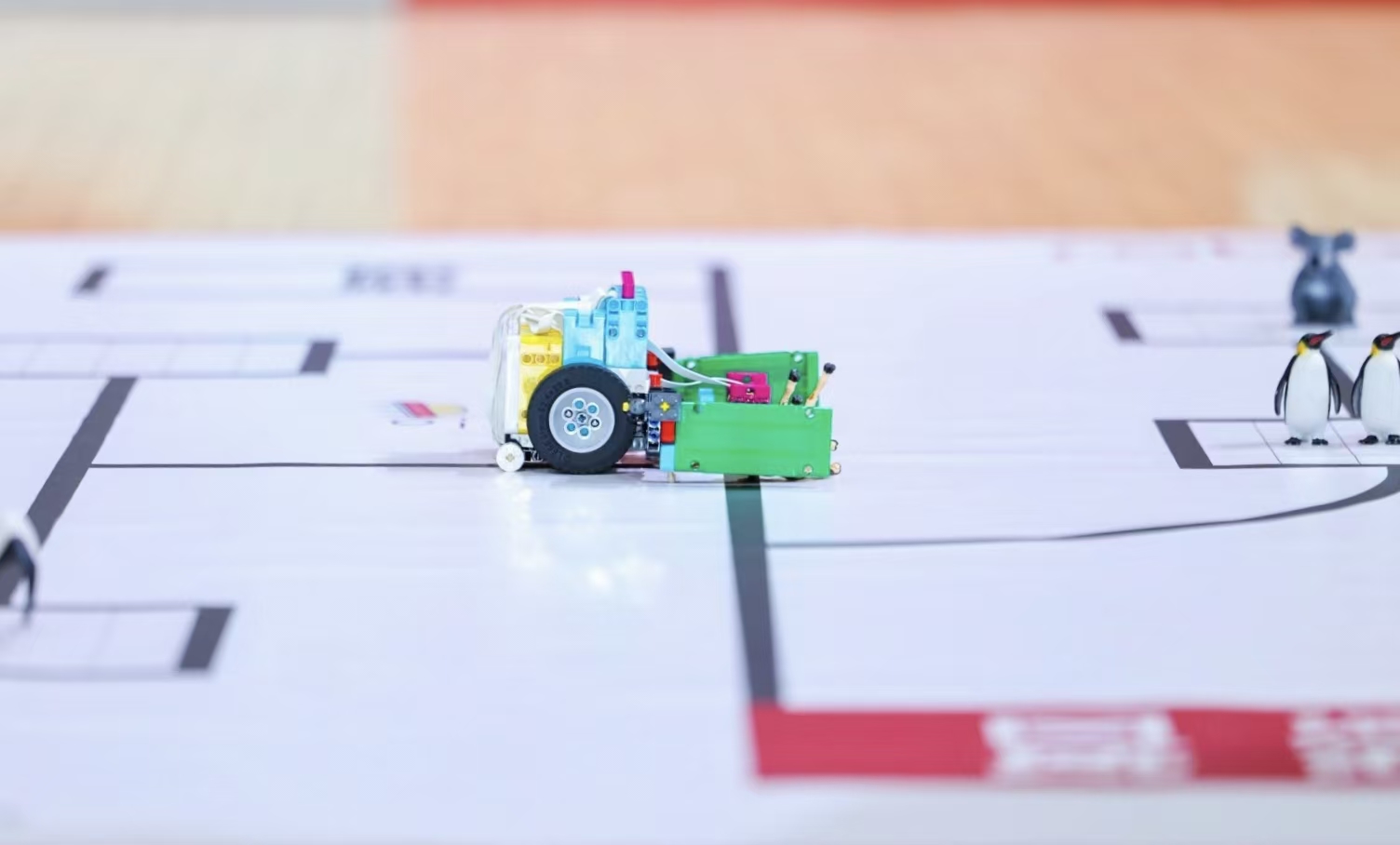

活動前,我們接受了系統培訓,學習機器人基礎操作、兒童心理溝通技巧及應急事件處理方案。賽道設計模擬了“極地冰川”(企鵝救援)、“濕地沼澤”(丹頂鶴救援)和“草原荒漠”(袋鼠救援)三大生態場景,既考驗機器人的功能性,也暗含環保教育隱喻。我參與了賽道道具的擺放與安全檢查,確保每一塊積木、每一個位置都符合兒童操作標準。

比賽現場,孩子們的天馬行空與專注執著令人動容。有的小選手因機器人失控急得抹眼淚,我蹲下身與他一起分析結構問題;有的團隊為“袋鼠模型”設計出精巧的夾取裝置,我協助他們記錄創意亮點;一個孩子用樂高搭建了可伸縮機械臂,成功“解救”被困冰川的企鵝模型。他興奮地向我展示設計圖,并解釋“企鵝的翅膀不能用力拉,所以機械臂要軟軟的”。這份對細節的關注,正是科技向善的萌芽。還有孩子拉著我的手問:“姐姐,真正的丹頂鶴是不是也像這樣需要幫助?”這一刻,我深刻意識到,這場賽事不僅是技術較量,更是一場生命教育的實踐。

比賽結束后,我們組織了“動物保護小課堂”,通過視頻和互動問答向孩子們普及瀕危物種知識。當被問到“我們能做什么”時,一個男孩舉起手中的機器人說:“我要造一個更大的,去南極救真的企鵝!”這句話讓我看到,科技教育正悄然重塑下一代對自然的責任感。

Robotex打破了傳統科技競賽的冰冷感,將生態保護融入游戲化任務中。孩子們在調試傳感器、優化機械結構的過程中,不僅學習了工程思維,更理解了“技術應服務于生命”的價值觀。這種“潤物細無聲”的教育方式,遠比說教更具力量。兩天的志愿者經歷,像一扇窗,讓我看到科技教育最美好的模樣——它不僅是代碼與齒輪的交響,更是童心與自然的和鳴。當孩子們用稚嫩的雙手操控機器人托起“瀕危動物”時,我仿佛看到了未來守護地球的希望之光。這份光,值得更多人接力傳遞。

- 尋民族文脈,建交流之橋——數理青年這樣做

- 2025-09-20

- 以科技之名,守護童心與自然

- 2025-09-20

- 蘭州理工大學學子在甘肅民勤開展“治沙護綠 青春同行”暑期社會實踐活動

- 2025-09-19

- 蘭州理工大學學子返鄉助力荒漠植綠 勇擔使命守初心

- 2025-09-19

- 墨痕未褪遷臺路,青春再續原鄉情——福建師范大學“紙路原鄉”實踐隊調研閩臺“遷臺記憶”檔案

- 2025-09-19

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺