海大“禾下守望者”實踐隊泰安行:青春科技為筆,繪就鄉村振興新圖景

- 發布時間:2025-08-26 閱讀:

- 來源:中國海洋大學“禾下守望者”實踐隊

對話新農人:在規模化農田見證科技助農實效

7月28日,實踐隊首站抵達泰安市岱岳區馬莊鎮泰安汶水良田農業發展有限公司。烈日下,連片玉米田翻涌碧浪,實踐隊成員在這里與山東省人大代表、泰安市岳洋農作物專業合作社理事長薛麗娜深入交流,探尋鄉村振興的“新農人路徑”。

小組成員抵達泰安市岱岳區馬莊鎮泰安汶水良田農業發展有限公司 王一宸供圖

小組成員抵達泰安市岱岳區馬莊鎮泰安汶水良田農業發展有限公司 王一宸供圖作為中國農業大學畢業生,薛麗娜曾放棄外企就業、考研深造、科研機構任職的機會,毅然選擇回鄉種糧創業。“我國是農業大國,沒有‘三農’的翻身,就沒有鄉村振興的成功。作為農業院校畢業生,帶領鄉親致富是責任,更是國家培養我們的初衷!”她的話語堅定有力。從業以來,尤其是當選省人大代表后,薛麗娜始終聚焦糧食生產主線,以“促農增收、興農發展”為目標,深耕農業生產一線,推動土地流轉、小麥良種培育,示范推廣農作物新品種、新技術與新農機設備,為鄉村全面振興筑牢根基。

薛麗娜為大家解答玉米小麥相關病蟲害 王一宸供圖

薛麗娜為大家解答玉米小麥相關病蟲害 王一宸供圖走進山東岱岳小麥科技小院,科研人員圍繞小麥樣本忙碌的場景讓實踐隊成員直觀感受到“科技興農”的力量:數據記錄儀測量麥粒飽滿度、千粒重,平板電腦實時記錄分析數據,展示板上近三年的監測數據清晰顯示——當地小麥平均畝產顯著提升,優質麥占比持續提高,已帶動周邊多個村莊實現增收。

科技小院工作人員采集小麥數據以供分析 王一宸供圖

科技小院工作人員采集小麥數據以供分析 王一宸供圖隨后,實踐隊隨薛麗娜深入田間地頭。薛麗娜彎腰撥開麥株,細致查看葉片與麥穗生長情況;科研人員手持專業工具,排查病蟲害跡象。實踐隊成員緊隨其后,向農戶請教病害種類、記錄癥狀特征,在實踐中學習農業知識。薛麗娜還不時與科研人員交流防治措施推廣進展,叮囑村干部及時組織農戶開展科學防治培訓,全力保障作物長勢。

薛麗娜向同學們展示黑光燈捕獲到的害蟲 王一宸供圖

薛麗娜向同學們展示黑光燈捕獲到的害蟲 王一宸供圖探訪采摘園:聚焦小規模種植主體的“成長煩惱”

7月29日,實踐隊來到泰安高新區裕凌悅果蔬采摘園。雖非草莓旺季,大棚內卻生機盎然:一壟壟草莓苗郁郁蔥蔥,綠意鋪滿棚室。園主王中琦熱情接待實踐隊,詳細介紹園區發展情況。

園主王中琦熱情接待實踐隊 王一宸供圖

園主王中琦熱情接待實踐隊 王一宸供圖

該采摘園以草莓種植為核心,其中牛奶草莓因汁水豐富、口感香甜聲名在外。為保障品質,園區采用有機種植模式——通過蜜蜂授粉、施用有機肥、生物防治病蟲害等措施,實現草莓無農藥殘留,可直接采摘食用。“我們有4畝多園地、2個草莓大棚,主打紅顏草莓、牛奶草莓,今年新引進的徽黃草莓更有特色,表皮淡紅、果肉奶白,脆甜爽口。”王中琦的介紹里滿是對作物的匠心。 隊員們認真聽取王中琦的講解 王一宸供圖

隊員們認真聽取王中琦的講解 王一宸供圖

但小規模種植的“痛點”也隨之顯現。王中琦坦言,采摘園目前仍“靠天吃飯”:風調雨順時畝產可觀,極端天氣下病蟲害易爆發,畝產常縮水三成。去年倒春寒導致棚內溫度驟降,灰霉病蔓延,給園區造成不小損失。此外,園區病蟲害防治仍以農藥為主,尚未引入智能技術。“蚜蟲啃食會留下黃褐色斑點,梅雨季棚內濕度高時,白粉病、炭疽病也容易爆發,只能靠農藥控制。”他算了一筆賬,一桶藥僅能噴半畝地,單次防治含人工成本超300元,且頻繁用藥會導致草莓蒂部焦斑、影響品相,還存在農藥殘留風險,害蟲產生抗藥性后又需更換高價藥劑。 被害蟲啃咬過后的植株葉片 王一宸供圖

被害蟲啃咬過后的植株葉片 王一宸供圖

此前赴壽光果蔬種植基地的參觀,讓王中琦對“科技+農業”充滿向往:“那邊大棚里全是傳感器,溫濕度、土壤肥力數據實時傳輸,病蟲害剛有苗頭就能監測到,科技手段確實不一樣。”他表示,未來計劃逐步引入科技設備,“雖然初期要投入,但長遠來看,只有種出綠色安全的草莓,才能贏得市場,實現長遠發展。”

研發賦能:用定制化科技方案破解農業難題

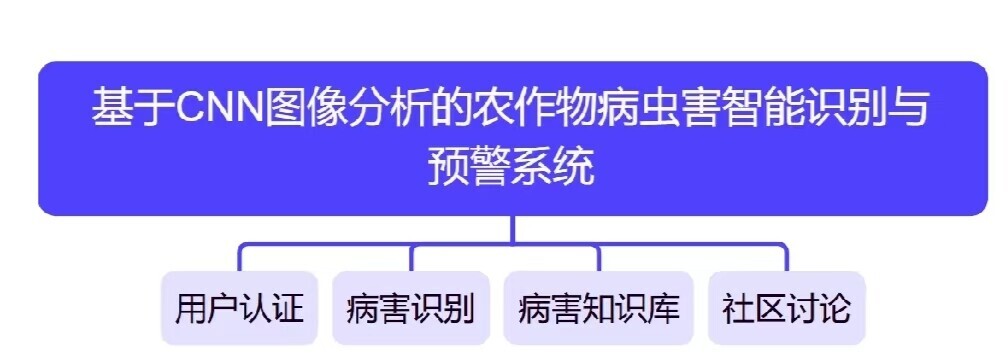

從規模化經營的汶水良田,到小巧精致的裕凌悅采摘園,兩種截然不同的農業圖景,讓實踐隊對“誰來種地、怎樣種地”的時代之問有了更深刻的思考。針對調研中發現的問題,實踐隊結合專業所長,研發出“基于CNN的農作物病蟲害識別與預警系統”小程序,為不同種植主體提供定制化解決方案。

對于汶水良田這類大型種植主體,小程序可融入現有科研監測體系:農戶發現疑似病株時,只需手機拍照上傳,系統能以86.7%的準確率快速識別病害類型,配合科研人員的專業建議,實現精準高效的田間管理;對于裕凌悅采摘園這類小規模種植園,可從“輕量級”應用起步——園主對著病葉拍照,即可知曉是否為蚜蟲危害或白粉病前兆,減少盲目用藥;后續再逐步引入簡易傳感器,構建溫濕度與病蟲害早期預警機制,讓科技慢慢“走進”小棚室。

此次泰安“三下鄉”實踐,既是海大青年將知識轉化為實踐的生動嘗試,更是科技與農業“精準對接”的有益探索。實踐隊成員表示,未來將持續聚焦鄉村振興需求,以更靈活、更實用的技術方案,為大型農田筑牢豐收根基,為小型種植園點亮發展希望,用青春智慧與科技力量,繪就現代農業的美好圖景。

- 與光同程,助力振興——西安建大光伏支架優化實踐調研

- 2025-08-26

- 暑期實踐活動——食品學子赴滁州市蘇寧廣場開展食品安全知識宣講活動

- 隨著公眾對食品安全關注度的提升,“舌尖上的安全”日益成為重要社會議題。作為新時代大學生,滁州學院生物與食品工程學院學子深

- 2025-08-26

- 蘇州工學院——走進熱土中國,青春書寫答卷

- 2025-08-26

- 陽朔調研行!南郵“郵行壯鄉”實踐團借普推之力促民族團結、助發展振興

- 2025-08-26

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺