探尋非遺之美:玉溪博物館瓦貓文化實(shí)踐之旅

- 發(fā)布時(shí)間:2025-08-26 閱讀:

- 來(lái)源:云南財(cái)經(jīng)大學(xué)物流與管理工程學(xué)院李穎

暑假,我和妹妹前往玉溪博物館,參加了以“瓦貓——屋脊上的守護(hù)神”為主題的文化實(shí)踐體驗(yàn)活動(dòng)。通過(guò)參觀展覽與動(dòng)手繪制瓦貓,我深入了解了這一極具云南特色的民俗文化遺產(chǎn),完成了一次傳統(tǒng)與現(xiàn)代交融的文化實(shí)踐。

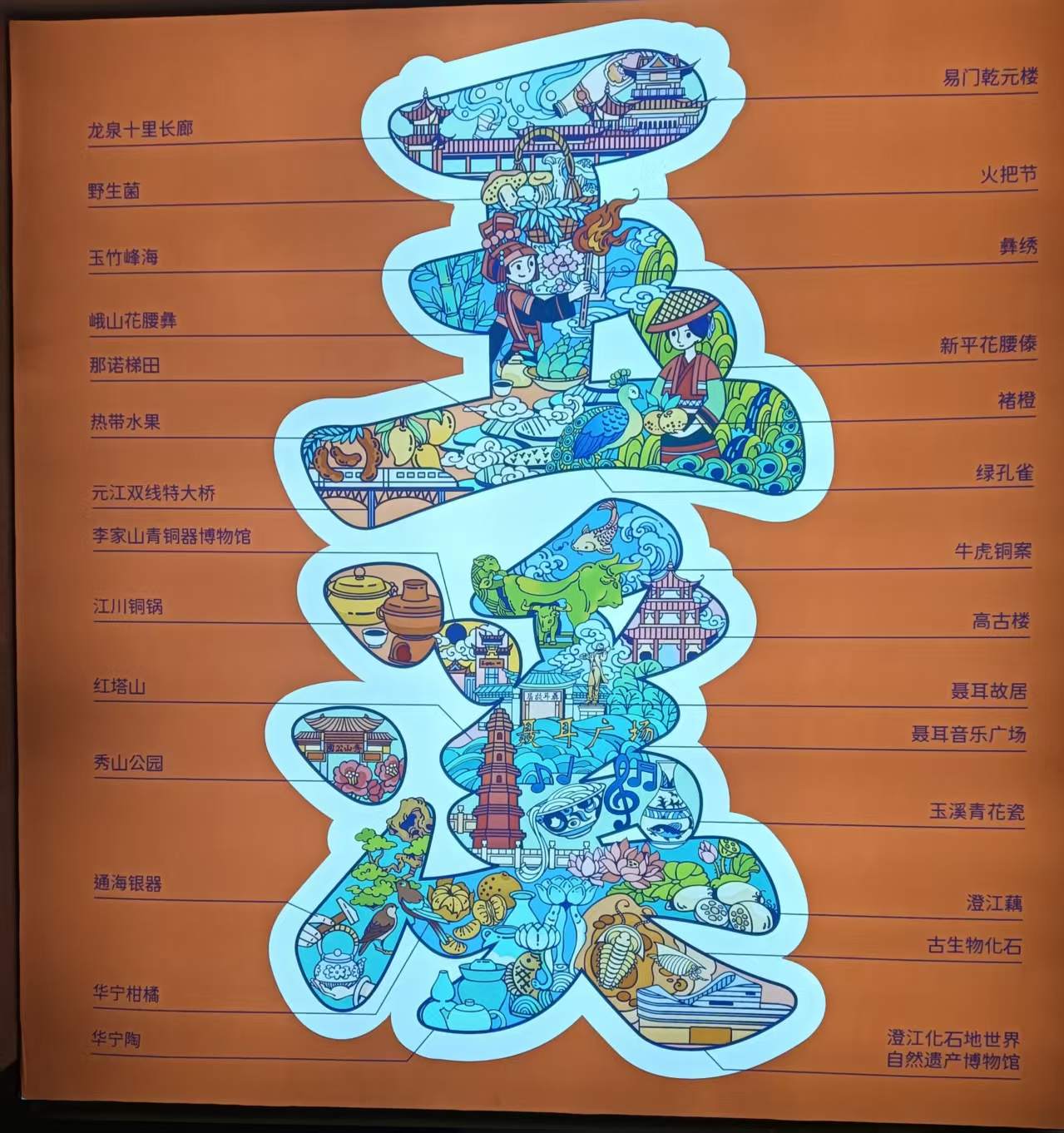

圖為玉溪特色景觀圖。李穎攝

圖為玉溪特色景觀圖。李穎攝

在博物館講解員的帶領(lǐng)下,我逐步走進(jìn)瓦貓的世界。瓦貓雖名為“貓”,實(shí)為鎮(zhèn)宅辟邪的神獸陶塑,常見(jiàn)于云南傳統(tǒng)民居的屋脊上,形態(tài)夸張、充滿張力,融合了信仰、民俗與手工藝智慧。我從不同年代、不同造型的瓦貓中,讀懂了它背后所承載的民間故事與地域精神。

圖為玉溪博物館瓦貓展品。李穎攝

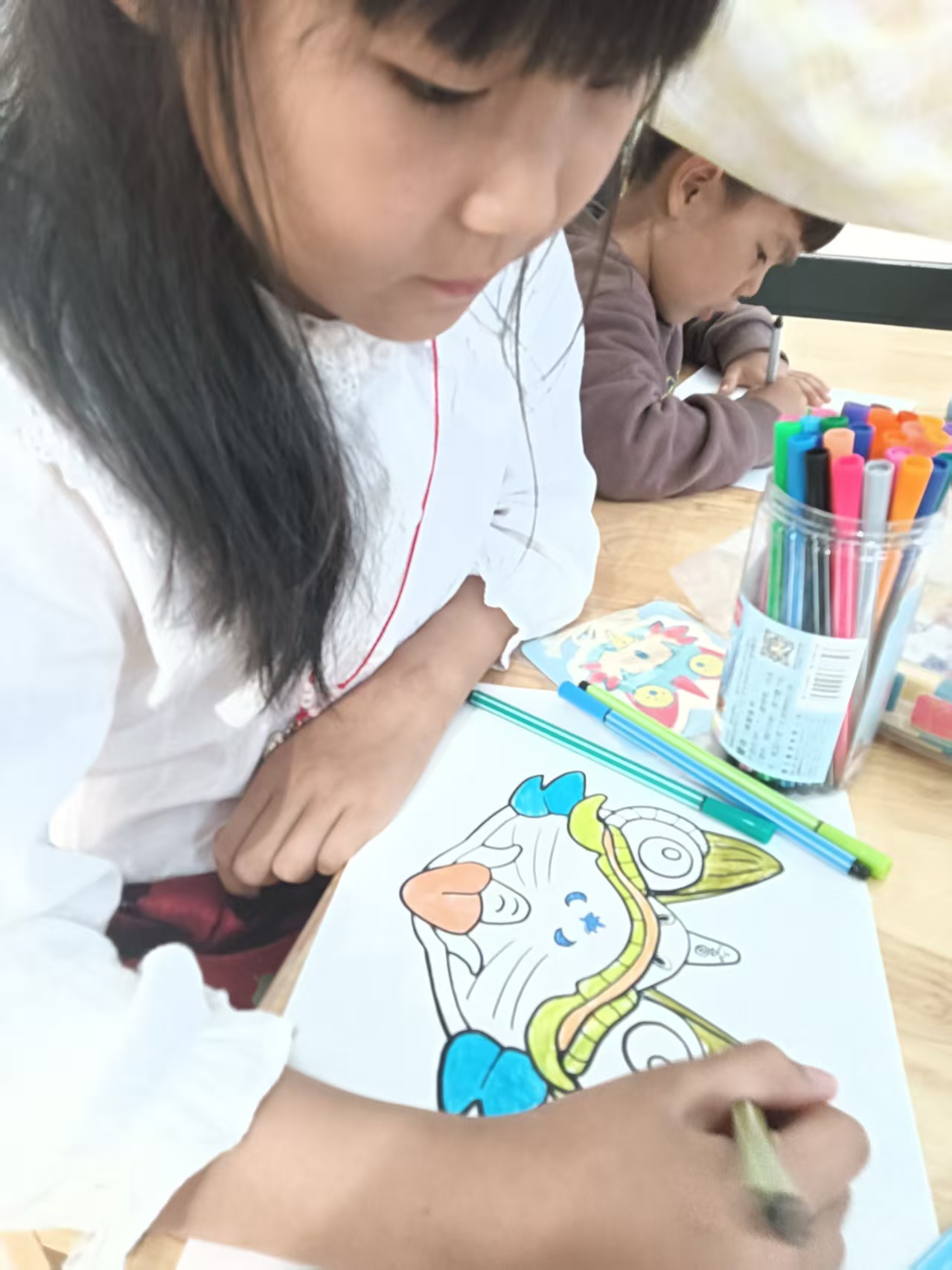

隨后,我參與了瓦貓繪制體驗(yàn)環(huán)節(jié)。在陶胚上用筆觸勾勒紋樣、敷彩上色,每一步都是對(duì)傳統(tǒng)美學(xué)的切身感知。原本素樸的陶坯,漸漸變得鮮活起來(lái)——虎形獅面、大嘴昂首,仿佛也注入了我對(duì)于“守護(hù)”這一主題的理解。這種親手實(shí)踐的經(jīng)歷,讓我體會(huì)到非遺并不遙遠(yuǎn),它可以在我們的筆尖重生、煥發(fā)新的生機(jī)。

圖為李靜怡小朋友到館體驗(yàn)瓦貓非遺活動(dòng)。李穎攝

這次活動(dòng)不僅讓我領(lǐng)略了瓦貓這一“屋頂上的藝術(shù)”獨(dú)特魅力,更讓我意識(shí)到,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)與傳承,需要更多人的看見(jiàn)和體驗(yàn)。唯有走近它、動(dòng)手實(shí)踐、講述它,傳統(tǒng)才能得以延續(xù),文脈才不會(huì)斷絕。

- 為了弘揚(yáng)紅色精神,南京審計(jì)大學(xué)“尋訪紅色基地”小隊(duì)前往紅色基地開(kāi)展社會(huì)實(shí)踐

- 暑期社會(huì)實(shí)踐感悟心得

- 2025-08-26

- 海棠格桑映同心 青春聚力助振興 ——江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院“海棠潤(rùn)格桑”實(shí)踐團(tuán)赴拉薩開(kāi)展民族團(tuán)

- 時(shí)值西藏自治區(qū)成立60周年,2025年8月10日至16日,江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院商學(xué)院“海棠潤(rùn)格桑”青春實(shí)踐團(tuán)懷揣熾熱初心與使命擔(dān)當(dāng),

- 2025-08-26

- 閱讀

- 多彩大學(xué)生網(wǎng)©版權(quán)所有 鄂ICP備2022010258號(hào)-18

-

大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺(tái)