甘肅慶陽的非物質文化遺產

“周祖舊邦,西部名城”甘肅慶陽坐落于世界上面積最大土層最深厚保存最完整的“天下黃土第一塬”——董志塬。提到慶陽,是高天厚土的悠遠韻味;是“隴東糧倉”的悠悠麥香;是南梁革命根據地的革命紅區;是子午嶺的多姿神韻……一方水土養一方人,這片深厚的黃色土地上孕育了勤勞的人民也鑄就了豐富悠久的民俗文化。其中慶陽香包、環縣道情皮影、慶陽剪紙、慶陽嗩吶以及窯洞營造技藝被列入非物質文化遺產名錄。

1、 慶陽非物質文化遺產的介紹

(1) 慶陽香包

慶陽香包是甘肅慶陽的地方傳統手工藝品,又稱為“絀絀””耍活子”。它是按照剪紙的圖樣在絲綢布料上用彩色絲線繡出各種各樣的圖案,然后縫制成不同造型,內芯填充上絲綿和香料的刺繡品。慶陽香包多以原始圖騰為主題,以歷史紋飾為主要內容,其外形簡單質樸,但不失美觀和多樣,給人一種原始的生機和蠻荒韻味。每當端午佳節,慶陽人民就會佩戴香包來祈福避禍,表現了人們對祈求福壽安康,愛情幸福以及對美好生活的憧憬與向往。

(二)環縣道情皮影

“一口道盡千古事,雙手揮舞百萬兵。” 環縣道情皮影是秦隴文化與周邊族群文化相融合,古老的道情與皮影相結合的產物。相傳產生于宋代,民間俗稱“燈影戲”、“小戲”、“老道情”。它是采取“借燈、傳影、配聲”以演故事的手段,“集中華皮影之大成,擷當地道情曲藝之精華”融民間音樂、美術和口傳文學為一體,成為當地人豐富文化生活和承擔祭祀、還愿、節慶等習俗的綜合藝術。

(三)慶陽剪紙

慶陽剪紙藝術源遠流長,是以廣大勞動婦女為創作主體的傳統民間藝術活動形式。它有前塬和山川兩種主要風格,山川剪紙造型古樸,剪法粗放,內容上沿襲了原始圖騰的紋飾圖樣,其中蘊含著中華民族早期的文化藝術符號和陰陽哲學思想;前塬剪紙講究工整對稱,線條細膩流暢,作品以歷史傳統內容和生活裝飾圖案為主,現實性較強。慶陽剪紙顯示出鮮明的藝術性、廣泛的群眾性和實用性,它反映著隴東農耕文化的人文歷史特征,在文化交流中起著紐帶作用。

(四)慶陽嗩吶

慶陽嗩吶又叫“隴東嗩吶”,是一嗩吶為主秦的民間吹打樂,距今有四百多年的歷史,它于慶陽當地的民俗活動建立起了不可分割的血肉聯系,每當娶媳嫁女、喪葬祭奠、鄉村廟會、節慶典禮等民間活動為其助興。嗩吶從明朝傳入隴東,就成為隴東人民抒發感情,吶喊生命,傳承民間樂曲的一種基本的樂器。

(五)窯洞營造技藝

窯洞營造技藝是中國農耕文化發展中軌跡性的傳統手工技藝之一,是中國北方住宿文明的源頭,也是人與自然環境爭與合的歷史見證。位于慶陽市的董志塬是世界上黃土層最厚的地方,被譽為天下黃土第一厚,為營造窯洞提供了優良的自然條件。

2、 非遺傳承現狀隨著時代的發展,人們的生活水平得到極大的改善,以及受市場經濟和現代生活方式的沖擊,原來的窯洞被大量廢棄,在農村許多窯洞因長時間無人居住而坍塌,而與窯洞民居相隨的剪紙藝術也逐漸消失,人們對剪紙的需求也逐漸減少,同時年輕人對古老的剪紙藝術缺乏興趣,這兩項非遺急需進行保護。民俗活動為慶陽嗩吶提供耕植的土壤,為慶陽嗩吶藝術提供了生存條件和發展空間,每當進行民俗活動時都會請來戲班子進行演奏。同時,一些嗩吶技藝傳承者和老藝術家嘗試與不同演奏風格進行碰撞,大膽創新吸引著許多年輕人領略慶陽嗩吶的魅力。可見當前嗩吶處在一個較好的發展環境中。慶陽市被中國民俗協會命名為“香包刺繡之鄉”,無論是在官方還是在民間,慶陽的香包民俗產業在不斷的發展,每逢端午無論是在大城市還是在小街道,隨處可見賣香包的攤位,在這個時候,香包收入已經在一些家庭中占據重要地位。

3、 對非遺文化傳承的建議(1) 增強公眾對傳統文化的認知與興趣,提高非遺的知名度和影響力。例如,讓皮影,剪紙走進校園,開設興趣課堂讓更多的學生走進了解這些非物質文化遺產,引導學生親身參與到民俗文化中去。利用網絡做好宣傳工作,加強非遺的宣傳和推廣,吸引更多年輕人為非遺傳承注入新的活力與血液。

(2) 通過數字化推廣與保護家鄉及周邊的非遺,我們可以將傳統文化與現代社會有機結合,致力于推動非遺傳統技藝的傳承與發展。借助于發達的科技水平實現非遺文化的數字保存與記錄,讓遠在千里之外的人也能近距離與非物質文化“近距離交流”。

(3) 加強政策和資金投入,增加對傳承人的補貼。對非遺和非遺傳承人進行政策和資金上的保障和支持。

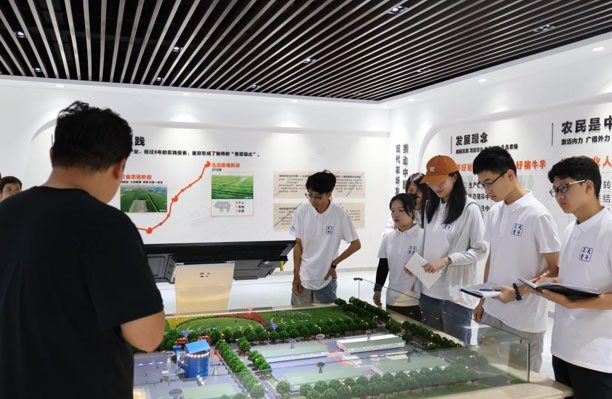

- 探尋農業現代化之路第三站——上風上水上齊河,化農化型化乾

- 目前,趙官鎮緊追浙江省步伐,通過硬化街巷胡同25.8萬平、栽種各類綠化苗木20萬余株、打造美麗庭院1064戶、實施污水一體化旱廁改造278

- 09-04

- 讓留守的花朵在陽光下綻放

- 中南大學童心護航團三下鄉關愛留守兒童

- 09-04

- 推進廢舊物資重利用,倡導綠色低碳新生活

- 建立健全完善的廢舊物資循環利用體系,對提高資源循環利用水平、提升資源安全保障能力,助力實現碳達峰、碳中和目標,促進生態文明建設

- 09-04

- 甘肅慶陽的非物質文化遺產

- “周祖舊邦,西部名城”甘肅慶陽坐落于世界上面積最大土層最深厚保存最完整的“天下黃土第一塬”—&mda

- 09-04

- SPQ 八閩尋蹤實踐小隊中期小結

- 中期總結

- 09-04

- 關愛“城市的蒲公英”

- 南航學子走入清安社區為小朋友們講授課程

- 09-04

- 推進廢舊物資重利用,倡導綠色低碳新生活 ——關于廢舊物資

- 廢舊物資循環利用體系建設是城市生活垃圾處理體系建設的重要組成部分,是實現垃圾減量化、資源化的重要手段,對促進綠色低碳發展、助力

- 09-03

- 多彩大學生網©版權所有 客服QQ:471708534

-

大學生三下鄉投稿平臺