多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

尋民族文脈之路,建線上交流之橋——數理青年這樣做

- 發布時間:2025-09-25 閱讀:

- 來源:南京工業大學數理科學學院民族文化交流民族團結實踐團

這個夏天,南京工業大學數理科學學院民族文化實踐團積極響應號召,循著習近平總書記“文化自信,是更基礎、更廣泛、更深厚的自信,是更基本、更深沉、更持久的力量”的重要論述,踏上了一場聚焦城市傳統文化的探尋之旅。團隊成員的足跡從西南的民族村寨延伸至江南的古都風韻,再到紅色的革命圣地,深入廣西、重慶、貴州、江蘇、江西等地,用心挖掘每一座城市深處的文化根脈。走進廣西,隊員們沉浸于壯族的銅鼓與山歌文化;走進重慶,成員們感受火鍋里的巴渝豪情與吊腳樓的建筑智慧;走進貴州,成員們探尋苗侗銀飾與大歌的千年傳承;在江蘇南京,成員們觸摸明城墻的滄桑與云錦的璀璨;在江蘇鎮江,隊員們見證了科技與傳統的交融;在江西井岡山,成員們體悟紅色文化的精神力量。隊員們將探尋的每一座城市的文化記憶匯聚起來,以線上交流平臺為紐帶,邀請不同民族的小朋友參與活動,讓多民族文化在碰撞中綻放光彩,讓傳統文化的魅力跨越地域,直抵人心。

城市文脈:鐫刻在時光里的文化印記

城市文脈:鐫刻在時光里的文化印記

石城疊韻藏文脈,槳聲搖夢溯千秋

南京的傳統文化沉淀在歷史遺跡與傳統技藝中。明城墻作為世界最長磚石城墻,歷經六百年風雨,城磚上的窯工印記見證著古代質量管理制度,城墻的建筑工藝融合軍事防御與美學設計,中國古代筑城技術巔峰。云錦是南京傳統絲織工藝的代表,以“妝花”技法聞名,色彩艷麗、圖案精美,曾為皇家貢品。其“挖花盤織”工藝需兩人協作,一天僅能織就數厘米,故有“寸錦寸金”之譽。如今,云錦借助數碼技術實現創新傳承,讓古老技藝在現代生活中煥發新生。

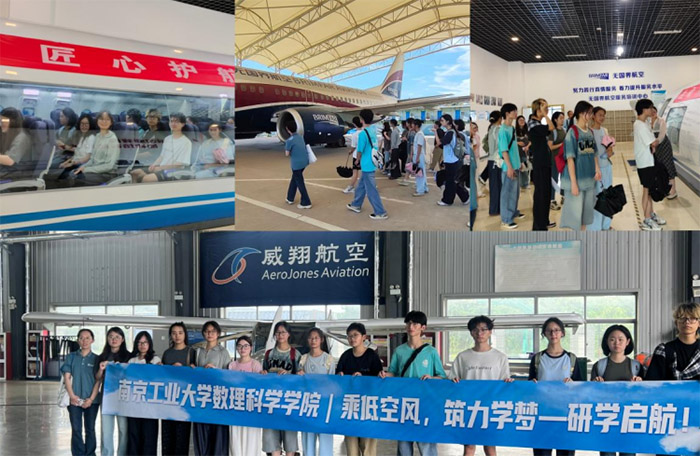

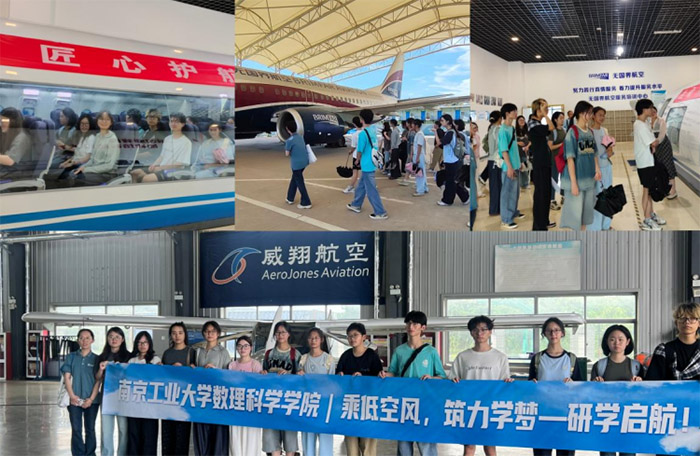

鐵翼裁云承古韻,鋼軀破曉續華章 鎮江的傳統文化,在歷史積淀與科技發展中交融。作為江南古城,鎮江有金山、焦山等名勝古跡,詩詞文化與山水景觀相得益彰,歷代文人墨客在此留下諸多傳世佳作,為這座城市增添了深厚的人文底蘊。而在航空科技領域,無人機技術與C919大飛機的研發,展現了現代科技與傳統工匠精神的呼應——如同古代工匠雕琢器物般,科研人員以精密計算打造“空中利器”,無人機對古建筑的巡查保護,更讓科技成為傳統文化傳承的助力。

鎮江的傳統文化,在歷史積淀與科技發展中交融。作為江南古城,鎮江有金山、焦山等名勝古跡,詩詞文化與山水景觀相得益彰,歷代文人墨客在此留下諸多傳世佳作,為這座城市增添了深厚的人文底蘊。而在航空科技領域,無人機技術與C919大飛機的研發,展現了現代科技與傳統工匠精神的呼應——如同古代工匠雕琢器物般,科研人員以精密計算打造“空中利器”,無人機對古建筑的巡查保護,更讓科技成為傳統文化傳承的助力。

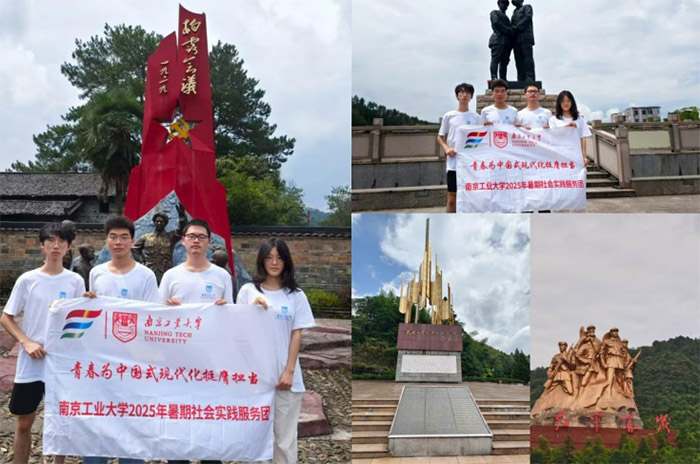

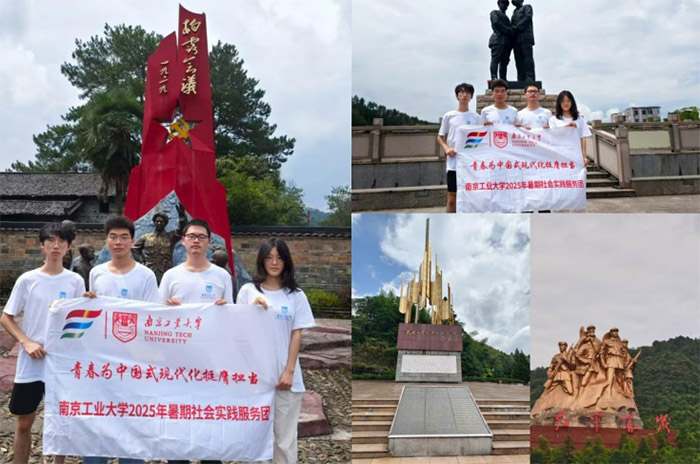

星火燃遍井岡麓,精神熔鑄民族魂

星火燃遍井岡麓,精神熔鑄民族魂

井岡山的紅色文化,是中國革命精神的源頭。茅坪八角樓的油燈、紅軍井的清泉、革命舊址的土墻,承載著“堅定信念、艱苦奮斗”的井岡山精神。這里的每一處遺跡,都是革命歷史的見證,傳遞著老一輩革命家對理想的執著與對人民的赤誠,成為代代相傳的精神財富。 銀飾映月載千緒,飛歌繞寨傳萬情

銀飾映月載千緒,飛歌繞寨傳萬情

貴州苗侗民族的傳統文化在銀飾與歌聲中閃耀。苗族銀飾工藝精湛,經熔煉、鍛造、鏨刻、鏤空等數十道工序制成,紋樣取材于神話傳說與自然萬物,蝴蝶媽媽、牛角等圖案承載著苗族歷史記憶,銀飾叮當聲既是裝飾,也是民族身份的象征。侗族大歌作為無伴奏多聲部合唱典范,歌聲純凈如天籟,涵蓋敘事歌、情歌等類型,歌詞描繪田園風光與生活場景,流露對自然與生活的熱愛。侗族鼓樓則是社群活動中心,建筑精巧無釘卻巍峨聳立,彰顯侗族建筑技藝與集體精神。

壯錦飛歌連錦繡,銅鼓傳韻續華章

廣西壯族的傳統文化在歌舞與工藝中代代相傳。銅鼓作為壯族文化的精神圖騰,承載著深厚的文化內涵與民族記憶,鼓面紋飾豐富,太陽紋象征光明與希望,蛙紋則寄托著先民對豐收的祈愿,這些圖案皆是壯族人民與自然共生的智慧結晶,在歷史長河中,鼓聲曾是部落集會、祭祀慶典的重要信號,凝聚著族人的力量,如今,它依然是民族節慶中不可或缺的元素,渾厚的聲響里回蕩著傳承千年的文化密碼。而壯錦以其絢麗的色彩與精巧的織錦工藝,成為壯族文化的另一張璀璨名片,以棉線為經、彩絲為緯,在傳統織機上編織出花鳥、龍鳳等吉祥圖案,每一寸錦緞都凝結著壯族人民的勤勞與智慧,更承載著對美好生活的向往。此外,口耳相傳的壯族山歌,曲調隨情景流轉,或抒情或敘事,盡顯壯族人民的生活智慧與豐富情感。 石階疊韻承巴韻,江浪載聲續文脈

石階疊韻承巴韻,江浪載聲續文脈

重慶的傳統文化在市井煙火與傳統技藝中彰顯獨特魅力。火鍋文化是其最鮮明的符號,以牛油為底,輔以花椒、辣椒等香料,講究“麻、辣、鮮、香”,不僅是飲食方式,更體現重慶人豪爽包容的性格,老火鍋店的炒料工藝需經數小時熬制,火候拿捏全憑經驗。吊腳樓是特有的民居建筑,依山而建,木柱懸空,既適應山地地形又通風防潮,“穿斗式”結構不用一釘一鉚卻堅固耐用,是巴渝人民與自然共生的智慧結晶。川劇變臉則以快速變幻的臉譜演繹人物情感,融合舞蹈、音樂與魔術元素,展現巴蜀文化的靈動與奇幻。 線上橋梁:讓傳統文化流動起來

線上橋梁:讓傳統文化流動起來

隊員們在完成影像材料的收集后,以江蘇南京為中心,搭建起線上交流平臺,展示各地傳統文化的窗口。來自不同地域的文化元素在此匯聚,有民族手工藝的巧思、特色飲食的韻味、傳統服飾的斑斕、紅色故事的厚重以及科技與傳統交融的新奇,共同構成一幅多彩的文化長卷。各地的小朋友們熱情地在線上分享家鄉的文化符號,有的分享民族節日活動,有的哼唱婉轉的民族歌謠,有的展示手工藝品的寓意,有的分享特色美食,還有的講述著充滿力量的紅色故事。線上交流平臺的搭建。讓文化的交流不再受地域限制,讓傳統元素在孩子們的互動中被賦予新的生命力,讓民族團結的種子悄然在幼小的心靈中扎根、發芽,茁壯成長。 暑期的此次社會實踐,隊員們以精準的視角捕捉城市傳統文化的精髓,見證了傳統技藝的傳承與創新。民族文化實踐團不僅是文化的記錄者,更是傳承的推動者,讓流淌在城市血脈中的文化基因,在新時代的土壤中持續生長。

暑期的此次社會實踐,隊員們以精準的視角捕捉城市傳統文化的精髓,見證了傳統技藝的傳承與創新。民族文化實踐團不僅是文化的記錄者,更是傳承的推動者,讓流淌在城市血脈中的文化基因,在新時代的土壤中持續生長。

作者:南京工業大學數理科學學院民族文化交流民族團結實踐團 付軒誠、李昭科、王粵旭、羅少鵬、張文責

石城疊韻藏文脈,槳聲搖夢溯千秋

南京的傳統文化沉淀在歷史遺跡與傳統技藝中。明城墻作為世界最長磚石城墻,歷經六百年風雨,城磚上的窯工印記見證著古代質量管理制度,城墻的建筑工藝融合軍事防御與美學設計,中國古代筑城技術巔峰。云錦是南京傳統絲織工藝的代表,以“妝花”技法聞名,色彩艷麗、圖案精美,曾為皇家貢品。其“挖花盤織”工藝需兩人協作,一天僅能織就數厘米,故有“寸錦寸金”之譽。如今,云錦借助數碼技術實現創新傳承,讓古老技藝在現代生活中煥發新生。

鐵翼裁云承古韻,鋼軀破曉續華章

井岡山的紅色文化,是中國革命精神的源頭。茅坪八角樓的油燈、紅軍井的清泉、革命舊址的土墻,承載著“堅定信念、艱苦奮斗”的井岡山精神。這里的每一處遺跡,都是革命歷史的見證,傳遞著老一輩革命家對理想的執著與對人民的赤誠,成為代代相傳的精神財富。

貴州苗侗民族的傳統文化在銀飾與歌聲中閃耀。苗族銀飾工藝精湛,經熔煉、鍛造、鏨刻、鏤空等數十道工序制成,紋樣取材于神話傳說與自然萬物,蝴蝶媽媽、牛角等圖案承載著苗族歷史記憶,銀飾叮當聲既是裝飾,也是民族身份的象征。侗族大歌作為無伴奏多聲部合唱典范,歌聲純凈如天籟,涵蓋敘事歌、情歌等類型,歌詞描繪田園風光與生活場景,流露對自然與生活的熱愛。侗族鼓樓則是社群活動中心,建筑精巧無釘卻巍峨聳立,彰顯侗族建筑技藝與集體精神。

壯錦飛歌連錦繡,銅鼓傳韻續華章

廣西壯族的傳統文化在歌舞與工藝中代代相傳。銅鼓作為壯族文化的精神圖騰,承載著深厚的文化內涵與民族記憶,鼓面紋飾豐富,太陽紋象征光明與希望,蛙紋則寄托著先民對豐收的祈愿,這些圖案皆是壯族人民與自然共生的智慧結晶,在歷史長河中,鼓聲曾是部落集會、祭祀慶典的重要信號,凝聚著族人的力量,如今,它依然是民族節慶中不可或缺的元素,渾厚的聲響里回蕩著傳承千年的文化密碼。而壯錦以其絢麗的色彩與精巧的織錦工藝,成為壯族文化的另一張璀璨名片,以棉線為經、彩絲為緯,在傳統織機上編織出花鳥、龍鳳等吉祥圖案,每一寸錦緞都凝結著壯族人民的勤勞與智慧,更承載著對美好生活的向往。此外,口耳相傳的壯族山歌,曲調隨情景流轉,或抒情或敘事,盡顯壯族人民的生活智慧與豐富情感。

重慶的傳統文化在市井煙火與傳統技藝中彰顯獨特魅力。火鍋文化是其最鮮明的符號,以牛油為底,輔以花椒、辣椒等香料,講究“麻、辣、鮮、香”,不僅是飲食方式,更體現重慶人豪爽包容的性格,老火鍋店的炒料工藝需經數小時熬制,火候拿捏全憑經驗。吊腳樓是特有的民居建筑,依山而建,木柱懸空,既適應山地地形又通風防潮,“穿斗式”結構不用一釘一鉚卻堅固耐用,是巴渝人民與自然共生的智慧結晶。川劇變臉則以快速變幻的臉譜演繹人物情感,融合舞蹈、音樂與魔術元素,展現巴蜀文化的靈動與奇幻。

隊員們在完成影像材料的收集后,以江蘇南京為中心,搭建起線上交流平臺,展示各地傳統文化的窗口。來自不同地域的文化元素在此匯聚,有民族手工藝的巧思、特色飲食的韻味、傳統服飾的斑斕、紅色故事的厚重以及科技與傳統交融的新奇,共同構成一幅多彩的文化長卷。各地的小朋友們熱情地在線上分享家鄉的文化符號,有的分享民族節日活動,有的哼唱婉轉的民族歌謠,有的展示手工藝品的寓意,有的分享特色美食,還有的講述著充滿力量的紅色故事。線上交流平臺的搭建。讓文化的交流不再受地域限制,讓傳統元素在孩子們的互動中被賦予新的生命力,讓民族團結的種子悄然在幼小的心靈中扎根、發芽,茁壯成長。

作者:南京工業大學數理科學學院民族文化交流民族團結實踐團 付軒誠、李昭科、王粵旭、羅少鵬、張文責

實踐報告推薦

- 尋民族文脈之路,建線上交流之橋——數理青年這樣做

- 2025-09-25

- 中國地質大學(武漢)赤脈承青團隊赴威海市毛澤東像章博物館開展暑期社會實踐活動

- 2025-09-24

- 南京財經大學 “七彩能力樹” 服務隊:多維實踐織就如皋社區青少年暑期成長網

- 2025-09-23

- 山東師范大學地理與環境學院青年學子開展“綠野仙蹤-生物多樣性”系列社會實踐調研活動

- 2025-09-22

- 關于鄉村中小學體育教育現狀改善的社會實踐報告

- 2025-09-21

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺