多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

詩韻雅句承古意,星舟探秘啟童心

- 發布時間:2025-07-24 閱讀:

- 來源:“詩韻探行,雅句傳薪”暑期社會實踐團隊

2025年7月7日15時,南京師范大學泰州學院“詩韻探行,雅句傳薪”暑期社會實踐團隊前往泰州市海陵區斜橋社區,面向社區少年兒童開展了一場中華古典詩詞文化傳承與現代航天科學知識啟蒙的實踐活動,通過詩詞品讀、剪紙實踐等環節提升兒童文化科學認知。

實踐隊員李婉婷作為本次活動的主講人,以唐代文學大家韓愈的親情家書《答從叔愈》作為開篇,引領小朋友們步入古典詩詞文化學習環節。講解并非停留于文字表層,而是引導小朋友們品味“家書值萬金”背后蘊含的深切親情與“拳拳語重心”所展現的文人品格與家風傳承。在主講人李婉婷的帶領下,小朋友們神情專注,逐字逐句跟讀詩文,稚嫩而認真的聲音在室內回蕩。隨后,活動內容轉向南宋詩人宋伯仁的詠物抒懷佳作《小孤山》。在李婉婷生動形象的誦讀下,小朋友們仿佛化身詩詞中的探索者,通過“砥柱中流”“孤峰奇崛”等意象,感受詩中所描繪的自然奇觀之美,體會詩人借此寄托的堅毅不屈的人格力量和精神境界。

實踐隊員李婉婷作為本次活動的主講人,以唐代文學大家韓愈的親情家書《答從叔愈》作為開篇,引領小朋友們步入古典詩詞文化學習環節。講解并非停留于文字表層,而是引導小朋友們品味“家書值萬金”背后蘊含的深切親情與“拳拳語重心”所展現的文人品格與家風傳承。在主講人李婉婷的帶領下,小朋友們神情專注,逐字逐句跟讀詩文,稚嫩而認真的聲音在室內回蕩。隨后,活動內容轉向南宋詩人宋伯仁的詠物抒懷佳作《小孤山》。在李婉婷生動形象的誦讀下,小朋友們仿佛化身詩詞中的探索者,通過“砥柱中流”“孤峰奇崛”等意象,感受詩中所描繪的自然奇觀之美,體會詩人借此寄托的堅毅不屈的人格力量和精神境界。

隨后,主講人李婉婷巧妙地將小朋友們的視線引向了浩瀚無垠的宇宙星空。航天知識科普環節從小朋友們熟悉的“太陽系家族”入手,用清晰的圖表和通俗的語言,系統介紹了恒星、行星、衛星等天體的基本概念及其相互關系。當小朋友們了解到太陽系的直徑超過287億公里,而人類賴以生存的地球在其中如一粒微塵時,超八成小朋友表示驚訝并舉手提問。隨著航天知識科普進一步深入,團隊成員和現場小朋友了解到更多航天知識,有載人航天“神舟”系列飛船,有探測月球和火星的“嫦娥”“天問”。李婉婷結合實物圖片、視頻資料和貼近生活的類比,她將導航衛星比作“天上的指南針”,將復雜的航天器分類知識變得直觀易懂。團隊成員還組織開展了“看圖識器”的趣味互動,讓小朋友們根據圖片辨識不同類型航天器,將被動接收的知識轉化為主動識別的能力。

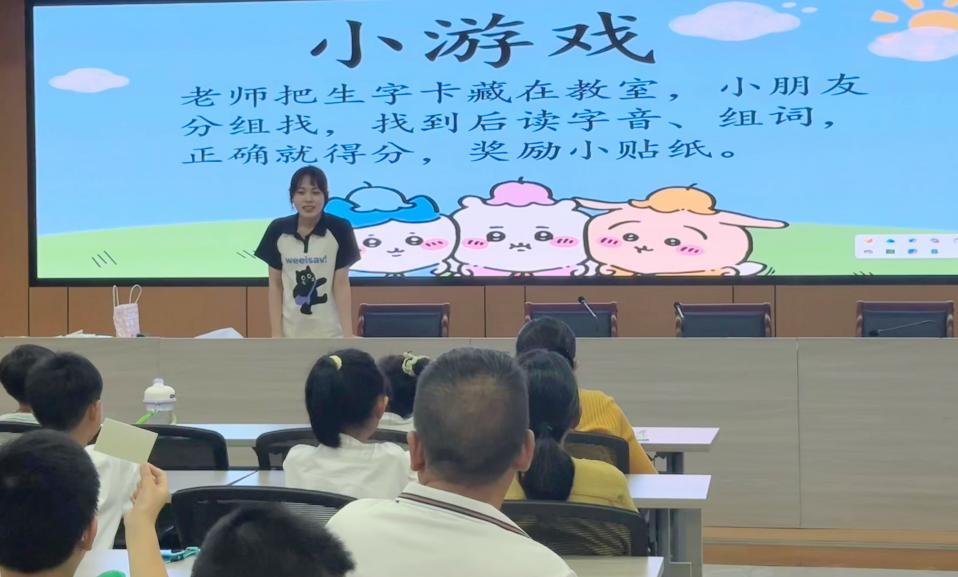

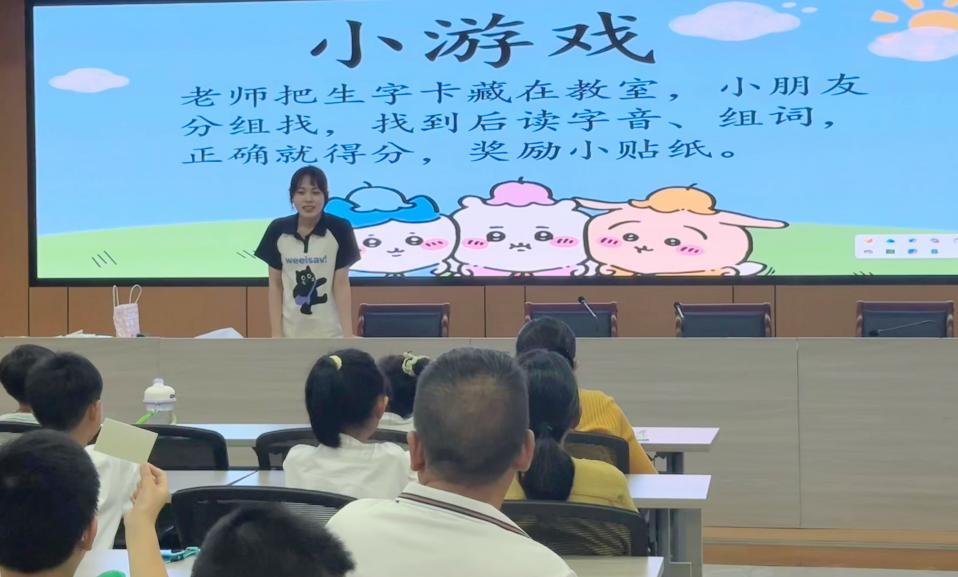

圖為李婉婷開展生字卡片識字游戲。高鑫慧供圖。

為使抽象的詩詞意境更加生動可感,加深小朋友們對字詞的理解與記憶,李婉婷特別設計了寓教于樂的互動環節“生字卡片識字競賽游戲”。色彩鮮艷的生字卡片在小朋友們手中傳遞、辨識、組合,每一次正確的拼讀和釋義都引來同伴的掌聲與鼓勵,現場氣氛熱烈。緊隨其后的是圍繞詩詞意境展開的“詩意接龍”與開放式問答討論。小朋友們踴躍發言,結合自身理解,對詩句描繪的畫面和情感進行天馬行空般的想象與個性化解讀,古詩詞不再是書本上遙遠的方塊字,而是成為了可觸摸、可參與、可共鳴的文化橋梁與情感紐帶。隨后,主講人李婉婷巧妙地將小朋友們的視線引向了浩瀚無垠的宇宙星空。航天知識科普環節從小朋友們熟悉的“太陽系家族”入手,用清晰的圖表和通俗的語言,系統介紹了恒星、行星、衛星等天體的基本概念及其相互關系。當小朋友們了解到太陽系的直徑超過287億公里,而人類賴以生存的地球在其中如一粒微塵時,超八成小朋友表示驚訝并舉手提問。隨著航天知識科普進一步深入,團隊成員和現場小朋友了解到更多航天知識,有載人航天“神舟”系列飛船,有探測月球和火星的“嫦娥”“天問”。李婉婷結合實物圖片、視頻資料和貼近生活的類比,她將導航衛星比作“天上的指南針”,將復雜的航天器分類知識變得直觀易懂。團隊成員還組織開展了“看圖識器”的趣味互動,讓小朋友們根據圖片辨識不同類型航天器,將被動接收的知識轉化為主動識別的能力。

圖為李婉婷與小朋友普及“文與航天的融合”內容。高鑫慧供圖。

活動的實踐環節聚焦于中國傳統民間藝術“剪紙”。在團隊成員的一對一指導下,小朋友們拿起紅紙和剪刀,學習折疊技巧,嘗試勾勒圖案。隨著剪刀在紙面靈巧穿梭,一幅幅蘊含對稱之美的雪花圖案、寓意吉祥的團花作品在指尖逐漸成形。古老的剪紙技藝在小朋友們充滿創造力的實踐中煥發出新的生機,實現了非遺文化的活態傳承。值得一提的是,部分小朋友嘗試將剛剛學到的航天元素融入窗花設計,一枚枚火箭造型的紅色剪紙作品被細心貼在明亮的窗玻璃上,傳統紋樣與現代科技符號交匯融合,成為活動現場一道獨特而亮麗的風景線。

圖為李婉婷指導小朋友進行剪紙。高鑫慧供圖。

活動臨近尾聲,團隊成員與小朋友們圍坐在一起進行心得交流分享。小朋友們紛紛表達這一天的收獲與喜悅,“《小孤山》里的山好堅強,像英雄一樣頂住大水!”“原來天上的星星有這么大,飛船有這么多種,真想以后坐飛船去看看!”等稚嫩的話語洋溢著對知識的渴求與探索的興奮。

圖為團隊實踐成員與小朋友合影。高鑫慧供圖。

隨著活動的圓滿落幕,小朋友們自豪地舉起手中的窗花作品,紅彤彤的剪紙映襯著一張張燦爛的笑臉,傳統文化的精神滋養與現代科技的理性光芒交融。

(記者 高鑫慧 通訊員 胡月)

實踐報告推薦

- “產教礪行·赤心筑夢”│長安大學“校企連鑄魂路·基層踐赤子心”暑期社會實踐隊啟程 參觀順豐西

- 七月盛夏,一場旨在連接校園與職場、推動畢業生高質量就業的實踐活動正在古城西安拉開序幕。

- 2025-08-14

- “健康接力,‘育’見美好”健康知識宣講團走進社區,護航中老年人健康

- 2025-08-14

- 瀘沽湖大落水村考察——摩梭文化的傳承與變遷之路

- 2025-08-14

- 智享生活,智匯新風——西北農林科技大學AI科技助力高臺鄉村振興

- 2025-08-14

- 企業實踐練真功,知行融合長才干

- 2025-08-14

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺