多彩大學(xué)生網(wǎng),大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺(tái)

江西師范大學(xué)學(xué)子暑期三下鄉(xiāng):研文承古韻,習(xí)茶傳雅香

發(fā)布時(shí)間:2025-07-08 閱讀: 一鍵復(fù)制網(wǎng)址

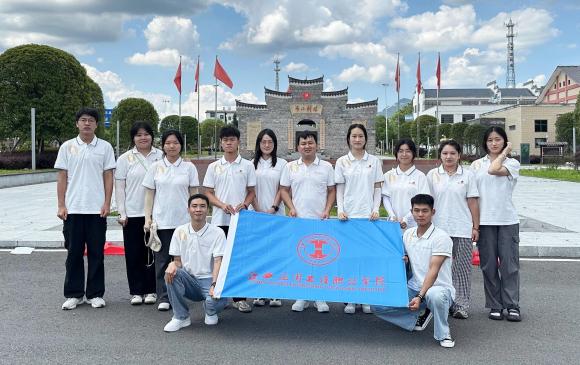

在中國傳統(tǒng)文化的絢麗星空中,于都古文作為其中一顆星辰,閃耀著獨(dú)特的光芒。它不僅承載著厚重的歷史記憶,更是中華民族智慧與情感的結(jié)晶。為積極響應(yīng)習(xí)近平總書記關(guān)于保護(hù)傳統(tǒng)文化的號(hào)召,加強(qiáng)文化遺產(chǎn)的保護(hù)與傳承,弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,江西師范大學(xué)外國語學(xué)院雩都星火實(shí)踐團(tuán)于2025年7月6日開啟了一場意義非凡的探尋之旅。他們奔赴江西省贛州市于都縣,深入挖掘于都古文這一傳統(tǒng)曲藝曲種的深厚底蘊(yùn)。

品文尋古韻,交流續(xù)雅風(fēng)

在贛南的紅土地上,流傳著一曲浸潤著客家風(fēng)情的鄉(xiāng)音 —— 那便是被譽(yù)為 “民間曲藝活化石” 的于都古文。它不僅是客家人情感的載體,更是贛南大地文化記憶的鮮活注腳。為深入探尋這門古老藝術(shù)的傳承脈絡(luò),雩都星火實(shí)踐團(tuán)踏上尋訪之旅,來到于都縣寒信村,與深耕于都古文數(shù)十載的肖南京老師展開了一場跨越時(shí)光的文化對話。

交流中,隊(duì)員們深切感受到肖老師坎坷而堅(jiān)韌的藝術(shù)人生:自幼雙目失明的他,在困頓中未曾向命運(yùn)低頭,在十八歲那年毅然拜師研習(xí)古文,從此與這門藝術(shù)結(jié)下不解之緣。數(shù)十年來,他不僅堅(jiān)守著這份熱愛,更懷揣著對客家文化的赤誠,足跡遍布贛南各地,將于都古文的韻味播撒到千家萬戶。現(xiàn)場,肖老師還向?qū)嵺`隊(duì)隊(duì)員演繹了經(jīng)典片段,其字正腔圓的唱念、飽含情感的表達(dá),讓隊(duì)員們深深沉醉于于都古文的獨(dú)特魅力之中。談及傳承現(xiàn)狀,肖老師坦言面臨收徒難的困境,但他并未停下傳承的腳步 —— 通過與縣文化館合作,將經(jīng)典曲目錄制成光盤,讓這份鄉(xiāng)音能跨越時(shí)空,為后人留存學(xué)習(xí)的印記。

雩都承擂藝,茶香融客情

擂茶,被譽(yù)為“中國茶文化的活化石之一”,由漢魏的粥茶和唐宋的點(diǎn)茶演變而來的,形成了客家“以食為藥、以茶會(huì)友”的獨(dú)特飲俗。為深入了解擂茶的歷史和制作手藝,實(shí)踐隊(duì)成員前往于都縣寒信村進(jìn)行學(xué)習(xí),與傳統(tǒng)擂茶技藝來了一場別開生面的“時(shí)光對話”。

“家家擂茶聲,戶戶茶飄香;擂茶食中寶,勝過人參湯。”非遺傳承人朱年花老師以一句古樸悠揚(yáng)的歌謠,將實(shí)踐隊(duì)引入擂茶的千年故事。她娓娓道來,三國時(shí)期村民曾用擂茶救助水土不服的士兵,“三生茶”之名由此而來,暗含“三生有幸”的美好寓意。談及工藝傳承,朱老師展示創(chuàng)新巧思:為解決傳統(tǒng)“先擂后煮”耗時(shí)久、難待客的難題,如今擂茶已改良為“先炒后擂”,既保留古法韻味,又更貼合現(xiàn)代生活節(jié)奏。紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。在老師的示范與指導(dǎo)下,實(shí)踐隊(duì)成員交叉腿坐在竹椅上,手握擂棍,于親身研磨中領(lǐng)悟擂茶“磨、搗、攪、翻”的動(dòng)作要領(lǐng)。從古老傳說到創(chuàng)新工藝,從歌謠里的文化印記到掌心研磨的溫度,于都擂茶不僅是一碗待客的飲品,更是流動(dòng)的歷史長卷。

茶韻融今意,古文煥新章

通過與非遺傳承人對話,實(shí)踐隊(duì)隊(duì)員發(fā)現(xiàn)寒信古文面臨著后繼無人的困境,根源在于內(nèi)容與現(xiàn)代生活脫節(jié)、傳承人群缺乏穩(wěn)定謀生途徑。實(shí)踐隊(duì)提出兩大破局路徑:一是深化校園傳承,構(gòu)建非遺教育體系,編寫普及讀本培育年輕群體;二是創(chuàng)新傳播模式,借助短視頻等新媒體擴(kuò)大影響力,推動(dòng)古文“破圈” 。擂茶的知名度在“非遺+文旅”的助力下與日俱增,后續(xù)仍需再接再厲,持續(xù)挖掘寒信古文與擂茶的融合潛力。此次實(shí)踐活動(dòng),不僅讓非遺傳統(tǒng)文化的千年底蘊(yùn)在青年群體中煥發(fā)新生,更為鄉(xiāng)村振興注入了創(chuàng)新活力與青春動(dòng)能。

品文尋古韻,交流續(xù)雅風(fēng)

在贛南的紅土地上,流傳著一曲浸潤著客家風(fēng)情的鄉(xiāng)音 —— 那便是被譽(yù)為 “民間曲藝活化石” 的于都古文。它不僅是客家人情感的載體,更是贛南大地文化記憶的鮮活注腳。為深入探尋這門古老藝術(shù)的傳承脈絡(luò),雩都星火實(shí)踐團(tuán)踏上尋訪之旅,來到于都縣寒信村,與深耕于都古文數(shù)十載的肖南京老師展開了一場跨越時(shí)光的文化對話。

交流中,隊(duì)員們深切感受到肖老師坎坷而堅(jiān)韌的藝術(shù)人生:自幼雙目失明的他,在困頓中未曾向命運(yùn)低頭,在十八歲那年毅然拜師研習(xí)古文,從此與這門藝術(shù)結(jié)下不解之緣。數(shù)十年來,他不僅堅(jiān)守著這份熱愛,更懷揣著對客家文化的赤誠,足跡遍布贛南各地,將于都古文的韻味播撒到千家萬戶。現(xiàn)場,肖老師還向?qū)嵺`隊(duì)隊(duì)員演繹了經(jīng)典片段,其字正腔圓的唱念、飽含情感的表達(dá),讓隊(duì)員們深深沉醉于于都古文的獨(dú)特魅力之中。談及傳承現(xiàn)狀,肖老師坦言面臨收徒難的困境,但他并未停下傳承的腳步 —— 通過與縣文化館合作,將經(jīng)典曲目錄制成光盤,讓這份鄉(xiāng)音能跨越時(shí)空,為后人留存學(xué)習(xí)的印記。

雩都承擂藝,茶香融客情

擂茶,被譽(yù)為“中國茶文化的活化石之一”,由漢魏的粥茶和唐宋的點(diǎn)茶演變而來的,形成了客家“以食為藥、以茶會(huì)友”的獨(dú)特飲俗。為深入了解擂茶的歷史和制作手藝,實(shí)踐隊(duì)成員前往于都縣寒信村進(jìn)行學(xué)習(xí),與傳統(tǒng)擂茶技藝來了一場別開生面的“時(shí)光對話”。

“家家擂茶聲,戶戶茶飄香;擂茶食中寶,勝過人參湯。”非遺傳承人朱年花老師以一句古樸悠揚(yáng)的歌謠,將實(shí)踐隊(duì)引入擂茶的千年故事。她娓娓道來,三國時(shí)期村民曾用擂茶救助水土不服的士兵,“三生茶”之名由此而來,暗含“三生有幸”的美好寓意。談及工藝傳承,朱老師展示創(chuàng)新巧思:為解決傳統(tǒng)“先擂后煮”耗時(shí)久、難待客的難題,如今擂茶已改良為“先炒后擂”,既保留古法韻味,又更貼合現(xiàn)代生活節(jié)奏。紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。在老師的示范與指導(dǎo)下,實(shí)踐隊(duì)成員交叉腿坐在竹椅上,手握擂棍,于親身研磨中領(lǐng)悟擂茶“磨、搗、攪、翻”的動(dòng)作要領(lǐng)。從古老傳說到創(chuàng)新工藝,從歌謠里的文化印記到掌心研磨的溫度,于都擂茶不僅是一碗待客的飲品,更是流動(dòng)的歷史長卷。

茶韻融今意,古文煥新章

通過與非遺傳承人對話,實(shí)踐隊(duì)隊(duì)員發(fā)現(xiàn)寒信古文面臨著后繼無人的困境,根源在于內(nèi)容與現(xiàn)代生活脫節(jié)、傳承人群缺乏穩(wěn)定謀生途徑。實(shí)踐隊(duì)提出兩大破局路徑:一是深化校園傳承,構(gòu)建非遺教育體系,編寫普及讀本培育年輕群體;二是創(chuàng)新傳播模式,借助短視頻等新媒體擴(kuò)大影響力,推動(dòng)古文“破圈” 。擂茶的知名度在“非遺+文旅”的助力下與日俱增,后續(xù)仍需再接再厲,持續(xù)挖掘寒信古文與擂茶的融合潛力。此次實(shí)踐活動(dòng),不僅讓非遺傳統(tǒng)文化的千年底蘊(yùn)在青年群體中煥發(fā)新生,更為鄉(xiāng)村振興注入了創(chuàng)新活力與青春動(dòng)能。

作者:楊秦濤 郭詩佳 來源:多彩大學(xué)生網(wǎng)

掃一掃 分享悅讀

- 江西應(yīng)用工程職業(yè)學(xué)院“赤茗映山”社會(huì)實(shí)踐團(tuán)開展“循紅色足跡 悟信仰力量”暑期大思政實(shí)踐活動(dòng)

- 江西應(yīng)用工程職業(yè)學(xué)院“赤茗映山”社會(huì)實(shí)踐團(tuán)深入贛州市寧都縣小布鎮(zhèn)開展暑期大思政實(shí)踐活動(dòng),讓青年學(xué)子在基層一線中感悟時(shí)代使命,錘

- 07-08

- 魚獲滿倉的背后,有三下鄉(xiāng)的技術(shù)“密碼”塔里木大學(xué) 生科學(xué)子助力鄉(xiāng)村振興

- 魚躍天山畔,情注塔河岸,社會(huì)實(shí)踐調(diào)研團(tuán)隊(duì)利用暑期來到十六團(tuán)長鑫漁業(yè)開展三下鄉(xiāng)活動(dòng)

- 07-08

- 青春逐光實(shí)踐隊(duì)三下鄉(xiāng):弘揚(yáng)愛國主義精神,守護(hù)青少年健康成長

- 弘揚(yáng)愛國主義精神,守護(hù)青少年健康成長

- 07-08

- 深耕非遺農(nóng)耕韻,情暖鄉(xiāng)土振興行

- 實(shí)踐隊(duì)赴安徽阜陽潁上縣開展三下鄉(xiāng)實(shí)踐,在半崗鎮(zhèn)參與柳條打芽勞作,調(diào)研柳編廠千余件成品的經(jīng)營情況;于管仲老街采訪市級傳承人陶傳豐

- 07-08

- 尋跡桂峰古厝,守護(hù)千年文脈--閩衛(wèi)院“醫(yī)工筑夢興鄉(xiāng)隊(duì)”赴尤溪桂峰古村落開展古建保護(hù)主題調(diào)研活

- 桂峰古村落,肇始于宋,因蔡襄九世孫蔡長肇基而興。曾為尤溪至福州官道要沖,享有“小福州”美譽(yù),見證了往昔繁華。千百年風(fēng)

- 07-08

- 塔大學(xué)子三下鄉(xiāng) 智慧漁業(yè)賦能鄉(xiāng)村新發(fā)展

- 塔里木大學(xué)生科院“魚躍天山畔,情注塔河岸——科技助力鄉(xiāng)村振興”實(shí)踐團(tuán)奔赴團(tuán)場進(jìn)行漁業(yè)調(diào)研,為當(dāng)?shù)貪O民傳授養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)。

- 07-08

- 多彩大學(xué)生網(wǎng)©版權(quán)所有 鄂ICP備2022010258號(hào)-18

-

大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺(tái)