多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

西北師大社會實踐團隊多措并舉守護青少年成長安全網

發布時間:2025-07-26 閱讀: 一鍵復制網址

青少年是國家的未來、民族的希望。保障留守兒童、流動兒童、城市邊緣兒童在內的所有兒童的平等發展權,既是教育公平戰略的核心要義,更是夯實國家發展根基的民生工程。近日,西北師范大學“知行育夢”社會實踐團隊在蘭州市七里河區開展的“絲路薪火·生命護航”應急救護與文化傳承社會實踐項目,以精準服務破解特殊兒童群體成長困境,將紅十字“三救三獻”核心業務與兒童關愛深度融合,構建起“教育賦能+安全守護”的雙重保障體系,為落實國家兒童發展政策、推進社會治理現代化提供了鮮活范例。

蘭州作為西北地區重要的中心城市,近年來隨著城鎮化進程加快,形成了特殊兒童群體的復雜圖景:城鄉結合部留守兒童占比達65%,多數面臨“隔代撫養缺引導、課業輔導成奢望”的困境;流動兒童隨遷過程中普遍存在“教育銜接斷層、社會融入困難”問題;部分城市邊緣兒童因家庭支持不足,安全意識薄弱、應急能力欠缺——數據顯示,該群體中83%未接受過系統安全培訓,急救技能掌握率不足15%,這些現狀與《中國兒童發展綱要(2021-2030年)》中“保障兒童平等享有優質教育資源”“提升兒童安全防護能力”的要求存在明顯差距。《關于加強農村留守兒童關愛保護工作的意見》明確提出,要“建立健全農村留守兒童關愛服務體系”;國家“教育公平”戰略更強調“補齊農村和民族地區教育短板”。在此背景下,“絲路薪火·生命護航”應急救護與文化傳承社會實踐項目精準錨定三大需求:一是學業支持需求,針對65%留守兒童缺乏課業輔導的問題,開展個性化學習幫扶;二是安全保障需求,聚焦急救技能匱乏現狀,融入紅十字“三救”知識普及;三是社會融入需求,面向流動兒童設計文化共學活動,助力跨群體交往。 項目團隊使用課業輔導+急救培訓+文化體驗的形式,將教育公平落實到每一個服務細節,更將紅十字“三救三獻”精神轉化為守護兒童成長的具體實踐。在教育賦能層面,團隊針對特殊兒童“學業基礎薄弱、學習動力不足”的特點,組建由9名跨專業大學生組成的輔導團隊,開展“一對一課業輔導+學科知識共學”活動。地理專業學生設計“黃河地理沙盤”課程,讓流動兒童在了解蘭州地域文化中鞏固知識;思政專業學生結合多民族聚居特點,開發“石榴籽一家親”主題課程,幫助邊緣兒童建立身份認同。數據顯示,參與項目的兒童綜合成績平均提升100-200分,有效緩解了“教育資源洼地”效應。在安全守護層面,深度融入紅十字“三救”核心業務:“應急救護小課堂”通過情景模擬教授心肺復蘇、止血包扎等技能,讓兒童掌握“救命本領”;“家庭急救包組裝實踐”帶動家長共同參與,使社區家庭急救包配置率從12%提升至40%;“安全隱患排查游戲”引導兒童識別生活中的風險點,培養自我保護意識。同時,創新“三獻”知識普及方式,用“黃河水滋養兩岸”比喻無償獻血的生命滋養,用“絲路驛站接力傳遞”講解造血干細胞捐獻的互助精神,讓抽象概念變得生動可感,使特殊兒童家庭對“三獻”的接受度從31%提升至70%,實現了從“被動知曉”到“主動認同”的轉變。

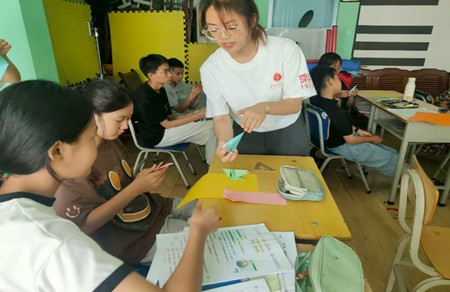

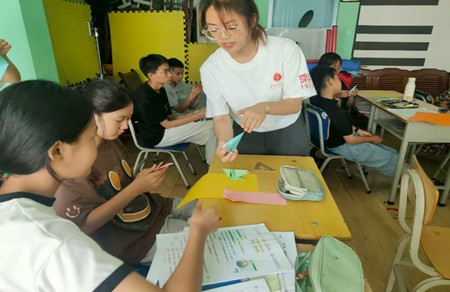

項目團隊使用課業輔導+急救培訓+文化體驗的形式,將教育公平落實到每一個服務細節,更將紅十字“三救三獻”精神轉化為守護兒童成長的具體實踐。在教育賦能層面,團隊針對特殊兒童“學業基礎薄弱、學習動力不足”的特點,組建由9名跨專業大學生組成的輔導團隊,開展“一對一課業輔導+學科知識共學”活動。地理專業學生設計“黃河地理沙盤”課程,讓流動兒童在了解蘭州地域文化中鞏固知識;思政專業學生結合多民族聚居特點,開發“石榴籽一家親”主題課程,幫助邊緣兒童建立身份認同。數據顯示,參與項目的兒童綜合成績平均提升100-200分,有效緩解了“教育資源洼地”效應。在安全守護層面,深度融入紅十字“三救”核心業務:“應急救護小課堂”通過情景模擬教授心肺復蘇、止血包扎等技能,讓兒童掌握“救命本領”;“家庭急救包組裝實踐”帶動家長共同參與,使社區家庭急救包配置率從12%提升至40%;“安全隱患排查游戲”引導兒童識別生活中的風險點,培養自我保護意識。同時,創新“三獻”知識普及方式,用“黃河水滋養兩岸”比喻無償獻血的生命滋養,用“絲路驛站接力傳遞”講解造血干細胞捐獻的互助精神,讓抽象概念變得生動可感,使特殊兒童家庭對“三獻”的接受度從31%提升至70%,實現了從“被動知曉”到“主動認同”的轉變。

項目的實踐價值,遠不止于對蘭州特殊兒童群體的直接幫扶,更在于其探索出的“政策落地—資源整合—長效保障”路徑,呼應了多項國家戰略的深層要求。項目通過“學校—社區—家庭”協同平臺,打破了特殊兒童教育的“孤島效應”,其建立的“長期幫扶協議”“絲路急救宣傳員培養計劃”,避免了短期幫扶的局限性,為《“十四五”縣域普通高中發展提升行動計劃》中“完善特殊群體學生教育保障機制”提供了基層方案。團隊將紅十字“三救三獻”融入兒童關愛,實質是把“人民至上、生命至上”理念轉化為民生實踐。項目構建的“5分鐘急救圈”,不僅提升了特殊兒童的應急能力,更帶動了社區整體安全素養的提升,呼應了《“健康中國2030”規劃綱要》中“將健康融入所有政策”的要求。正如實踐團隊長梁雨琪所言:“當回族學生用傳統幾何紋勾勒止血帶圖案,當東鄉族學生在軟筆書法課上寫下‘同心’二字,文化認同已超越形式,成為刻入骨髓的共識。”

項目的實踐價值,遠不止于對蘭州特殊兒童群體的直接幫扶,更在于其探索出的“政策落地—資源整合—長效保障”路徑,呼應了多項國家戰略的深層要求。項目通過“學校—社區—家庭”協同平臺,打破了特殊兒童教育的“孤島效應”,其建立的“長期幫扶協議”“絲路急救宣傳員培養計劃”,避免了短期幫扶的局限性,為《“十四五”縣域普通高中發展提升行動計劃》中“完善特殊群體學生教育保障機制”提供了基層方案。團隊將紅十字“三救三獻”融入兒童關愛,實質是把“人民至上、生命至上”理念轉化為民生實踐。項目構建的“5分鐘急救圈”,不僅提升了特殊兒童的應急能力,更帶動了社區整體安全素養的提升,呼應了《“健康中國2030”規劃綱要》中“將健康融入所有政策”的要求。正如實踐團隊長梁雨琪所言:“當回族學生用傳統幾何紋勾勒止血帶圖案,當東鄉族學生在軟筆書法課上寫下‘同心’二字,文化認同已超越形式,成為刻入骨髓的共識。”

實踐團隊立足蘭州作為西北地區多民族聚居城市的現實情況,通過多群體兒童的共同參與,促進了不同背景家庭的交往交流,其經驗為“鑄牢中華民族共同體意識”在基層的落地提供了“兒童友好型”實踐樣本,彰顯了“民生無小事,枝葉總關情”的治理溫度。兒童發展關乎國家長遠發展,教育公平與生命安全是其中不可或分的兩大支柱。“知行育夢”實踐團的實踐證明,只有將國家政策的“大框架”轉化為基層服務的“小細節”,將宏大敘事落實為具體行動,才能真正讓每個兒童都享有公平而有質量的教育,都能在安全守護中茁壯成長。這既是民生工程的應有之義,更是國家治理體系和治理能力現代化在兒童領域的生動體現,其經驗值得在更大范圍推廣,為實現“幼有所育、學有所教、弱有所扶”的美好愿景注入持續動力。

實踐團隊立足蘭州作為西北地區多民族聚居城市的現實情況,通過多群體兒童的共同參與,促進了不同背景家庭的交往交流,其經驗為“鑄牢中華民族共同體意識”在基層的落地提供了“兒童友好型”實踐樣本,彰顯了“民生無小事,枝葉總關情”的治理溫度。兒童發展關乎國家長遠發展,教育公平與生命安全是其中不可或分的兩大支柱。“知行育夢”實踐團的實踐證明,只有將國家政策的“大框架”轉化為基層服務的“小細節”,將宏大敘事落實為具體行動,才能真正讓每個兒童都享有公平而有質量的教育,都能在安全守護中茁壯成長。這既是民生工程的應有之義,更是國家治理體系和治理能力現代化在兒童領域的生動體現,其經驗值得在更大范圍推廣,為實現“幼有所育、學有所教、弱有所扶”的美好愿景注入持續動力。

蘭州作為西北地區重要的中心城市,近年來隨著城鎮化進程加快,形成了特殊兒童群體的復雜圖景:城鄉結合部留守兒童占比達65%,多數面臨“隔代撫養缺引導、課業輔導成奢望”的困境;流動兒童隨遷過程中普遍存在“教育銜接斷層、社會融入困難”問題;部分城市邊緣兒童因家庭支持不足,安全意識薄弱、應急能力欠缺——數據顯示,該群體中83%未接受過系統安全培訓,急救技能掌握率不足15%,這些現狀與《中國兒童發展綱要(2021-2030年)》中“保障兒童平等享有優質教育資源”“提升兒童安全防護能力”的要求存在明顯差距。《關于加強農村留守兒童關愛保護工作的意見》明確提出,要“建立健全農村留守兒童關愛服務體系”;國家“教育公平”戰略更強調“補齊農村和民族地區教育短板”。在此背景下,“絲路薪火·生命護航”應急救護與文化傳承社會實踐項目精準錨定三大需求:一是學業支持需求,針對65%留守兒童缺乏課業輔導的問題,開展個性化學習幫扶;二是安全保障需求,聚焦急救技能匱乏現狀,融入紅十字“三救”知識普及;三是社會融入需求,面向流動兒童設計文化共學活動,助力跨群體交往。

作者:梁雨琪 來源:西北師范大學

掃一掃 分享悅讀

- 西北師大社會實踐團隊多措并舉守護青少年成長安全網

- 西北師大社會實踐團隊多措并舉守護青少年成長安全網

- 2025-07-26

- 民族團結心連心 生命守護我踐行 ——西北師大“知行育夢”團隊以社會實踐書寫民族團結新篇章

- 西北師范大學“知行育夢”實踐團于2025年7月12日至21日,在甘肅省蘭州市七里河區上西園社區開展暑期社會實踐活動。作為“踐行人道

- 2025-07-26

- 從暑期護航到四季守護 ——西北師大“知行育夢”實踐團以紅十字精神構建長效志愿服務體系

- 當西北師范大學“知行育夢”實踐團的暑期活動落幕時,220余名民族地區青少年手中的急救包、社區公告欄里的“生命主題”畫作,早已

- 2025-07-26

- 東北林業大學土木與交通學院“紅魂鑄匠心,‘交’筑振興夢”實踐團隊“三下鄉” 入林海

- “紅魂鑄匠心,‘交’筑振興夢”小隊懷著探索與景仰的雙重熱望,踏入了沈陽市建筑東北設計研究院,更是奔赴到錦州市義縣工程一線

- 2025-07-26

- 強鷹筑夢行動之廣西北流暖心行:關愛孤兒與事實無人撫養兒童,傳遞溫暖與希望

- 2025-07-26

- 探尋紅色印記,汲取奮進力量 |“赤幟領航萊西行”實踐調研團赴中共萊西市委黨校參觀學習

- 為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神,傳承紅色基因,增強青年學子責任感,2025年7月26日,山東理工

- 2025-07-26

- 橘光映苗鄉,童心向未來

- 2025-07-26

- 武漢紡大外經貿學院:紅承初心育新苗

- 為傳承紅色基因、厚植家國情懷,武漢紡織大學外經貿學院信息技術學部紅承志愿服務隊走進狼牙訓練基地,開展“我心中的黨與團”系

- 2025-07-26

-

大學生三下鄉投稿平臺