多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

青春助農興,化身“芯”農人共赴數字農業實踐

發布時間:2025-07-25 閱讀: 一鍵復制網址

在數字化浪潮重塑農業生產的背景下,西北工業大學電子信息學院“E起去當芯農人”暑期三下鄉社會實踐隊,前往浙江杭州進行專項調研。通過實地走訪多家農業科技前沿單位,隊員們系統觀察了物聯網、人工智能、計算機視覺等技術在精準種植、智能養殖、設施農業中的集成應用,深刻體會到跨學科協作與基礎研究對發展智慧農業的關鍵作用,明確了自身在服務國家“重農固本”戰略中的責任擔當,為青年學子投身農業現代化與鄉村振興提供了寶貴的認知基礎。

傳感器“指尖”觸沃土,數據流“重塑”豐收鏈

在富陽四維生態數字農業產業園,實踐隊親眼見證了數字技術重塑農業生產的生動圖景,精準的土壤與空氣數據監測、遠程操控的灌溉施肥系統、智能溫室的自動環境調控在此得到完美呈現。

“當土壤氮含量低于40mg/kg,系統會自動觸發遠程灌溉施肥裝置,通過管道精準輸送營養液;溫室溫度超過32℃時,側窗與頂窗會聯動開啟,配合風機完成通風降溫。”富陽四維生態數字農業產業園技術講解員解說道。

實踐隊員楊家源湊近查看傳感器接口,發現其采用的低功耗藍牙傳輸模塊與專業課嵌入式系統設計原理高度契合,她在日記中寫道:“農業場景對設備續航、抗干擾能力的特殊要求,為電子信息產品的場景化研發提供了明確坐標。”作為“芯農人”,正是要讓這些技術細節精準對接農業需求,讓作物在全流程智能管控下實現穩健生長。

浙江大學農業試驗站的智能溫室調控系統正以精準的參數控制為作物生長保駕護航,SAS栽培的作物輪作模式有序推進,植物三維形態數據獲取設備實時捕捉著作物生長的細微變化,這些前沿技術的集中呈現,充分彰顯了浙江大學在農業領域跨學科融合的領先優勢。

“智能溫室的環境調控算法,融合了氣象學數據與作物生理學模型;植物三維形態數據的解析,既需要計算機視覺技術,又離不開植物學的專業知識支撐。”農業試驗站負責人表示。

在設施試驗區,實踐隊員看到不同作物在輪作周期內的生長狀態通過數據看板直觀呈現;在大田試驗區,無人機巡檢與地面傳感器網絡形成的立體監測體系正在運行;在生物育種試驗實驗室,基因測序設備與作物生長模擬系統的數據實現了實時交互。

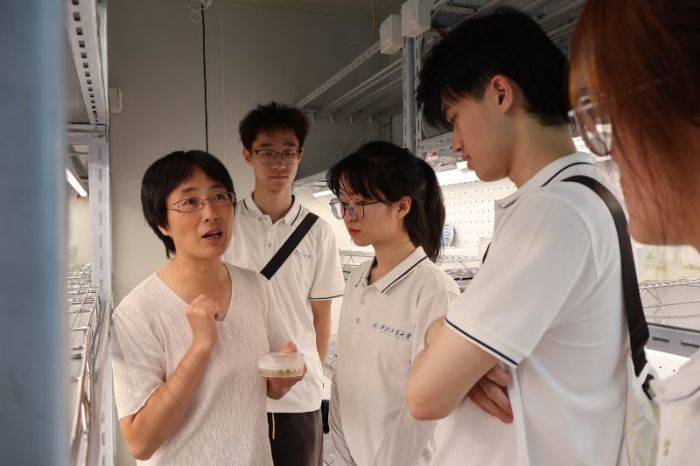

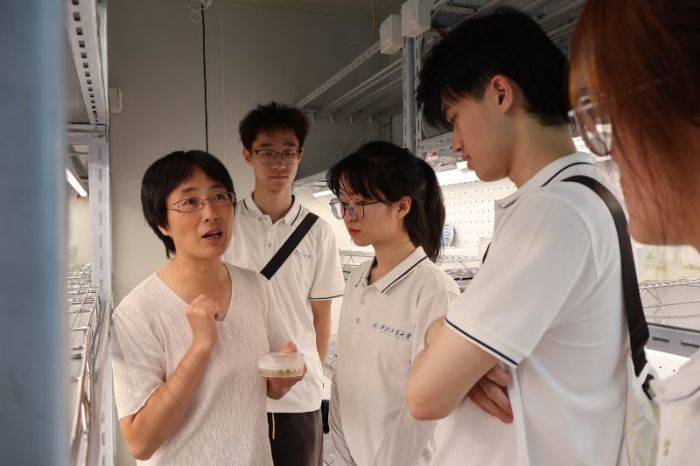

圖為實踐隊員參觀浙江大學生物育種實驗室。吳越供圖 實踐隊在觀察植物三維形態掃描儀時,注意到其采用的點云數據處理技術與所學的圖像處理課程內容密切相關,隊員在交流中說:“跨學科不是簡單的技術疊加,而是像這里的系統一樣,讓不同領域的知識形成相互支撐的閉環。”實踐隊在一路的啟發式講解中,近距離感受著現代農業技術的創新生態,親身體驗到智慧農業的科技魅力。

慧眼觀水魚,巧手飼精量

實踐隊前往杭州嘉潤牧魚農業科技有限公司,探索智慧農田的“稻魚共生”模式,以數字技術實時監控水質與魚類生長,智能投喂系統精準施喂,魚類排泄物經處理后滋養水稻,形成生態與經濟效益的雙贏閉環。

嘉潤牧魚的工作人員為實踐隊員詳細介紹漁業數字平臺,平臺整合了大數據、物聯網、人工智能等前沿技術,“在顯示屏幕上,實時跳動的數據記錄著養殖水體的溫度、酸堿度、溶氧量等關鍵指標,以及魚類的生長狀態、攝氏情況等信息。”

圖為杭州嘉潤牧魚漁業數字平臺。嘉潤牧魚工作人員供圖 在浙江省農科院數字農業研究所,實踐隊深入了解了數字農業的基礎研究力量,朱怡航博士向實踐隊員介紹“浙樣型”作物表型精準鑒定與智能應用平臺。

浙江省農科院數字農業研究所副所長吳小波表示,習總書記說過‘重農固本,是安民之基’你們有當‘芯農人’的興趣十分值得肯定,農業領域需要有理想有抱負有能力的專業人才,農業科研機構也需要數字化、智能化相關專業的高水平人才。

圖為實踐隊合影。吳越供圖 實踐隊員深刻體會到,“芯農人”不僅是技術的應用者,更是技術與農業的融合者。電子信息技術在數字農業中的應用,需結合農業實際需求,注重跨學科協作,深耕基礎研究。未來,實踐隊成員將把所學應用到實際中,為鄉村振興注入“芯”動力。

傳感器“指尖”觸沃土,數據流“重塑”豐收鏈

在富陽四維生態數字農業產業園,實踐隊親眼見證了數字技術重塑農業生產的生動圖景,精準的土壤與空氣數據監測、遠程操控的灌溉施肥系統、智能溫室的自動環境調控在此得到完美呈現。

“當土壤氮含量低于40mg/kg,系統會自動觸發遠程灌溉施肥裝置,通過管道精準輸送營養液;溫室溫度超過32℃時,側窗與頂窗會聯動開啟,配合風機完成通風降溫。”富陽四維生態數字農業產業園技術講解員解說道。

實踐隊員楊家源湊近查看傳感器接口,發現其采用的低功耗藍牙傳輸模塊與專業課嵌入式系統設計原理高度契合,她在日記中寫道:“農業場景對設備續航、抗干擾能力的特殊要求,為電子信息產品的場景化研發提供了明確坐標。”作為“芯農人”,正是要讓這些技術細節精準對接農業需求,讓作物在全流程智能管控下實現穩健生長。

圖為實踐隊員參觀富陽四維生態數字農業產業園智能溫室。吳越供圖

光溫水氣調諧有序,根莖葉實生長無憂

圖為實踐隊員參觀富陽四維生態數字農業產業園智能溫室。吳越供圖

浙江大學農業試驗站的智能溫室調控系統正以精準的參數控制為作物生長保駕護航,SAS栽培的作物輪作模式有序推進,植物三維形態數據獲取設備實時捕捉著作物生長的細微變化,這些前沿技術的集中呈現,充分彰顯了浙江大學在農業領域跨學科融合的領先優勢。

“智能溫室的環境調控算法,融合了氣象學數據與作物生理學模型;植物三維形態數據的解析,既需要計算機視覺技術,又離不開植物學的專業知識支撐。”農業試驗站負責人表示。

在設施試驗區,實踐隊員看到不同作物在輪作周期內的生長狀態通過數據看板直觀呈現;在大田試驗區,無人機巡檢與地面傳感器網絡形成的立體監測體系正在運行;在生物育種試驗實驗室,基因測序設備與作物生長模擬系統的數據實現了實時交互。

圖為實踐隊員參觀浙江大學生物育種實驗室。吳越供圖

慧眼觀水魚,巧手飼精量

實踐隊前往杭州嘉潤牧魚農業科技有限公司,探索智慧農田的“稻魚共生”模式,以數字技術實時監控水質與魚類生長,智能投喂系統精準施喂,魚類排泄物經處理后滋養水稻,形成生態與經濟效益的雙贏閉環。

嘉潤牧魚的工作人員為實踐隊員詳細介紹漁業數字平臺,平臺整合了大數據、物聯網、人工智能等前沿技術,“在顯示屏幕上,實時跳動的數據記錄著養殖水體的溫度、酸堿度、溶氧量等關鍵指標,以及魚類的生長狀態、攝氏情況等信息。”

圖為杭州嘉潤牧魚漁業數字平臺。嘉潤牧魚工作人員供圖

浙江省農科院數字農業研究所副所長吳小波表示,習總書記說過‘重農固本,是安民之基’你們有當‘芯農人’的興趣十分值得肯定,農業領域需要有理想有抱負有能力的專業人才,農業科研機構也需要數字化、智能化相關專業的高水平人才。

圖為實踐隊合影。吳越供圖

作者:王淑珍 來源:多彩大學生網

掃一掃 分享悅讀

- 高校實踐賦能教育均衡西北師大知行育夢社會實踐團溫暖護航民族社區情少年成長

- 西北師范大學“知行育夢”實踐團于2025年7月12日在甘肅省蘭州市七里河區上西園社區正式啟動的暑期實踐活動,正是對這一理念的生動

- 2025-07-25

- 打通生命守護最后一公里西北師大攜手省紅十字會書寫民族團結新答卷

- 2025年7月,西北師范大學“知行育夢”社會實踐團聯合甘肅省紅十字會在蘭州七里河區上西園社區交出一份破解難題的答卷.

- 2025-07-25

- 暑期“三下鄉”|再赴雙城探綠鏈,共繪共富新

- 2025-07-25

- 紅色精神引路,綠色匠心傳承——根雕非遺調研行

- 為深入學習貫徹習近平總書記關于中華優秀傳統文化傳承發展與生態文明建設的重要講話精神,積極響應國家“推動文化自信與科技創新

- 2025-07-25

- "蒲公英"播撒希望:青春力量激活鄉村多元振興

- 2025-07-25

- 青春助農興,化身“芯”農人共赴數字農業實踐

- 在數字化浪潮重塑農業生產的背景下,西北工業大學電子信息學院“E起去當芯農人”暑期三下鄉社會實踐隊,前往浙江杭州進行專項調研

- 2025-07-25

- 七彩假期:金融知識“小”課堂,守護侗族留守兒童“大”夢想

- 2025-07-25

- 青春作伴八街行 財大學子暖童心

- 7月20日,云南財經大學“青春筑夢”實踐團的成員們懷揣著熱忱與使命,走進云南省昆明市安寧市八街社區街道辦事處,正式開啟了以關

- 2025-07-25

-

大學生三下鄉投稿平臺