田埂傳藝韻,美育潤鄉童:川農大“青春田園”團隊石棉縣實踐紀實

- 發布時間:2025-08-26 閱讀:

- 來源:多彩大學生網

作者:陳樂蕓 侯雨杉 童謠 審稿:岳俊岐 來源:校團委

近日,四川農業大學“青春田園”鄉村美育志愿服務隊再次出發,走進雅安市石棉縣新民鄉雙坪村,開展以“鄉野藝趣·童心綻放”為主題的實踐活動。這支持續深耕鄉村美育三年、累計動員80余名學生參與的團隊,今年依然將課堂設在梯田之間,為124名鄉村兒童帶來一系列富有鄉土氣息的藝術課程,讓田埂上的美育之光持續照亮孩子們的成長之路。

鄉野搭舞臺,播撒藝術“新種子”

團隊緊密圍繞鄉村兒童的藝術需求與成長規律,構建了“基礎美育+紅色傳承+民俗體驗”三位一體的課程體系。借助雙坪村的梯田景觀,將自然場地轉化為天然課堂,并組建“田埂繪畫組”“山野歌謠隊”等特色小組,通過“暑期實地教學+日常線上輔導”相結合的長效機制,讓藝術教育融入孩子們的日常生活,使美的種子在鄉土中悄然生根發芽。

圖1:實地教學時,孩子們描繪的色彩與故事

童趣展風采,釋放天性“真活力”

田間地頭成為孩子們展示自我的舞臺。陽光下,他們唱起改編的鄉土童謠,清脆的歌聲在山間回響;田壟旁,他們跳起融入了農事勞作的創意舞蹈,身影活潑靈動;畫板前,他們運用鄉土材料繪制“我的家鄉”主題畫作,筆觸稚嫩卻充滿真誠;空地上,他們合作完成“紅色故事”主題手賬,分享時眼中閃爍著自信與熱情。志愿者們設計的互動課程,讓孩子們在輕松的氛圍中勇敢表達、樂于展示,逐漸敞開心扉。

在 “田埂繪畫組” 里,孩子們以梯田的四季變換為靈感源泉,用五彩畫筆勾勒出春天的油菜花田、夏天的翠綠稻浪、秋天的金黃麥垛和冬天的銀裝素裹。成員們手把手教學,從色彩搭配到構圖技巧,讓孩子們掌握繪畫基礎技能,同時鼓勵他們大膽創作,展現對家鄉的熱愛。

“山野歌謠隊” 則充分挖掘當地的山歌民謠,結合紅色文化元素,創作出一首首朗朗上口的新歌謠。孩子們在田間地頭放聲歌唱,不僅傳承了鄉土文化,更讓紅色精神在歌聲中代代相傳。

圖2:山野歌謠隊的孩子們認真聽志愿者講解

圖3:志愿者教學孩子們歌舞

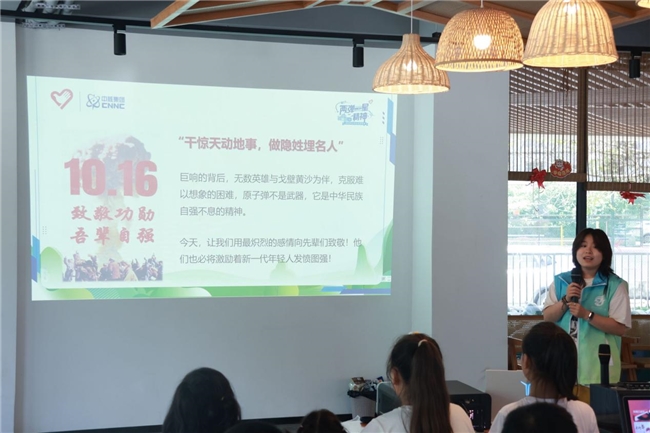

青春傳薪:打造紅課“流動課堂”

依托川農大119年紅色底蘊,藝術團構建“紅跡田園薪火矩陣”,讓紅色文化可感可觸。線上設“云上火種庫”,把校史中先輩興農報國的故事,與“兩彈一星” 等家國敘事串聯,改編成帶劇情分支的互動劇本。就像講述科研先輩故事時,插入 “10.16 致敬功勛” 篇章,學生 “扮演” 歷史角色,在 “是否冒雨護送稻種”“戈壁科研遇阻如何堅守” 這類選擇里,沉浸式體會奮斗精神,還能連線退休教師、兩彈一星精神宣講志愿者聽真實往事,讓紅課既有青春溫度,又接家國情懷的底氣。

線下開“紅苗接力站”,成員走進鄉村小學、文化禮堂。先以紅歌快閃、短故事宣講吸引村民和孩子,再帶著大家用當地山歌調編紅色歌詞,把 “干驚天動地事,做隱姓埋名人” 融入鄉土韻律;用彩紙做紅色主題手工藝品,讓 “川農大精神” 跟著鄉音土味扎根鄉土,也讓兩彈一星的精神火種,借青春實踐在鄉野傳遞 。

圖4:志愿者傳播紅色知識

成長看得見,收獲自信“甜果實”

從最初羞澀躲閃,到課堂上主動舉手;從獨自游戲,到合作完成任務,孩子們的點滴變化清晰可見。豐富多彩的藝術活動幫助他們克服膽怯,在協作中體會團隊的意義,在展示中獲得認可的喜悅。志愿者黎思含感慨道:“每次看到他們主動拿起畫筆、放聲歌唱,都感到這一切格外有意義。這些細微卻真實的成長,正是美育帶來的力量。”

圖5:孩子們非常積極踴躍地回答問題

青春獻鄉土,培育振興“接班人”

三年來,雙坪村見證著雙向成長:孩子們借藝術發現家鄉之美,大學生志愿者在田野調研里觸摸鄉村脈絡,于紅課傳承中筑牢精神底色,在美育實踐里讀懂鄉土價值。“青春田園”團隊以“教學相長”深化鄉土情感,既把熱愛家鄉的種子播進孩子心田,更讓青春力量在實踐中覺醒——讓新一代既傳承鄉土根脈,又能以腳踏實地的行動,成為鄉村振興的接力者,讓振興火種在雙向奔赴中持續燃燒 。

四川農業大學“青春田園”團隊將繼續扎根鄉土、深耕美育,以藝術啟迪童心,用情感連接希望。在田野之間探尋美的真諦,于鄉情之中凝聚前行力量。他們將持續探索更貼近鄉村實際、更具生命力的美育模式,讓藝術成為照亮成長的光,讓教育均衡發展的道路越走越寬廣,為鄉村振興注入持久而溫暖的青春力量。

- 田埂傳藝韻,美育潤鄉童:川農大“青春田園”團隊石棉縣實踐紀實

- 2025-08-26

- 2025年“孜潤鄉土 普在心中”實踐團康定市時濟村生態推普活動簡報(7月5日)

- 2025-08-26

- 西安建筑科技大學:探尋牛肉面文化脈絡,傳承隴上舌尖非遺

- 2025-08-26

- 山東信息職業技術學院:承時代之責立潮頭,踐青年之志興鄉村

- 2025-08-26

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺