塔里木大學(xué):青春力量激活文化傳承新生態(tài),學(xué)子擔(dān)當(dāng)點(diǎn)燃文明延續(xù)好薪火

- 發(fā)布時(shí)間:2025-08-19 閱讀:

- 來源:多彩大學(xué)生網(wǎng)

6月30日至7月4日,塔里木大學(xué)歷史與哲學(xué)學(xué)院 “文物里的中國” 實(shí)踐團(tuán)走進(jìn)阿拉爾市十二團(tuán)中學(xué)、學(xué)苑社區(qū)、花園社區(qū)及胡楊社區(qū),以“觸摸歷史脈絡(luò),傳承文化薪火”為主題,開展了一場文化傳承盛宴。團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新采用“新疆考古發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)宣講+非遺技藝沉浸式體驗(yàn)”雙線聯(lián)動(dòng)模式,為當(dāng)?shù)厍嗌倌甏蛟炝Ⅲw化文化課堂,讓古老的技藝煥發(fā)新生,以青春之力為“文化潤疆”工程注入鮮活動(dòng)能。

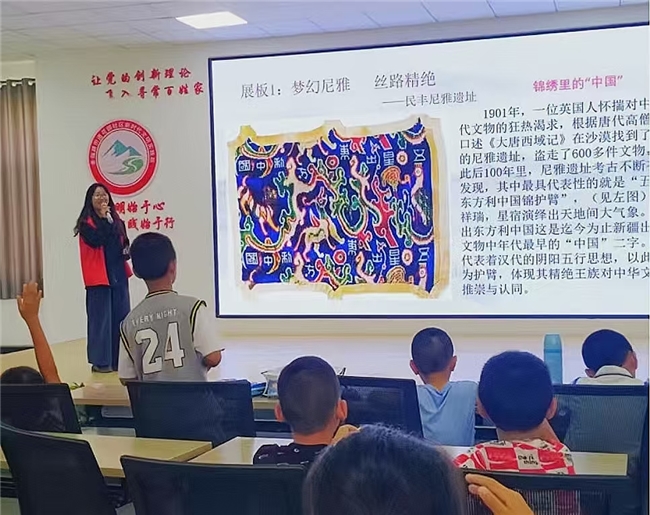

圖為王筱涵向?qū)W生代表們講解尼雅遺址的考古故事。韓郡華 供圖

“大家看這塊錦護(hù)臂上的文字 ——‘五星出東方利中國’,這是迄今為止新疆出土文物中年代最早的‘中國’二字,承載著漢代精絕王族對(duì)中原文化的認(rèn)同與推崇。”在十二團(tuán)中學(xué)的宣講現(xiàn)場,實(shí)踐團(tuán)成員王筱涵指著《新疆十大重大考古發(fā)現(xiàn)集萃》展板上的“五星出東方利中國”錦護(hù)臂,向六至九年級(jí)的學(xué)生代表們講述尼雅遺址的考古故事。

這場宣講并非簡單的知識(shí)普及,而是一場跨越千年的歷史對(duì)話。實(shí)踐團(tuán)以尼雅遺址為切入點(diǎn),還原了1901年英國探險(xiǎn)家依據(jù)《大唐西域記》發(fā)現(xiàn)遺址、盜走600余件文物的歷史背景,又細(xì)數(shù)了此后百年間的考古新發(fā)現(xiàn),讓學(xué)生們?cè)谖奈锏?“失與得” 中感受歷史厚重。除了尼雅遺址,實(shí)踐團(tuán)還系統(tǒng)介紹了溫泉阿敦喬魯遺址與墓地、尉犁營盤漢晉遺址等新疆十大重大考古發(fā)現(xiàn),通過 PPT 展示、文物影像資料、知識(shí)問答等形式,串聯(lián)起新疆悠久的文明演進(jìn)脈絡(luò)。

圖為團(tuán)隊(duì)成員協(xié)助小朋友們體驗(yàn)古法制作香囊。韓郡華 供圖

若說考古宣講是“知”的啟蒙,非遺體驗(yàn)則是“行”的實(shí)踐。實(shí)踐團(tuán)在校園與社區(qū)設(shè)置了豐富的體驗(yàn)區(qū),讓青少年在親手操作中感受傳統(tǒng)文化的溫度。雕版印刷區(qū),孩子們執(zhí)滾筒蘸取墨汁,在宣紙上輕輕一拓,古老的紋樣便清晰浮現(xiàn);扎染攤位前,白布在染料中浸染、晾曬,逐漸呈現(xiàn)出獨(dú)一無二的藍(lán)白紋理,孩子們驚嘆于“隨意折疊竟能生出如此美麗的圖案”;竹編體驗(yàn)區(qū),纖細(xì)的竹條在指尖穿梭,慢慢變成小巧的籃子、筆筒,孩子們體會(huì)著工匠精神的傳承;中藥香囊制作區(qū)最是熱鬧,艾草的清香、丁香的醇厚彌漫在空氣中,孩子們?cè)趫F(tuán)隊(duì)成員的指導(dǎo)下辨識(shí)香料、稱量封裝,感受傳統(tǒng)醫(yī)藥文化的智慧。

圖為團(tuán)隊(duì)成員帶領(lǐng)小朋友們體驗(yàn)投壺。黃晶晶 供圖

為增強(qiáng)互動(dòng)性,實(shí)踐團(tuán)創(chuàng)新設(shè)計(jì)“銅幣兌換制”:孩子們通過投壺挑戰(zhàn)或文物知識(shí)問答賺取“古代貨幣”,再用銅幣兌換心儀的非遺體驗(yàn)項(xiàng)目。十二團(tuán)中學(xué)的操場上,投壺游戲排起了長隊(duì),孩子們屏住呼吸將箭矢投向壺中,投中的歡呼與未中的惋惜交織成歡樂的樂章。“投壺不只是游戲,更是古人禮儀的體現(xiàn),比如投擲時(shí)要保持姿態(tài)端正,這是對(duì)他人的尊重。”實(shí)踐團(tuán)成員一邊示范,一邊講解,讓孩子們?cè)谕鏄分蓄I(lǐng)悟傳統(tǒng)禮儀。這種“觸摸”帶來的改變顯而易見。在十二團(tuán)中學(xué)的成果展示環(huán)節(jié),孩子們舉著自己的漆扇書簽、臉譜作品與實(shí)踐團(tuán)成員合影,爭先恐后地分享:“我知道了扎染是大理白族的技藝”“中藥香囊在古代是用來防疫的”“下次我想學(xué)剪紙”。花園社區(qū)的一位老人則拉著實(shí)踐團(tuán)成員的手說:“這些手藝年輕人都快忘了,你們能來教孩子,真好!”

圖為扎染成果展示。黃晶晶 供圖

作為塔里木大學(xué)“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)的重要組成部分,此次實(shí)踐活動(dòng)是高校服務(wù)基層文化傳承的生動(dòng)實(shí)踐。團(tuán)隊(duì)將專業(yè)知識(shí)與文化傳播結(jié)合,既深入挖掘新疆歷史文化資源,又創(chuàng)新活動(dòng)形式,讓青少年在“可參與、可感知”的體驗(yàn)中構(gòu)建文化認(rèn)知。正如實(shí)踐團(tuán)指導(dǎo)老師所說:“考古發(fā)現(xiàn)實(shí)證了多民族共同體的歷史淵源,非遺體驗(yàn)喚醒了文化認(rèn)同的情感基因,這正是我們開展活動(dòng)的核心目的 —— 讓青少年從心底里熱愛傳統(tǒng)文化,建立文化自信。”

圖為團(tuán)隊(duì)成員合照。韓郡華 供圖

活動(dòng)雖已落幕,但傳承的腳步從未停歇。“文物里的中國”實(shí)踐團(tuán)計(jì)劃未來走進(jìn)更多基層單位,繼續(xù)探索“考古 + 非遺”的融合模式,深入挖掘新疆歷史文化中的精神標(biāo)識(shí),讓中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化在青春力量的推動(dòng)下,在南疆大地上綻放更絢麗的光彩,成為新時(shí)代文明畫卷中最生動(dòng)的注腳。

文稿:徐雪蓮 王筱涵

攝影:韓郡華 黃晶晶

- 安徽中醫(yī)藥大學(xué):中西合璧探醫(yī)道,岐黃新章共研描

- 為弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,增強(qiáng)學(xué)生對(duì)中醫(yī)藥文化的認(rèn)知與認(rèn)同感,2025年7月1日,安徽中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院“星火青年志愿

- 2025-08-18

- 守護(hù)安全線 情暖桑梓地

- 2025-08-18

- 閱讀

- 多彩大學(xué)生網(wǎng)©版權(quán)所有 鄂ICP備2022010258號(hào)-18

-

大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺(tái)