茶器證史·博館尋脈·茶會融情——閩南師大“漳韻茶蹤”實踐團探源漳州茶文化

為深入挖掘漳州茶文化深厚底蘊,探索其在新時代的傳承與創新之路,閩南師范大學商學院“漳韻茶蹤”實踐團隊積極響應《關于實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》。7月12日,團隊專訪了茶器收藏家郭榕飛老師,7月19日又踏訪漳浦的天福茶博物院與清泉巖。在茶史對談、文化底蘊解讀以及自然茶會的體驗中,他們精心編織漳州茶文化傳承的新篇章,讓青春調研在歷史厚度與生活溫度間扎根生長。

一、7.12對話郭榕飛老師:探茶器秘境 溯源功夫茶根脈

7月12日,實踐團探訪漳州市收藏協會副會長郭榕飛的私人茶器博物館。從事閩南文化收藏近三十年的郭榕飛,9年前參編《漳州茶叢書》后便聚焦茶器專項收藏,百余件跨越千年的藏品在此靜靜陳列,從宋代建窯烏金盞、明清紫砂名壺,到漳州本土白瓷與海外回流器物,串聯起了漳州功夫茶的發展脈絡。

展廳內,郭榕飛指著一組標注明確出土地的漳州茶具,結合文獻娓娓道來:明正德《漳州府志》記載“龍山茶為漳中佳品”,宋志更盛贊“土茶味永,他州不及”;清代周亮工《閩小記》、釋超全《武夷茶歌》均提“近時制法重清漳”,而《漳州府志》對烹茶工具與流程的記載,比潮州工夫茶最早文字記錄早近百年。“這些茶器就是鐵證,”他強調,“漳州才是‘功夫茶’的真正源頭。”

從唐代茶釜的航海智慧——重心低適配航船顛簸,到現代漳州窯薄壁蓋碗的改良——減少熱量吸收讓茶湯更鮮活,郭榕飛詳解茶器“實用為先、隨時代生長”的演變邏輯。他特別提及,漳州作為福建最早的海外貿易港口,當年遠銷的茶器兼具閩南鄉土氣與異域紋飾,正是功夫茶文化開放包容的見證。

“茶器會說話,”郭榕飛對實踐團成員寄語道,“青年當守住對世界的好奇,讓漳州功夫茶的故事被更多人聽見。”

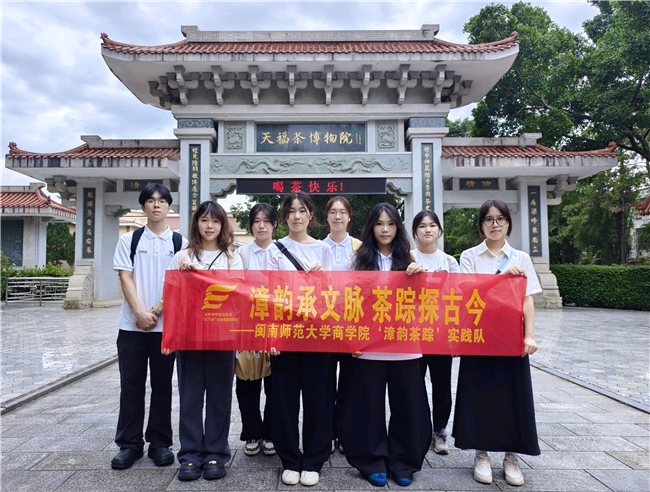

二、7.19參觀天福茶博物院:以茶為媒,架起文化傳承與國際交流之橋

7月19日,實踐團踏入天福茶博物院——這是李瑞河先生為弘揚中華茶文化而打造的公益文化項目。它占地130畝,是目前世界最大之茶博物院。

觀演:在茶道教室,實踐團依次觀看中國茶道表演、日本茶道表演和韓國茶禮 ,清晰看見“同源異流”的傳承脈絡:日本抹茶道的“點前式”,復刻了宋代“點茶法”;煎茶道則延續明代的“泡茶法”。韓國茶禮則以“生活雅趣”為核,備茶時“中正平和”、奉茶時“以禮相待”,這套茶禮可追溯至唐宋的茶文化規范,生動詮釋“茶禮同源”的中華文脈輻射力。

探史:主展館內,團員們認真聆聽解說,從茶飲的演變中了解中華茶文脈:唐煮茶,茶餅碾碎入釜,煎茶法盡顯包容;宋點茶,以茶湯作畫,可見宋代文人之雅趣;明泡茶,朱元璋推散茶,小壺沖泡見證了茶文化的平民化、自然化。從貴族雅玩,到百姓日常,茶飲迭代始終是中華文脈具象化的生活表達。

賞韻:茶與書畫展廳中,周總理衛士高正普手書的“茶香飄全球” 墨寶尤為震撼——筆鋒蒼勁如茶脈綿延,盡顯茶文化跨時代、連通中外的傳播力;明代紫砂壺、宋代建窯盞與茶主題書畫交相輝映,古茶器的包漿、書畫里的墨香,共同印證“茶與藝術共生”的文脈傳承。

這里不僅是靜態展覽,更是‘活’的茶文化課堂。天福茶博物院讓茶文化的歷史厚度與生活溫度,在體驗中自然交融。

三、清泉巖半山茶會:自然與人文的共振

調研的驚喜彩蛋,藏于清泉巖半山腰的野趣茶香。告別天福茶博物院,實踐團沿山徑而上,在綠意包裹的平臺擺起茶具——山風穿林、清泉漱石,幾位漳州茶人以閩南烏龍為媒,開啟“自然與人文對話”的茶會。在山中喝茶,體現出漳州茶文化除了‘精致禮序’,亦有‘山野隨性’的特質。團員們喝的是茶,更是漳州人以茶融自然的雅致情趣。

茶器靜陳,訴說千年過往;茶院茶香,交融中外情長;山澗茶會,流淌自然意趣。青春調研行至此處,漳州茶文化已不再是書頁上的文字、展柜里的器物,而是團員們心中鮮活的熱愛。當青年與茶文化相遇,傳承的火種便已點燃。愿這份源于青春的熱忱,如漳州烏龍的茶香,悠悠不散,讓歷史厚度與生活溫度,在更多人心中扎根,續寫茶文化的嶄新篇章 。(姚曉睿)

- 三月磨礪筑夢路——伯藜支教團攜愛赴寧夏

- 江蘇大學伯藜支教團已經到達寧夏開展支教活動,前期做了很多準備工作,簡單回顧精彩瞬間。

- 07-18

- 童心向黨迎七一 紅色薪火代代傳

- 07-18

- 青春賦能鄉土 實踐點亮新篇

- 07-18

- 鄉約探發展 同行繪藍圖

- 07-18

-

大學生三下鄉投稿平臺