多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

“普融共富,法澤萬家” ——記2025年華東政法大學“共同富裕視域下農村數字普惠金融的法律規制研究”社會實踐活動

- 發布時間:2025-09-02 閱讀:

- 來源:華東政法大學 王明浛

【華東政法大學8月29日訊】(通訊員:王明浛)2023年以來,中央連續出臺多項文件強調“發展鄉村地區數字普惠金融”,浙江省作為全國共同富裕示范區,其在普惠金融與數字化融合方面的實踐尤為引人注目。2024年中央一號文件首次把“發展鄉村數字普惠金融”寫入國家戰略;2025年7月,國務院發布的《關于推進普惠金融高質量發展的實施意見》再次強調“以法治化手段保障農民金融發展權”。共同富裕的宏偉藍圖,需要金融活水潤澤田間地頭,更需要法律制度筑牢風險堤壩。

當“數字”與“普惠”相遇,當“金融”與“共富”牽手,一場關于鄉村振興的法治實驗正在浙江這片改革熱土上悄然發生。在此背景下,華東政法大學一支由四位同學組成的社會實踐團隊,以“法律規制”為切入點,深入浙江多地,開展了一場關于農村數字普惠金融的實地調研。

2025年8月,團隊成員四人兵分兩路,分赴寧波、溫州兩地,圍繞“農村數字普惠金融的法律規制”展開社會調研。成員們用腳步丈量鄉間阡陌,用問卷傾聽農戶心聲,用訪談對話金融機構高管,既從宏觀層面梳理政策脈絡,又從微觀切口觀察數字技術如何跨越“最后一公里”,讓金融甘霖真正滴灌到每一位農戶。本次調研聚焦“數字普惠金融在共同富裕示范區運行中的法律規制不足”,以期為未來農村金融法治改革提供青年智識與青年方案。  一、啟航:群訪深入,博考勤思

一、啟航:群訪深入,博考勤思

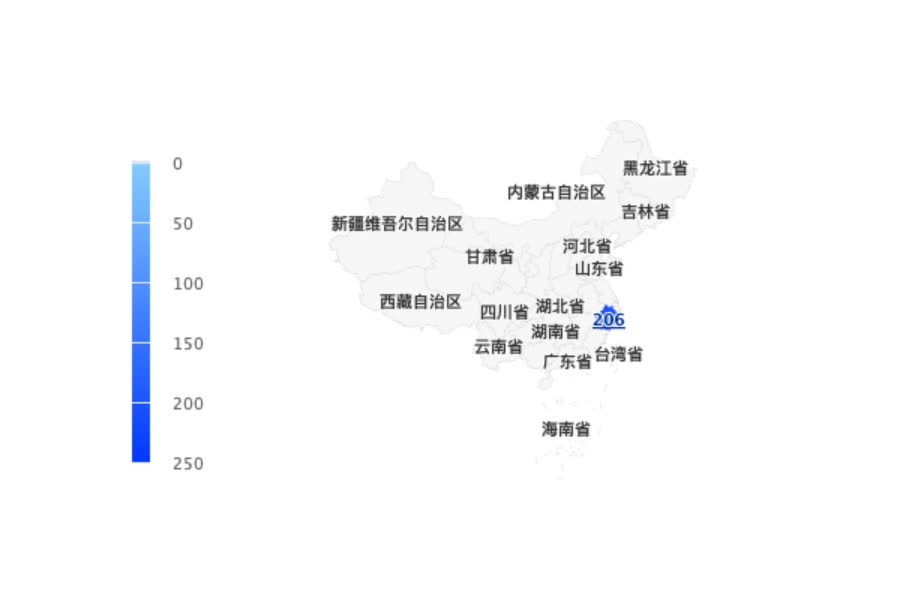

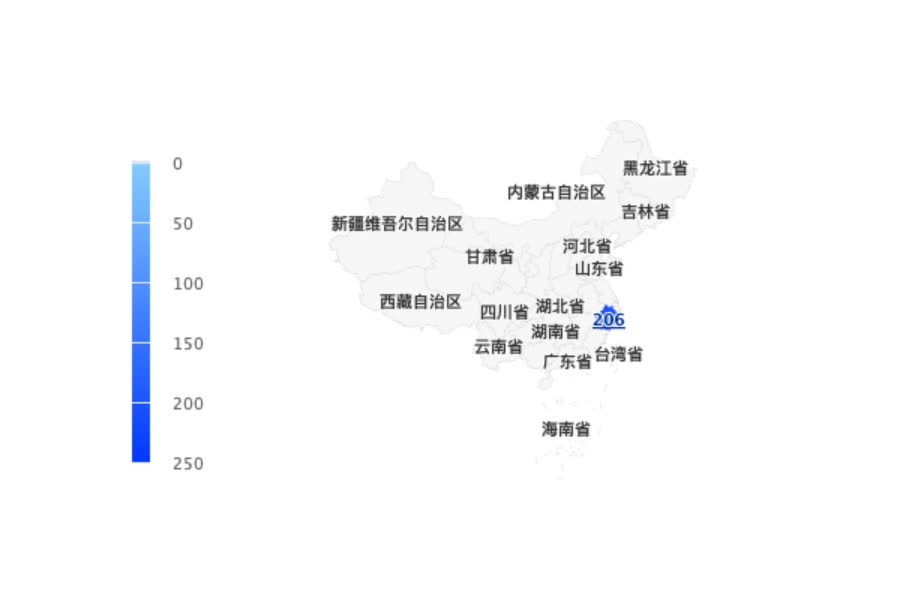

8月12日,團隊率先啟動線上問卷,面向浙江11個地市發放“農村數字普惠金融使用與權益保護”問卷,48小時內回收有效樣本206份,為后續的線下訪談精準“畫像”。

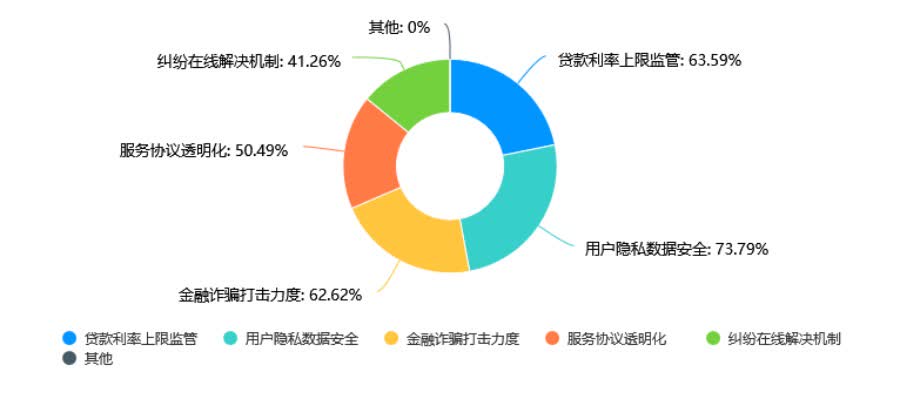

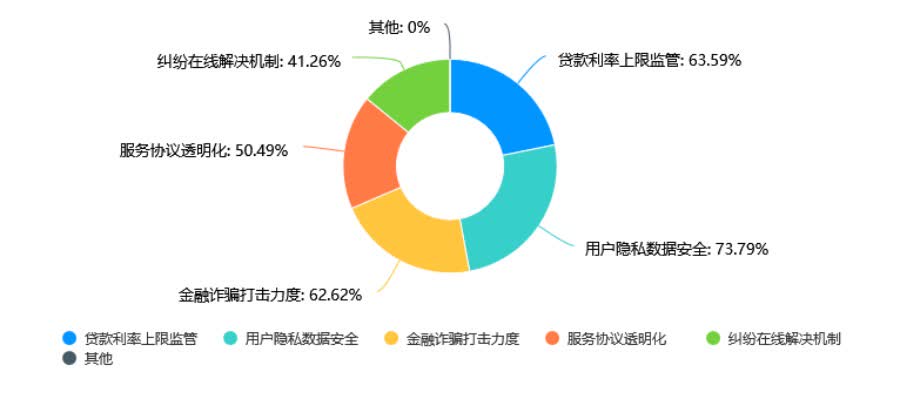

在團隊科學設計的問卷當中,我們用通俗的語言拆解了“利率上限”“數據共享”“線上糾紛”等硬核法律議題,讓中老年農戶也能輕松“掃碼作答”,在指尖上完成一次跨越數字鴻溝的公共參與。 從問卷回答結果中,我們不難發現,盡管數字技術大幅提升了金融服務的效率與覆蓋范圍,但在法律規制、數據安全、老年群體適配、監管協同等方面仍存在顯著短板。尤其是在農村地區,數字鴻溝與法律制度空白交織,大大制約了普惠金融的實際效能。

從問卷回答結果中,我們不難發現,盡管數字技術大幅提升了金融服務的效率與覆蓋范圍,但在法律規制、數據安全、老年群體適配、監管協同等方面仍存在顯著短板。尤其是在農村地區,數字鴻溝與法律制度空白交織,大大制約了普惠金融的實際效能。

二、揚帆:個訪求精,求真探實

8月17日至8月19日,實踐團隊分工為兩隊,分別在寧波市和溫州市探訪了多家金融機構的普惠業務負責人。

在中國農業銀行象山支行,團隊成員深入普惠金融部,與經理進行了深入交流。在采訪中我們了解到,該行的普惠貸款總額已達52億元,服務客戶數超過2900戶,近三年保持年均25%的高速增長。J經理還向我們介紹了”惠農e貸“、“專業大戶貸”等特色產品,并分享了他的客戶肖某通過普惠產品獲得300萬元資金,成功擴大稻蝦共養規模,成為當地種植大戶的典型案例。  在浙江農商銀行溫州分行,調研團隊重點考察了該市數字普惠金融服務平臺的運行情況。相關負責人介紹,該行通過整合線上線下資源,構建了“掌上服務平臺",為農村居民提供存貸款、支付結算等一站式服務。特別在移動支付推廣方面,該行大力推動無現金支付普及,顯著提升了農村金融服務的便利性和可得性。

在浙江農商銀行溫州分行,調研團隊重點考察了該市數字普惠金融服務平臺的運行情況。相關負責人介紹,該行通過整合線上線下資源,構建了“掌上服務平臺",為農村居民提供存貸款、支付結算等一站式服務。特別在移動支付推廣方面,該行大力推動無現金支付普及,顯著提升了農村金融服務的便利性和可得性。

在寧波銀行總行的高樓中,團隊有幸邀請并采訪了客戶經營部高級經理。受訪人從內部成本與對外報價兩個層面詳細闡釋了“普惠價格”的定價機制,介紹了該行通過FTP優惠、增值稅免稅等政策切實降低普惠貸款利率的實踐。他還特別提到,寧波銀行始終將合規經營放在首位,在激烈市場競爭中堅守利率自律底線,確保普惠金融業務的可持續發展。 通過三家金融機構的實地調研活動,我們對目前農村數字普惠金融的產品設計、風控機制、法律合規及服務落地情況有了系統的初步了解。這些現實存在的問題,推動著我們后續進行更具針對性的調查研究。

通過三家金融機構的實地調研活動,我們對目前農村數字普惠金融的產品設計、風控機制、法律合規及服務落地情況有了系統的初步了解。這些現實存在的問題,推動著我們后續進行更具針對性的調查研究。

三、入港:條分縷析,展露鋒芒

本次調研活動的選題受社會熱點及有關政策的啟發,在前期完成收集相關資料并初步制定實踐計劃后,我們開展了為期兩周的實地調查。團隊通過合理分工,雙線并行,從上游金融機構與下游農村群眾兩個角度切入,采用問卷調查與個別訪談相結合的方式,傾聽了處于不同視角的人們的看法觀點,以提高數據的全面性和深入性。  正如習近平總書記所強調:“讓人民群眾在每一項法律制度、每一個執法決定、每一宗司法案件中都感受到公平正義。”未來,團隊將繼續奔赴麗水、嘉興等地,把調研的話筒遞給農村信用社、鄉鎮小微企業、村委會與更多農戶,讓調研足跡遍及“山—海—田—島”的每個角落。

正如習近平總書記所強調:“讓人民群眾在每一項法律制度、每一個執法決定、每一宗司法案件中都感受到公平正義。”未來,團隊將繼續奔赴麗水、嘉興等地,把調研的話筒遞給農村信用社、鄉鎮小微企業、村委會與更多農戶,讓調研足跡遍及“山—海—田—島”的每個角落。

我們堅信,青年學子的綿薄之力,終能化作法治長河里的一朵浪花,助推農村數字普惠金融在共同富裕大道上行穩致遠;我們更期待,這場關乎億萬農民福祉的法治工程,因全社會的共同參與而匯聚成海,激蕩起鄉村振興的澎湃春潮,讓“普惠”二字真正寫進每一寸鄉土、照進每一張笑臉。

華東政法大學“共同富裕視域下農村數字普惠金融的法律規制研究”項目組

2025年8月

責任編輯:王明浛

指導老師:劉俊

當“數字”與“普惠”相遇,當“金融”與“共富”牽手,一場關于鄉村振興的法治實驗正在浙江這片改革熱土上悄然發生。在此背景下,華東政法大學一支由四位同學組成的社會實踐團隊,以“法律規制”為切入點,深入浙江多地,開展了一場關于農村數字普惠金融的實地調研。

2025年8月,團隊成員四人兵分兩路,分赴寧波、溫州兩地,圍繞“農村數字普惠金融的法律規制”展開社會調研。成員們用腳步丈量鄉間阡陌,用問卷傾聽農戶心聲,用訪談對話金融機構高管,既從宏觀層面梳理政策脈絡,又從微觀切口觀察數字技術如何跨越“最后一公里”,讓金融甘霖真正滴灌到每一位農戶。本次調研聚焦“數字普惠金融在共同富裕示范區運行中的法律規制不足”,以期為未來農村金融法治改革提供青年智識與青年方案。

8月12日,團隊率先啟動線上問卷,面向浙江11個地市發放“農村數字普惠金融使用與權益保護”問卷,48小時內回收有效樣本206份,為后續的線下訪談精準“畫像”。

在團隊科學設計的問卷當中,我們用通俗的語言拆解了“利率上限”“數據共享”“線上糾紛”等硬核法律議題,讓中老年農戶也能輕松“掃碼作答”,在指尖上完成一次跨越數字鴻溝的公共參與。

二、揚帆:個訪求精,求真探實

8月17日至8月19日,實踐團隊分工為兩隊,分別在寧波市和溫州市探訪了多家金融機構的普惠業務負責人。

在中國農業銀行象山支行,團隊成員深入普惠金融部,與經理進行了深入交流。在采訪中我們了解到,該行的普惠貸款總額已達52億元,服務客戶數超過2900戶,近三年保持年均25%的高速增長。J經理還向我們介紹了”惠農e貸“、“專業大戶貸”等特色產品,并分享了他的客戶肖某通過普惠產品獲得300萬元資金,成功擴大稻蝦共養規模,成為當地種植大戶的典型案例。

在寧波銀行總行的高樓中,團隊有幸邀請并采訪了客戶經營部高級經理。受訪人從內部成本與對外報價兩個層面詳細闡釋了“普惠價格”的定價機制,介紹了該行通過FTP優惠、增值稅免稅等政策切實降低普惠貸款利率的實踐。他還特別提到,寧波銀行始終將合規經營放在首位,在激烈市場競爭中堅守利率自律底線,確保普惠金融業務的可持續發展。

三、入港:條分縷析,展露鋒芒

本次調研活動的選題受社會熱點及有關政策的啟發,在前期完成收集相關資料并初步制定實踐計劃后,我們開展了為期兩周的實地調查。團隊通過合理分工,雙線并行,從上游金融機構與下游農村群眾兩個角度切入,采用問卷調查與個別訪談相結合的方式,傾聽了處于不同視角的人們的看法觀點,以提高數據的全面性和深入性。

我們堅信,青年學子的綿薄之力,終能化作法治長河里的一朵浪花,助推農村數字普惠金融在共同富裕大道上行穩致遠;我們更期待,這場關乎億萬農民福祉的法治工程,因全社會的共同參與而匯聚成海,激蕩起鄉村振興的澎湃春潮,讓“普惠”二字真正寫進每一寸鄉土、照進每一張笑臉。

華東政法大學“共同富裕視域下農村數字普惠金融的法律規制研究”項目組

2025年8月

責任編輯:王明浛

指導老師:劉俊

實踐總結推薦

- “返家鄉”社會實踐心得

- 2025-09-02

- “天府油峰·紅心筑夢”實踐隊:探尋精神根脈,賦能青春擔當

- 2025-09-02

- 以問卷為匙,解鎖高等師范教育發展密碼

- 2025-09-02

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺