蘇州科技大學社會發展與公共管理學院實踐團隊:探尋蘇吳橫塘遺珍 共促地域文化振興

- 發布時間:2025-08-25 閱讀:

- 來源:葉夢

蘇州科技大學:橫塘街道實地考察與學術研究、橫塘社區采訪與居民問卷調研紀實

為了貫徹二十大精神,響應文化傳承與地方發展之需,2025年7月初至8月中,蘇州科技大學北斗七星隊成員踏上京杭運河文化帶蘇州段------胥江小島及橫塘驛站、橫塘街道石湖公園等地,開展了一場以"振興地域文化"為主題的深度交流活動。團隊成員帶著對江南文化的熱愛,與這片土地以及這片土地上生活的居民開展一次心與心的交流。

實踐之初,我們團隊以溯源"橫塘"地名為切入點來到橫塘街道等地進行實地考察。橫塘之名始見于宋代《吳郡志》,是古驛要津,亦是一經典詩詞意象,我們團隊通過實地探訪橫塘社區的石湖公園,并結合文獻考據,試揭示地名背后的文化內涵與歷史意蘊。橫塘由渡口而市鎮,折射出江南水網地帶"以水定城"的營建智慧。自唐宋以來,歷代文人的題詠使「橫塘」二字超越地理概念,成為某種江南意象,釋放出吳地文化"古今共生"的特質,以此更好的理解吳地文化,促進文化認同,實現文化振興。

(圖為團隊成員在石湖景區實地考察,委托游人手攝,從左至右依次為蘇悅、白涵予、陳璐、葉夢、沈一凡、王月庭、周惠玲)

在城市化進程加速的當下,如何讓沉睡的古渡記憶煥發現代生機,使文化遺產真正融入社區生活、滋養居民精神家園,成為基層文化治理的關鍵命題。在2025年7月17日下午,團隊成員王月庭通過線上聯系的方式對所屬橫塘社區文化教育干事進行采訪。談及橫塘文化的代表,干事直指運河文化:"橫塘渡是京杭大運河重要轉運地,賀鑄、范成大等文人留下無數的詩篇,橫塘驛站更是見證吳地文化繁華的實物遺存。"如今,橫塘已從"交通樞紐"轉型為"文化樞紐",對于傳承面臨的挑戰,干事表示經常通過舉辦與當地文化相關的活動,增強居民的文化認同感和歸屬感,培養了居民對本地文化的認識和熱愛。本次調查聽取一線文化工作者意見,明晰社區文化基因激活的機遇與挑戰。要讓橫塘運河文化永續滋養居民精神家園,需將歷史文化資源轉化為可感知空間、可參與活動、可傳承知識及可共鳴情感。

(圖為團隊成員王月庭對橫塘社區文化教育干事進行采訪的實錄節選)

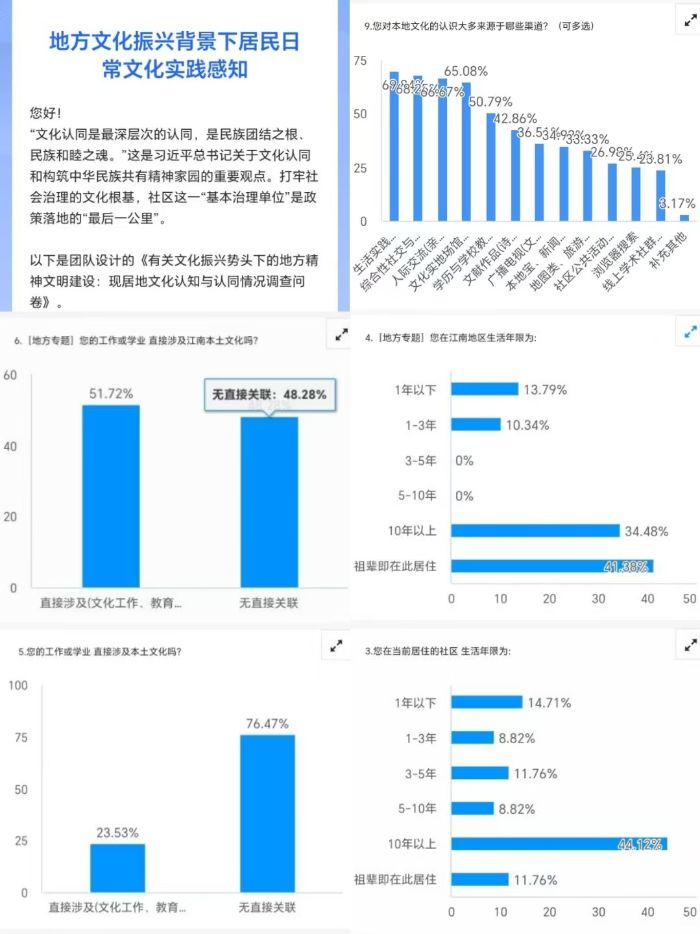

在七月下旬,北斗七星實踐隊開展了一項關于"地方文化振興背景下居民日常文化實踐感知"的問卷調查。受訪者以18-25歲群體為主,超過一半人現居在或熟悉江南地區。調查顯示超七成受訪者與江南地區有長期居住或家族淵源,說明其對本土文化有天然的親近基礎;然而,近八成受訪者的工作或學業與本土文化無直接關聯,顯示出本土文化在日常職業與學業場景中滲透不足,文化與生活、工作的結合度有待提升。且居民了解本地文化的主要渠道是生活實踐、文旅體驗、社交平臺及人際交流,體現出文化認知更偏向于非正式、生活化的場景,而傳統的文化場館等正式渠道雖有一定占比,但并非核心,提示文化傳播需更注重融入日常場景。本次問卷調查報告為團隊指明了促進地方文化認同與文化振興的方向。

(圖為團隊開展的問卷調查的部分報告結果)

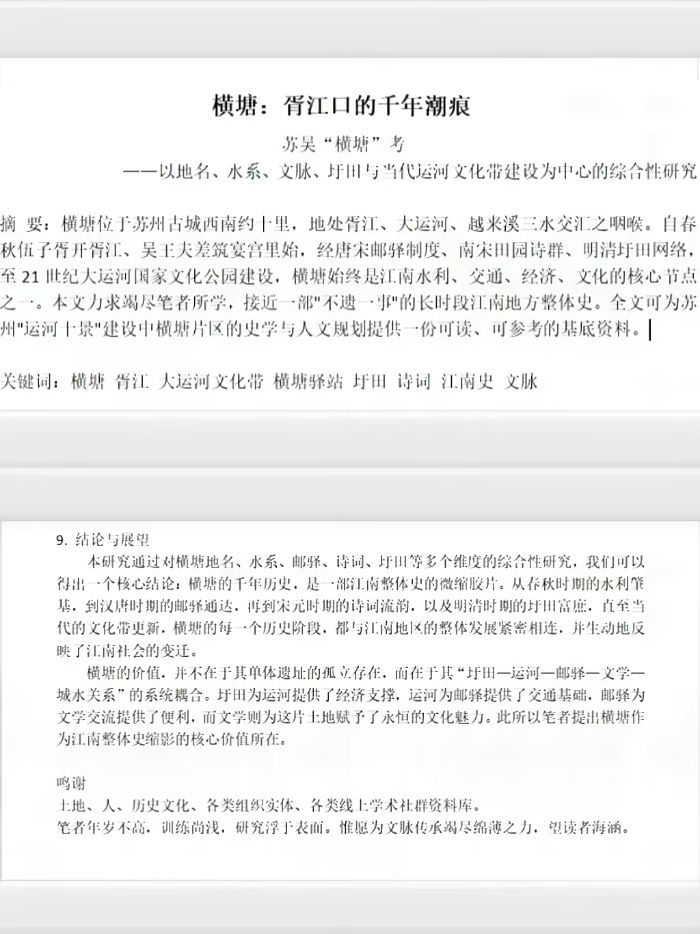

行走在橫塘古地,團隊成員醉心于江南文化。八月初,團隊長白涵予為此次暑期社會實踐撰寫了一篇論文,名為《橫塘:胥江口的千年潮痕》,聚焦蘇州橫塘,從地名溯源著手、延展水系、圩田、文脈、實物等復合維度維度進行史學研究。橫塘地處三水交匯咽喉,歷史超2500年,是江南水利、交通、經濟、文化核心節點。論文梳理其從春秋至當代的發展,分析水利、圩田等對江南的影響,及在大運河文化帶建設中的規劃,揭示其作為江南整體史縮影研究案例的價值。

(圖為團隊成員白涵予學術研究手稿節選)

中華優秀傳統文化是民族精神命脈與文化根基,為民族復興、社會主義文化提供支撐與源泉,亦在世界文明交流中具獨特價值。黨注重從民族文化血脈中開拓,以科學理性待傳統文化------既一脈相承,亦隨時代形勢新變與時俱進

本次實踐團隊聯合地方社區與文化機構,推動"橫塘"文化傳承創新,以增強居民文化認同、助力地域文化振興與發展。未來,團隊將持續關注地方文化與社會發展的互動,為地域文化振興盡綿薄之力。(通訊員:陳璐)

- 長安大學個人實踐———青春返鄉,共筑綠色家園 ;

- 2025-08-25

- 循《嘉陵江上》,礪烽火脊梁 ——哈工大學子重慶行感悟抗戰壯歌里的民族魂

- 當《嘉陵江上》的深沉旋律回蕩山城,哈工大“紅途尋跡,青春勵行”實踐團西南分隊循著歌聲,踏上了追尋重慶抗戰記憶的征程。這首

- 2025-08-25

- 蘇州科技大學社會發展與公共管理學院實踐團隊:探尋蘇吳橫塘遺珍 共促地域文化振興

- 2025-08-25

- 清華大學深研院學子赴四川青神探尋鄉村振興的“青神路徑”

- 2025年7月20日至26日,清華大學深圳國際研究生院赴四川青神實踐支隊深入四川省青神縣,開展了為期7天的暑期社會實踐。

- 2025-08-25

- 循國歌足跡,鑄青春長城 ——哈工大學子赴滇探尋“血肉長城”抗戰精神印記

- 2025年8月5日至7日,哈爾濱工業大學深圳校區智能學部“紅途尋跡,青春勵行”實踐團,循著《義勇軍進行曲》的激昂旋律,深入云南昆

- 2025-08-25

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺