多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

蘭大“幸福長流母親河”實踐隊赴呼和浩特開展“生態修復與可持續發展”專題調研:探尋綠色轉型的“青城樣本”

- 發布時間:2025-08-22 閱讀:

- 來源:蘭州大學“幸福長流母親河”暑期社會實踐隊

近日,蘭州大學“幸福長流母親河”暑期社會實踐隊赴內蒙古自治區呼和浩特市,圍繞“生態修復與可持續發展”主題,開展了一場融合生態考察、文化感知與政策研討的深度調研。實踐隊通過走訪博物館、考察大黑河郊野公園、參觀水生態科技展覽館等多種形式,系統梳理了呼和浩特市在黃河流域生態保護、水環境治理、文化傳承與綠色發展等方面的創新實踐與顯著成效。

一、生態修復:從“納污河”到“幸福河”的綠色蛻變

實踐隊首站抵達大黑河郊野公園。曾經一度污染嚴重的大黑河,通過系統性生態修復工程,如今已煥發新生。隊員們觀察到,河道水體清澈見底,水生植物繁茂,蝌蚪游弋其間,沿岸綠樹成蔭,步道與親水平臺錯落有致,成為市民休閑游憩的熱門場所。這一轉變得益于呼和浩特市實施的清淤疏浚、生態護坡、濕地凈化、再生水補水等綜合治理措施,不僅顯著提升了水質,更恢復了河流生態功能,為黃河流域生態安全提供了重要支撐。

在黃河·長江水生態科技展覽館,隊員們與副館長取得交流,進一步了解到呼和浩特市在水生態治理領域的系統規劃與技術應用。從古代“魚嘴分水”的生態智慧,到近現代以工程為主導的水利開發,再到當前以生態為導向的系統治理,呼和浩特市逐步探索出一條“治理與修復并重、生態與經濟協同”的發展路徑。寶貝河清淤造地、大黑河全域通流、哈拉沁沙坑變綠洲等典型案例,生動詮釋了“綠水青山就是金山銀山”的理念。

二、文化根脈:草原文明與現代城市的對話

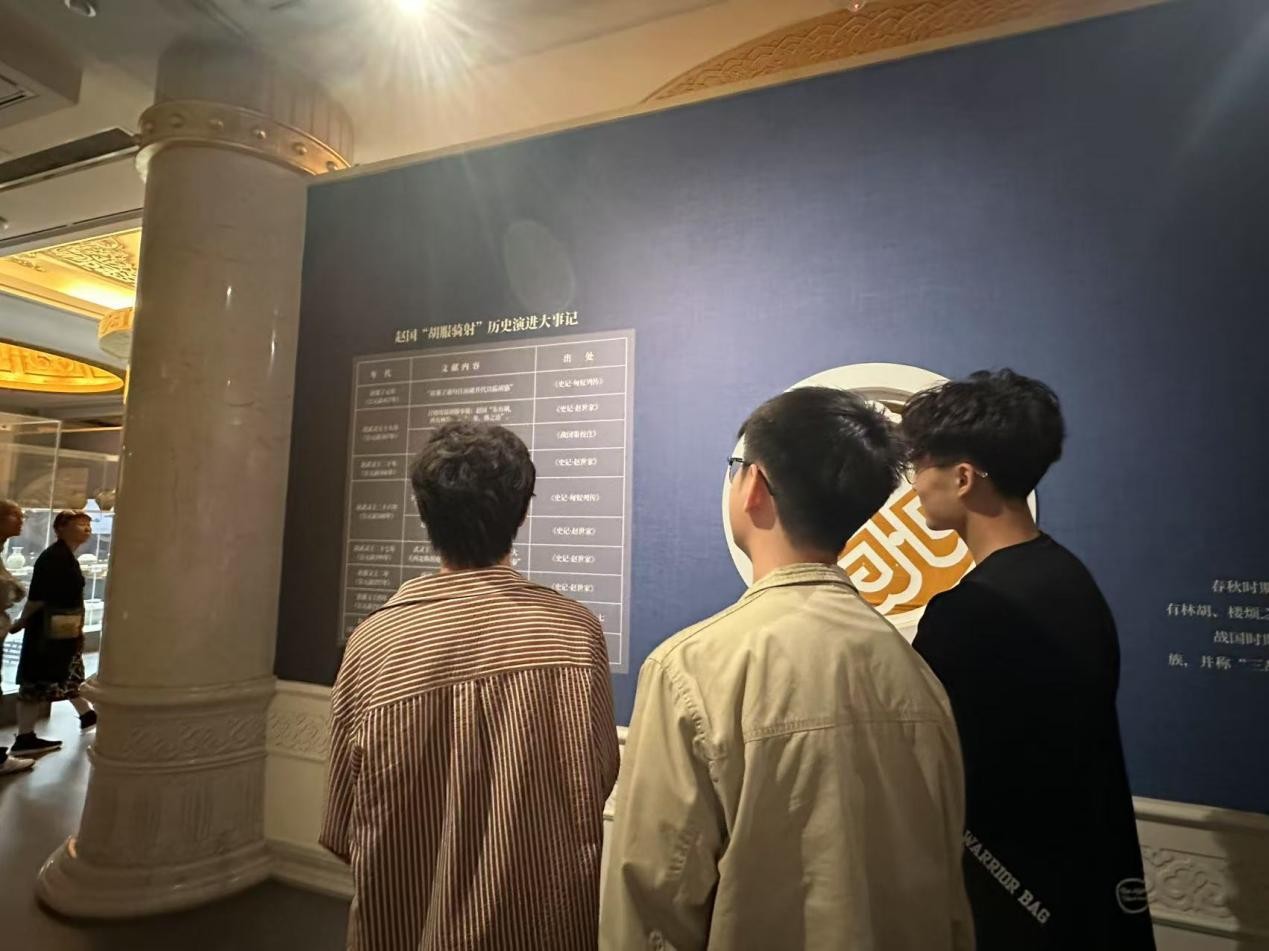

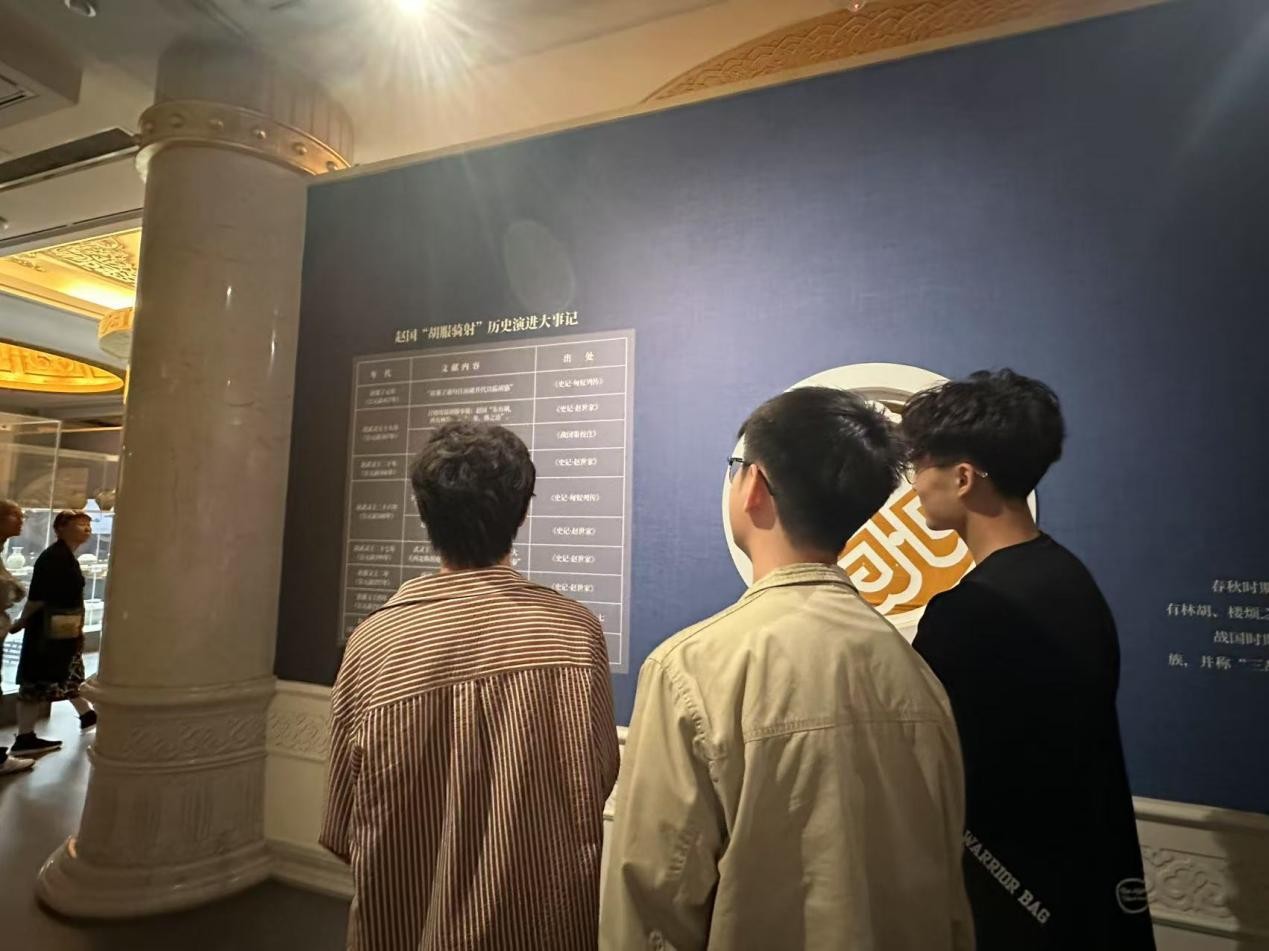

實踐隊深入呼和浩特博物館,透過一件件青銅器、磚雕、金冠飾與現代城市模型,讀懂了這座城市深厚的文化基因。從新石器時代的細石器與彩陶,到匈奴金冠上的鷹狼圖騰,從明清時期“歸化城”的漢蒙藏建筑融合,到現代城市規劃中保留的“敖包”“蘇木”街名——呼和浩特始終保持著游牧文明與農耕文明、傳統與現代的深度對話。

這種文化上的“雜交優勢”也體現在生態治理中。隊員們注意到,大黑河治理不僅注重生態功能恢復,還融入了草原文化元素,如濕地景觀設計中模仿草原河流的自然曲線,步道命名體現地域特色等。生態修復不再是單純的技術工程,而是成為延續文化記憶、塑造城市精神的重要載體。

三、可持續發展:生態價值轉化為民生福祉

調研中,實踐隊重點關注了生態效益如何轉化為經濟效益與社會效益。大黑河郊野公園帶動了周邊鄉村旅游、餐飲住宿、文創產品銷售等產業發展;寶貝河清淤產生的泥沙用于造地,發展設施農業和花卉種植,直接創造經濟效益超1.5億元;再生水利用每年為內蒙古財經大學節約水費130萬元……這些案例表明,生態投入正在產生實實在在的回報。

呼和浩特市通過“三線一單”生態管控、智慧水利系統建設、跨區域生態補償機制等制度創新,為可持續發展提供了堅實保障。全市再生水利用率目標提升至48%,固體廢物“互聯網+”監控系統上線,民間河長與義務巡河員隊伍積極參與,形成了“政府主導、市場運作、公眾參與”的多元共治格局。

四、青年思考:為黃河戰略貢獻智慧力量

通過此次調研,蘭州大學“幸福長流母親河”實踐隊的隊員們深刻認識到,生態修復與可持續發展是一項系統工程,需要統籌水資源、水環境、水生態治理,兼顧文化傳承與經濟發展,協調政府、市場與社會力量。呼和浩特市的“青城樣本”為黃河流域其他地區提供了可借鑒的經驗。

隊員們表示,將結合環境科學、生態學、資源管理等專業知識,對調研資料進行深入分析,形成高質量的調研報告和政策建議,為推動黃河流域生態保護和高質量發展貢獻青年智慧。他們也將積極傳播此次調研的所見所聞所思,呼吁更多青年學子關注母親河、投身生態文明建設。

此次社會實踐不僅提升了隊員們的專業認知和實踐能力,更深化了他們對國家戰略的理解,增強了服務社會的責任感。蘭大學子將繼續秉持“自強不息、獨樹一幟”的校訓,為守護黃河安瀾、建設美麗中國貢獻力量。

一、生態修復:從“納污河”到“幸福河”的綠色蛻變

實踐隊首站抵達大黑河郊野公園。曾經一度污染嚴重的大黑河,通過系統性生態修復工程,如今已煥發新生。隊員們觀察到,河道水體清澈見底,水生植物繁茂,蝌蚪游弋其間,沿岸綠樹成蔭,步道與親水平臺錯落有致,成為市民休閑游憩的熱門場所。這一轉變得益于呼和浩特市實施的清淤疏浚、生態護坡、濕地凈化、再生水補水等綜合治理措施,不僅顯著提升了水質,更恢復了河流生態功能,為黃河流域生態安全提供了重要支撐。

在黃河·長江水生態科技展覽館,隊員們與副館長取得交流,進一步了解到呼和浩特市在水生態治理領域的系統規劃與技術應用。從古代“魚嘴分水”的生態智慧,到近現代以工程為主導的水利開發,再到當前以生態為導向的系統治理,呼和浩特市逐步探索出一條“治理與修復并重、生態與經濟協同”的發展路徑。寶貝河清淤造地、大黑河全域通流、哈拉沁沙坑變綠洲等典型案例,生動詮釋了“綠水青山就是金山銀山”的理念。

二、文化根脈:草原文明與現代城市的對話

實踐隊深入呼和浩特博物館,透過一件件青銅器、磚雕、金冠飾與現代城市模型,讀懂了這座城市深厚的文化基因。從新石器時代的細石器與彩陶,到匈奴金冠上的鷹狼圖騰,從明清時期“歸化城”的漢蒙藏建筑融合,到現代城市規劃中保留的“敖包”“蘇木”街名——呼和浩特始終保持著游牧文明與農耕文明、傳統與現代的深度對話。

這種文化上的“雜交優勢”也體現在生態治理中。隊員們注意到,大黑河治理不僅注重生態功能恢復,還融入了草原文化元素,如濕地景觀設計中模仿草原河流的自然曲線,步道命名體現地域特色等。生態修復不再是單純的技術工程,而是成為延續文化記憶、塑造城市精神的重要載體。

三、可持續發展:生態價值轉化為民生福祉

調研中,實踐隊重點關注了生態效益如何轉化為經濟效益與社會效益。大黑河郊野公園帶動了周邊鄉村旅游、餐飲住宿、文創產品銷售等產業發展;寶貝河清淤產生的泥沙用于造地,發展設施農業和花卉種植,直接創造經濟效益超1.5億元;再生水利用每年為內蒙古財經大學節約水費130萬元……這些案例表明,生態投入正在產生實實在在的回報。

呼和浩特市通過“三線一單”生態管控、智慧水利系統建設、跨區域生態補償機制等制度創新,為可持續發展提供了堅實保障。全市再生水利用率目標提升至48%,固體廢物“互聯網+”監控系統上線,民間河長與義務巡河員隊伍積極參與,形成了“政府主導、市場運作、公眾參與”的多元共治格局。

四、青年思考:為黃河戰略貢獻智慧力量

通過此次調研,蘭州大學“幸福長流母親河”實踐隊的隊員們深刻認識到,生態修復與可持續發展是一項系統工程,需要統籌水資源、水環境、水生態治理,兼顧文化傳承與經濟發展,協調政府、市場與社會力量。呼和浩特市的“青城樣本”為黃河流域其他地區提供了可借鑒的經驗。

隊員們表示,將結合環境科學、生態學、資源管理等專業知識,對調研資料進行深入分析,形成高質量的調研報告和政策建議,為推動黃河流域生態保護和高質量發展貢獻青年智慧。他們也將積極傳播此次調研的所見所聞所思,呼吁更多青年學子關注母親河、投身生態文明建設。

此次社會實踐不僅提升了隊員們的專業認知和實踐能力,更深化了他們對國家戰略的理解,增強了服務社會的責任感。蘭大學子將繼續秉持“自強不息、獨樹一幟”的校訓,為守護黃河安瀾、建設美麗中國貢獻力量。

實踐總結推薦

- 南京財經大學:深入井岡山調研探索紅色文旅賦能鄉村振興新路徑

- 2025-08-22

- 蘭大“幸福長流母親河”實踐隊赴呼和浩特開展“生態修復與可持續發展”專題調研:探尋綠色轉型的

- 近日,蘭州大學“幸福長流母親河”暑期社會實踐隊赴內蒙古自治區呼和浩特市,圍繞“生態修復與可持續發展”主題,開展了一場融合

- 2025-08-22

- 深耕秦巴熱土,架設振興語橋——“漢風語驛秦巴行”社會實踐團推普實踐活動總結

- 2025-08-22

- 電力之光照山河:上海電力大學學子五省實踐解碼能源轉型與人才成長

- 2025-08-22

- 數字鴻溝上的青春之橋——記一次智慧助老三下鄉實踐的覺醒與成長

- 本文記錄了大學生智慧助老三下鄉實踐,旨在跨越數字鴻溝。團隊通過方言語音手冊、智能藥盒等適老化方案,結合反詐情景教學與家庭

- 2025-08-22

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺