多彩大學(xué)生網(wǎng),大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺(tái)

“星火湘?zhèn)鳌睂?shí)踐團(tuán):解碼湘鄂文化傳承脈絡(luò)

- 發(fā)布時(shí)間:2025-08-19 閱讀:

- 來源:“星火湘?zhèn)鳌睂?shí)踐團(tuán)

在傳統(tǒng)文化復(fù)興成為時(shí)代強(qiáng)音的當(dāng)下,如何讓歷史文脈在現(xiàn)代社會(huì)煥發(fā)新生,成為各界關(guān)注的焦點(diǎn)。6月17日,“星火湘?zhèn)?rdquo;實(shí)踐團(tuán)帶著對(duì)文化傳承的使命感,踏上了前往湖南博物院馬王堆展廳與武漢黃鶴樓的探索之旅,以文物與建筑為雙載體,開啟一場(chǎng)沉浸式社會(huì)實(shí)踐,探尋文化傳承的全新路徑。

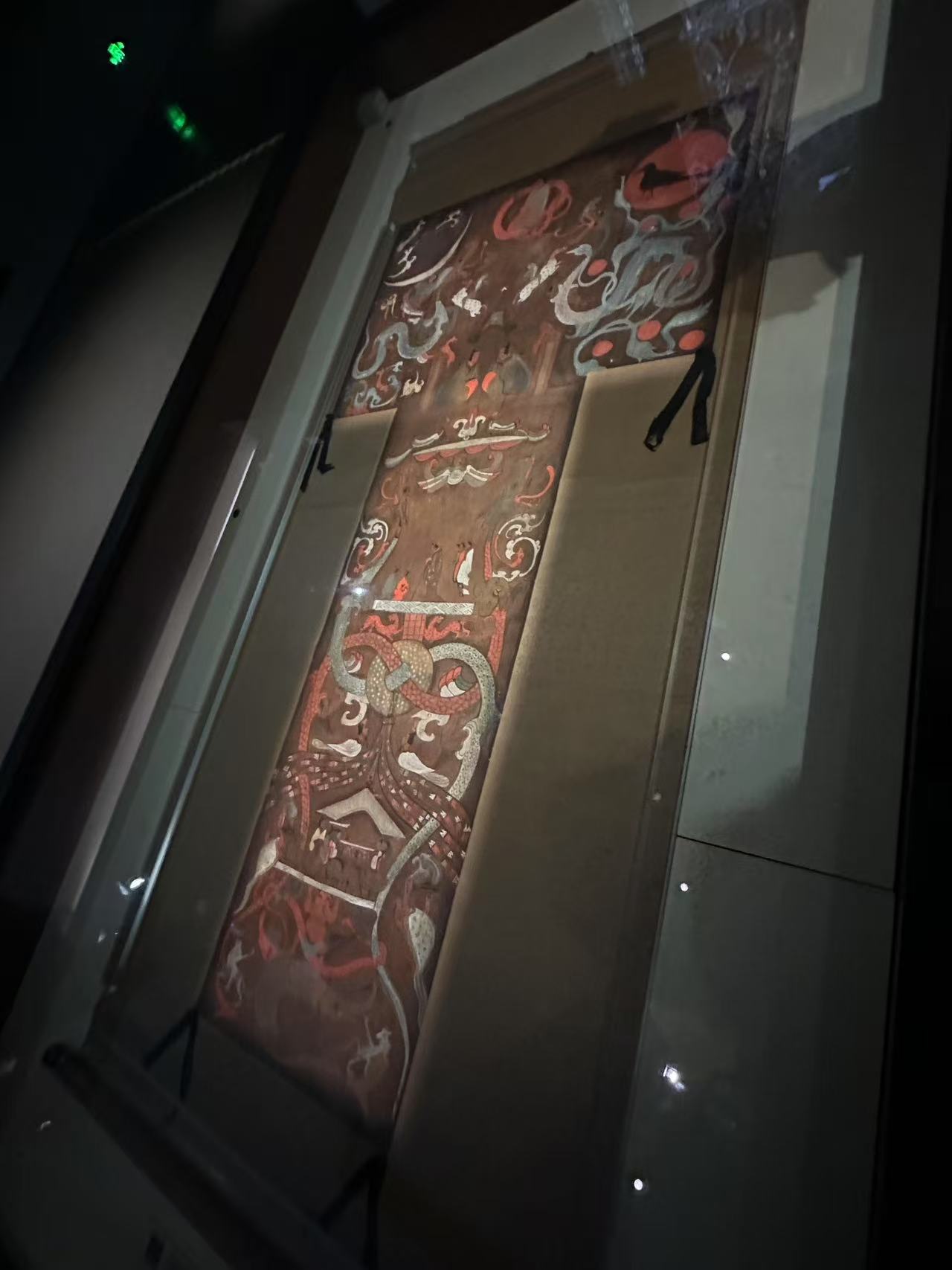

湖南博物院的馬王堆展廳,宛如一座穿越時(shí)空的橋梁,將兩千多年前的西漢社會(huì)生動(dòng)地呈現(xiàn)在世人面前。當(dāng)實(shí)踐團(tuán)成員走進(jìn)展廳,一件件精美的文物瞬間吸引了他們的目光。素紗襌衣薄如蟬翼、輕若煙霧,僅重49克,其精湛的紡織工藝令人嘆為觀止,代表著漢代紡織技術(shù)的巔峰水平;T形帛畫以奇幻瑰麗的構(gòu)圖,描繪了天上、人間、地下的奇妙景象,生動(dòng)詮釋了古人對(duì)宇宙和生死的獨(dú)特認(rèn)知;造型精美的漆器、記錄著先哲智慧的簡(jiǎn)牘,以及眾多絲織衣物等文物,共同串聯(lián)起西漢時(shí)期的喪葬習(xí)俗、日常生活與文化風(fēng)貌。

面對(duì)如此豐富而珍貴的文化遺產(chǎn),實(shí)踐團(tuán)以“科技 + 學(xué)術(shù)”為雙翼,積極探索文物活化利用的新方式。他們借助數(shù)字導(dǎo)覽設(shè)備,深入了解每一件文物背后的歷史故事和文化內(nèi)涵,并通過拍攝高清細(xì)節(jié)照片、繪制專業(yè)思維導(dǎo)圖等方式,構(gòu)建起系統(tǒng)的文化數(shù)字檔案。這些努力打破了展柜的物理界限,讓千年漢韻以更加生動(dòng)、多元的形式呈現(xiàn)在大眾眼前,讓文物真正“活”了起來。

離開湖南,實(shí)踐團(tuán)來到武漢黃鶴樓。這座屹立在長(zhǎng)江之畔的千古名樓,不僅是建筑藝術(shù)的瑰寶,更是詩詞文化的寶庫(kù)。從崔顥筆下“日暮鄉(xiāng)關(guān)何處是?煙波江上使人愁”的羈旅愁思,到李白所寫“孤帆遠(yuǎn)影碧空盡,唯見長(zhǎng)江天際流”的送別深情,無數(shù)經(jīng)典詩篇賦予了黃鶴樓深厚的文化底蘊(yùn)。實(shí)踐團(tuán)聚焦于“詩詞與建筑的文化互文”,深入研讀黃鶴樓的建筑沿革,對(duì)比不同時(shí)期的建筑模型,挖掘其屢毀屢建背后所蘊(yùn)含的堅(jiān)韌不拔的精神傳承。在他們看來,黃鶴樓的一次次重建,正是中華民族對(duì)歷史文化執(zhí)著堅(jiān)守的生動(dòng)寫照,也是民族精神代代延續(xù)的有力見證。成員們通過對(duì)詩詞與建筑的深入研究,為文旅融合提供了極具價(jià)值的實(shí)踐樣本。

此次實(shí)踐,“星火湘?zhèn)?rdquo;實(shí)踐團(tuán)以“文物研究 + 詩詞解碼 + 數(shù)字傳播”的多維聯(lián)動(dòng)模式,既深挖了馬王堆漢墓的歷史厚度,又拓展了黃鶴樓的文化廣度。青年學(xué)子們用獨(dú)特的視角和創(chuàng)新的思維,激活了文化傳承的新動(dòng)能,將沉睡的歷史資源轉(zhuǎn)化為備受社會(huì)關(guān)注的文化熱點(diǎn),為傳統(tǒng)文化“破圈”提供了可復(fù)制的寶貴經(jīng)驗(yàn)。他們的行動(dòng),不僅讓湘鄂兩地的文化瑰寶重新煥發(fā)光彩,更為中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的傳承與發(fā)展注入了青春力量,照亮了傳統(tǒng)文化在新時(shí)代的前行之路。

編輯:陳靜 楊繡君 楊子琪 楊露

湖南博物院的馬王堆展廳,宛如一座穿越時(shí)空的橋梁,將兩千多年前的西漢社會(huì)生動(dòng)地呈現(xiàn)在世人面前。當(dāng)實(shí)踐團(tuán)成員走進(jìn)展廳,一件件精美的文物瞬間吸引了他們的目光。素紗襌衣薄如蟬翼、輕若煙霧,僅重49克,其精湛的紡織工藝令人嘆為觀止,代表著漢代紡織技術(shù)的巔峰水平;T形帛畫以奇幻瑰麗的構(gòu)圖,描繪了天上、人間、地下的奇妙景象,生動(dòng)詮釋了古人對(duì)宇宙和生死的獨(dú)特認(rèn)知;造型精美的漆器、記錄著先哲智慧的簡(jiǎn)牘,以及眾多絲織衣物等文物,共同串聯(lián)起西漢時(shí)期的喪葬習(xí)俗、日常生活與文化風(fēng)貌。

|

| (圖為6月17日“星火湘?zhèn)?rdquo;實(shí)踐團(tuán)參觀湖南博物院T形帛畫。陳靜供圖) |

離開湖南,實(shí)踐團(tuán)來到武漢黃鶴樓。這座屹立在長(zhǎng)江之畔的千古名樓,不僅是建筑藝術(shù)的瑰寶,更是詩詞文化的寶庫(kù)。從崔顥筆下“日暮鄉(xiāng)關(guān)何處是?煙波江上使人愁”的羈旅愁思,到李白所寫“孤帆遠(yuǎn)影碧空盡,唯見長(zhǎng)江天際流”的送別深情,無數(shù)經(jīng)典詩篇賦予了黃鶴樓深厚的文化底蘊(yùn)。實(shí)踐團(tuán)聚焦于“詩詞與建筑的文化互文”,深入研讀黃鶴樓的建筑沿革,對(duì)比不同時(shí)期的建筑模型,挖掘其屢毀屢建背后所蘊(yùn)含的堅(jiān)韌不拔的精神傳承。在他們看來,黃鶴樓的一次次重建,正是中華民族對(duì)歷史文化執(zhí)著堅(jiān)守的生動(dòng)寫照,也是民族精神代代延續(xù)的有力見證。成員們通過對(duì)詩詞與建筑的深入研究,為文旅融合提供了極具價(jià)值的實(shí)踐樣本。

|

| (圖為6月17日“星火湘?zhèn)?rdquo;實(shí)踐團(tuán)參觀武漢黃鶴樓。陳靜供圖) |

編輯:陳靜 楊繡君 楊子琪 楊露

社會(huì)實(shí)踐內(nèi)容推薦

- 實(shí)踐掠影:“星火湘?zhèn)鳌保ǜ裎幕瘋鞒兴查g

- “星火湘?zhèn)鳌睂?shí)踐團(tuán)暑期在長(zhǎng)沙和武漢的社會(huì)實(shí)踐

- 2025-08-19

- 志愿者站崗實(shí)踐

- 2025-08-19

- “星火湘?zhèn)鳌睂?shí)踐團(tuán):解碼湘鄂文化傳承脈絡(luò)

- “星火湘?zhèn)鳌睂?shí)踐團(tuán)暑期在長(zhǎng)沙和武漢的社會(huì)實(shí)踐

- 2025-08-19

- “識(shí)詐明心”,斗智斗勇

- 八月的陽光鋪滿揚(yáng)州市大橋鎮(zhèn)文化體育中心,空氣中跳動(dòng)著假期的輕快音符,卻也無聲地提醒著無處不在、需要警惕的風(fēng)險(xiǎn)暗流。為了讓

- 2025-08-19

- 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)神農(nóng)鏈團(tuán)隊(duì)探秘清潭溝:解碼“仙草”的生命原境與文化基因

- 云涌千峰,溪鳴幽谷。在霍山縣中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的陪同下,南京財(cái)經(jīng)大學(xué)神農(nóng)鏈團(tuán)隊(duì)深入大別山腹地的清潭溝霍山石斛原種保

- 2025-08-19

- 閱讀

- 多彩大學(xué)生網(wǎng)©版權(quán)所有 鄂ICP備2022010258號(hào)-18

-

大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺(tái)