多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

湖北民族大學法學院“法潤青禾”實踐隊 法治清泉潤澤水洞,青春力量賦能鄉村

發布時間:2025-07-06 閱讀: 一鍵復制網址

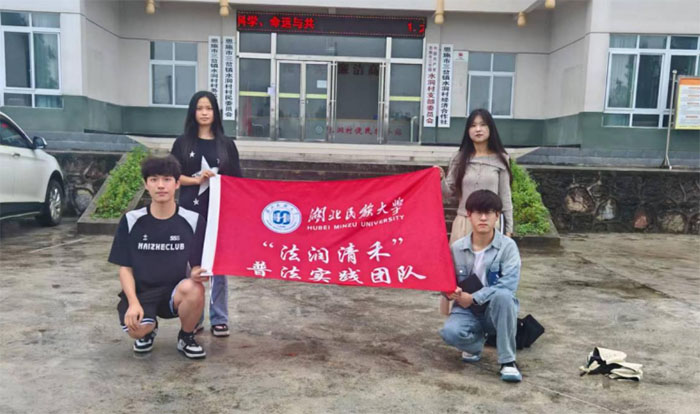

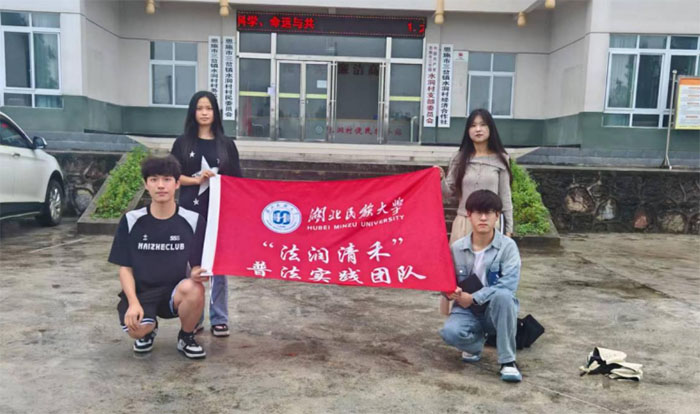

(記者 陳景琦 馬宇恒)為響應國家鄉村振興戰略號召,深入基層開展法治服務,湖北民族大學法學院“法潤青禾”普法實踐隊,在恩施市三岔鎮司法局的指導與對接下,于2025年6月20日奔赴三岔鎮水洞村,開展了一場融合水質安全調研與精準法治宣講的暑期“三下鄉”實踐活動。實踐隊以專業視角聚焦民生關切,以青春腳步丈量鄉村法治需求,為水洞村注入了一股清新的法治活力。

專業視角探水質,守護民生“生命線”。“源頭活水”是鄉村健康發展的基礎。調研結果顯示水洞村享有政府引調的優質自來水和雙水源保障,并且正在建設的“楊柳溪管網延伸工程”也將持續優化供水體系。隊員們實地走訪村內水廠及水源地,細致觀察取水口環境、凈化設施運行狀態,并沿供水管網與村內河流進行踏勘,詳細記錄水體觀感、周邊排污及保護措施落實情況。

實踐隊發現,得益于政府有效管理與村民環保意識提升,村內主要飲用水源清澈潔凈,管網維護良好。村道沿線5公里科學分布40余個垃圾桶,生活垃圾實現政府統一清運,有效避免了面源污染。道路兩旁花壇綠意盎然,村民自發參與建設維護,展現出良好的生態環境治理成效。這些扎實的基礎工作為水質安全提供了有力保障。實踐隊將形成專業調研報告,提出針對性建議,助力水洞村持續鞏固“水清岸綠”的生態優勢。

環境保護是水洞村的亮點,也是法治宣傳的重點。隊員們結合該村生活垃圾統一處理、河流政府管理、村民積極參與綠化等良好實踐,運用通俗易懂的語言、生動鮮活的案例著重宣講了《環境保護法》、《水污染防治法》相關法律責任,強化村民“綠水青山就是金山銀山”的法治理念,鼓勵大家珍惜并守護好來之不易的優美環境。

普法形式不拘一格——村頭樹下、農家院落都成為普法微課堂,隊員們與村民圍坐交流,耐心解答土地流轉、務工維權等切身疑問。一場場接地氣的“法治龍門陣”,讓抽象的法條化作村民聽得懂、用得上的“護身符”,法治精神如春風化雨,浸潤心田。

青春聚力助振興,校地聯動“謀長遠”此次水洞村之行,不僅是普法實踐,更是校地深度合作的生動實踐。三岔鎮司法局作為關鍵橋梁,為活動提供了堅實的政策與協調支持,確保了實踐方向與基層需求的精準契合。水洞村兩委的高度重視與村民的熱情參與,特別是村支書對供水體系完善工程的介紹,展現了基層治理的積極面貌,也為學子們提供了寶貴的實踐課堂。

“深入水洞村,我們見證了政府公共服務下沉的實效,更感受到法治思維在鄉村治理中的蓬勃力量,”實踐隊員深有感觸,“村民們對美好生活的向往和對法律知識的渴求,是我們持續前行的動力。”實踐隊伍后續將持續強化與地方的合作,推動更多智力資源服務鄉村振興戰略。(記者 陳景琦 馬宇恒 通訊員 李佳妮 譚昱陽 楊冰潔 劉昱辰 寸雪琴 彭莎莎)

圖為普法實踐隊前往水洞村與村委會對接 劉昱辰 供圖

專業視角探水質,守護民生“生命線”。“源頭活水”是鄉村健康發展的基礎。調研結果顯示水洞村享有政府引調的優質自來水和雙水源保障,并且正在建設的“楊柳溪管網延伸工程”也將持續優化供水體系。隊員們實地走訪村內水廠及水源地,細致觀察取水口環境、凈化設施運行狀態,并沿供水管網與村內河流進行踏勘,詳細記錄水體觀感、周邊排污及保護措施落實情況。

圖為實踐隊員前往水洞村自來水水泵站實地調研 陳景琦 供圖

實踐隊發現,得益于政府有效管理與村民環保意識提升,村內主要飲用水源清澈潔凈,管網維護良好。村道沿線5公里科學分布40余個垃圾桶,生活垃圾實現政府統一清運,有效避免了面源污染。道路兩旁花壇綠意盎然,村民自發參與建設維護,展現出良好的生態環境治理成效。這些扎實的基礎工作為水質安全提供了有力保障。實踐隊將形成專業調研報告,提出針對性建議,助力水洞村持續鞏固“水清岸綠”的生態優勢。

圖為實踐隊員為水洞村村民進行普法宣講 馬宇恒 供圖

環境保護是水洞村的亮點,也是法治宣傳的重點。隊員們結合該村生活垃圾統一處理、河流政府管理、村民積極參與綠化等良好實踐,運用通俗易懂的語言、生動鮮活的案例著重宣講了《環境保護法》、《水污染防治法》相關法律責任,強化村民“綠水青山就是金山銀山”的法治理念,鼓勵大家珍惜并守護好來之不易的優美環境。

普法形式不拘一格——村頭樹下、農家院落都成為普法微課堂,隊員們與村民圍坐交流,耐心解答土地流轉、務工維權等切身疑問。一場場接地氣的“法治龍門陣”,讓抽象的法條化作村民聽得懂、用得上的“護身符”,法治精神如春風化雨,浸潤心田。

圖為隊員采訪村書記杜克明 彭莎莎 供圖

青春聚力助振興,校地聯動“謀長遠”此次水洞村之行,不僅是普法實踐,更是校地深度合作的生動實踐。三岔鎮司法局作為關鍵橋梁,為活動提供了堅實的政策與協調支持,確保了實踐方向與基層需求的精準契合。水洞村兩委的高度重視與村民的熱情參與,特別是村支書對供水體系完善工程的介紹,展現了基層治理的積極面貌,也為學子們提供了寶貴的實踐課堂。

“深入水洞村,我們見證了政府公共服務下沉的實效,更感受到法治思維在鄉村治理中的蓬勃力量,”實踐隊員深有感觸,“村民們對美好生活的向往和對法律知識的渴求,是我們持續前行的動力。”實踐隊伍后續將持續強化與地方的合作,推動更多智力資源服務鄉村振興戰略。(記者 陳景琦 馬宇恒 通訊員 李佳妮 譚昱陽 楊冰潔 劉昱辰 寸雪琴 彭莎莎)

作者:陳景琦 馬宇恒 來源:湖北民族大學法學院“法潤青禾”普法實踐隊

掃一掃 分享悅讀

- 湖北民族大學法學院“法潤青禾”實踐隊 法治清泉潤澤水洞,青春力量賦能鄉村

- 湖北民族大學法學院“法潤青禾”普法實踐隊,在恩施市三岔鎮司法局的指導與對接下,于2025年6月20日奔赴三岔鎮水洞村,開展了一場融合

- 07-06

- 合肥探市金寨啟程:雙核驅動下靈芝產業的蝶變圖譜

- 7月5日,合肥工業大學食品與生物工程學院赴金寨縣調研靈芝加工產業暑期社會實踐團隊秉持著走出“象牙塔”

- 07-06

- 深入市場調研,賦能產業振興

- 7月5日,合肥工業大學食品與生物工程學院赴金寨縣調研靈芝加工產業暑期社會實踐團隊開啟充實而富有意義的實踐之旅,先在合肥市靈芝銷售

- 07-06

- 電影搭臺送歡樂,防疫宣講護安康—赴長豐縣左店鎮“繁星照左店,支教弘風筑未來”志愿服務實踐團

- 7月4日至5日,“繁星照左店,支教弘風筑未來”實踐團走進長豐縣左店鎮,以“晨讀啟智、課業護航、閱讀拓界、健康科普、觀影勵志”五大

- 07-05

- 踐行計劃 | 浙江大學建筑工程學院實踐團赴中建國際實踐交流 ——探索行業創新活力,學習領潮前行

- 7月3日,浙江大學建筑工程學院赴深圳社會實踐團在學院團委2名指導教師的帶領下,走進中國建筑國際集團

- 07-05

- 疫苗防護進社區,健康理念入人心——南京醫科大學志愿者在橫嶺社區開展科普宣傳

- 7月3日上午,南京醫科大學“控糖脫敏護成長之路接苗防疫守青春之盾”社會實踐團隊來到南京市江寧區橫嶺社區居家養老服務站

- 07-05

- 探尋張謇故里 秉承教育思想

- 07-05

-

大學生三下鄉投稿平臺