多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

《蓮花山下的寶藏》:解碼汕尾海豐的文化基因

發布時間:2025-07-27 閱讀: 一鍵復制網址

在汕尾市海豐縣梅隴鎮,蓮花山的云霧不僅滋養著千年茶園,更藏著一段交織著紅色記憶、茶香傳承與匠心工藝的動人故事。廣東省外語藝術職業學院風信子實踐隊創作的《蓮花山下的寶藏》,以汕尾市海豐縣梅隴鎮為背景,通過“茶葉、紅旗、銀蓮花”三條線索,串聯起當地紅色文化、茶文化與首飾文化的深厚底蘊,成為展現地域文化傳承的生動載體。跟隨著廣東省外語藝術職業學院風信子實踐隊,透過這本繪本,探尋海豐大地深處的精神寶藏。

紅色文化:信念的火種永不熄滅

繪本中"一面紅旗"的線索,直指海豐作為中國紅色革命搖籃的歷史根基。奶奶日記里記載的"制作紅旗、參加農會"場景,正是1920年代海豐農民運動的真實寫照。

歷史考據顯示,1922年彭湃在海豐發起農民運動,建立全國第一個農會,而紅宮紅場作為中國第一個紅色政權的誕生地,至今仍留存著當年革命志士縫制紅旗的印記。繪本中"奶奶親手縫制小紅旗"的情節,藝術化還原了海豐人民"敢為人先、無私奉獻"的革命精神。這種精神在當代梅隴鎮的紅色教育基地中,依然通過實物陳列與場景再現被代代傳頌。

《蓮花山下的寶藏》將革命歷史融入家族記憶,用"紅旗"作為時空紐帶,讓年輕讀者在祖孫故事中觸摸歷史溫度,理解"信念的力量"如何跨越時代。

圖為繪本內頁“奶奶縫制了紅旗”場景。羅思怡 供圖

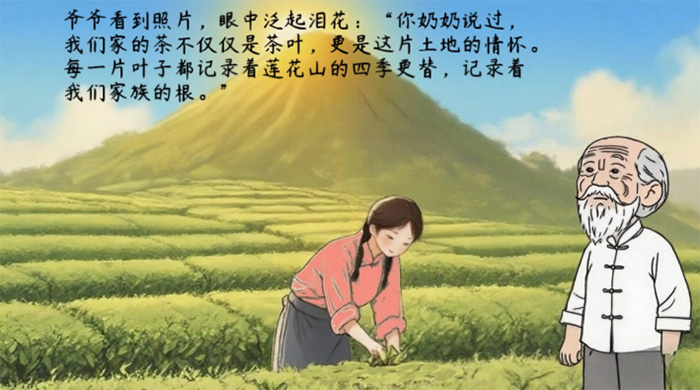

茶文化:一片葉子承載的土地情懷"一片茶葉"的線索,揭開了海豐人與土地共生的密碼。繪本中"老茶樹下的陶罐"藏著"發黃的茶葉和采茶照片",這一場景精準還原了海豐傳統茶文化的核心——茶是土地的情懷,是家族的根。

海豐蓮花山地區種茶歷史逾千年,當地茶農遵循"春采明前、夏采雨前"的古法,傳承著"一芽一葉"的采摘標準。繪本中"小信沖泡老茶"的細節,不僅展現了殺青、揉捻、烘焙的傳統工藝,更傳遞出"每片葉子都記錄四季更替"的生態智慧。如今,蓮花山綠茶制作技藝已被列入汕尾非遺名錄,茶園里的老茶樹仍在訴說著"守正創新"的傳承故事。

圖為繪本內頁“奶奶采茶”場景。羅紫璇 供圖

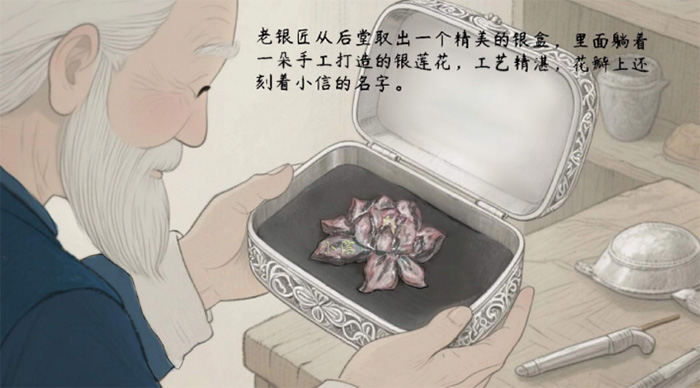

首飾工藝:銀蓮花綻放下的匠心傳承“一朵銀蓮花”指向梅隴鎮另一張文化名片——百年銀飾工藝。繪本中老銀匠鋪的情節,呼應著梅隴"中國首飾之都"的美譽,其銀飾制作技藝可追溯至明清時期。

奶奶設計的"銀蓮花"暗藏深意:花瓣上的紋路采用梅隴傳統"鏨刻"工藝,每一道刻痕都凝聚著"出淤泥而不染"的品格追求。歷史上,梅隴銀匠曾以首飾手藝支援革命,正如繪本所述"用賣銀飾的錢買茶籽分給貧苦農民",將匠心與大愛融為一體。如今,梅隴鎮仍有數十家百年銀鋪延續著"拉絲""鑲嵌"等古法,讓銀蓮花的光澤穿越時空。

圖為繪本內頁“老銀匠取出銀蓮花”場景。馬凱旋 供圖

從紅宮紅場的紅旗飄揚,到蓮花茶園的清香彌漫,再到銀匠鋪的叮當聲里,《蓮花山下的寶藏》讓我們讀懂:真正的寶藏從不是實物,而是對家鄉的熱愛、對理想的堅持、對技藝的堅守。這份傳承,正是海豐大地最珍貴的文化基因。作者:鄭雨欣 來源:廣東省外語藝術職業學院

掃一掃 分享悅讀

- 《蓮花山下的寶藏》:解碼汕尾海豐的文化基因

- 廣東省外語藝術職業學院風信子實踐隊創作的《蓮花山下的寶藏》,以汕尾市海豐縣梅隴鎮為背景,通過“茶葉、紅旗、銀蓮花”三條線

- 2025-07-27

- 愛心陪伴點亮留守兒童暑期生活

- 2025-07-27

- 一周紅色足跡:解碼武漢歷史深處的革命精神

- 7月19日至7月26日,為摸清革命脈絡,感受江城魅力,華中農業大學赴武漢社會實踐團正式開啟了“追尋紅色”之旅。

- 2025-07-27

- “六足踏青小科技筑防線” - -積石山地震救援模擬與科技振興

- 蘭州理工大學能源與動力工程學院學生團隊,在楊力巖的帶領下,聚焦積石小縣地震救援難題,自主研發“六足仿生搜救機器人”。項目

- 2025-07-27

- 山路迢迢送溫情,笑語盈盈伴夕陽

- 2025-07-27

- 詩詞與科學交織,點亮暑期實踐奇妙之旅

- 2025-07-27

- 詩韻探行進社區,雅句傳薪潤童心

- 2025-07-27

- 實習生招聘流程優化實踐報告——以科大訊飛公司為例

- 通過相關專業數據針對科大訊飛公司的實習生招聘流程進行調查研究

- 2025-07-26

-

大學生三下鄉投稿平臺