多彩大學生網(wǎng),大學生三下鄉(xiāng)投稿平臺

詩韻潤童心 明月照古今

- 發(fā)布時間:2025-07-23 閱讀:

- 來源:“詩韻探行,雅句傳薪”暑期社會實踐團隊

7月9日,南京師范大學泰州學院人文傳媒學院“詩韻探行,雅聚傳薪”暑期社會實踐團隊走進泰州市斜橋社區(qū),以“中秋文化”為主題,通過詩詞賞析、科學實驗與互動問答,為社區(qū)兒童打造沉浸式文化體驗課,助力傳統(tǒng)文化傳承與科學素養(yǎng)提升。

活動伊始,周彥宏以“你家的中秋節(jié)怎么過?”為話題,引導孩子們分享生活體驗。“媽媽做的蛋黃蓮蓉月餅最香!”“去年全家在院子里點燈籠、猜燈謎!”孩子們爭相描述,將中秋的團圓意象與美食記憶娓娓道來。周彥宏順勢提問:“古人過中秋時,也會和家人一起吃月餅、賞月亮嗎?”這一設問瞬間點燃孩子們的好奇心,將話題自然引向古典詩詞。

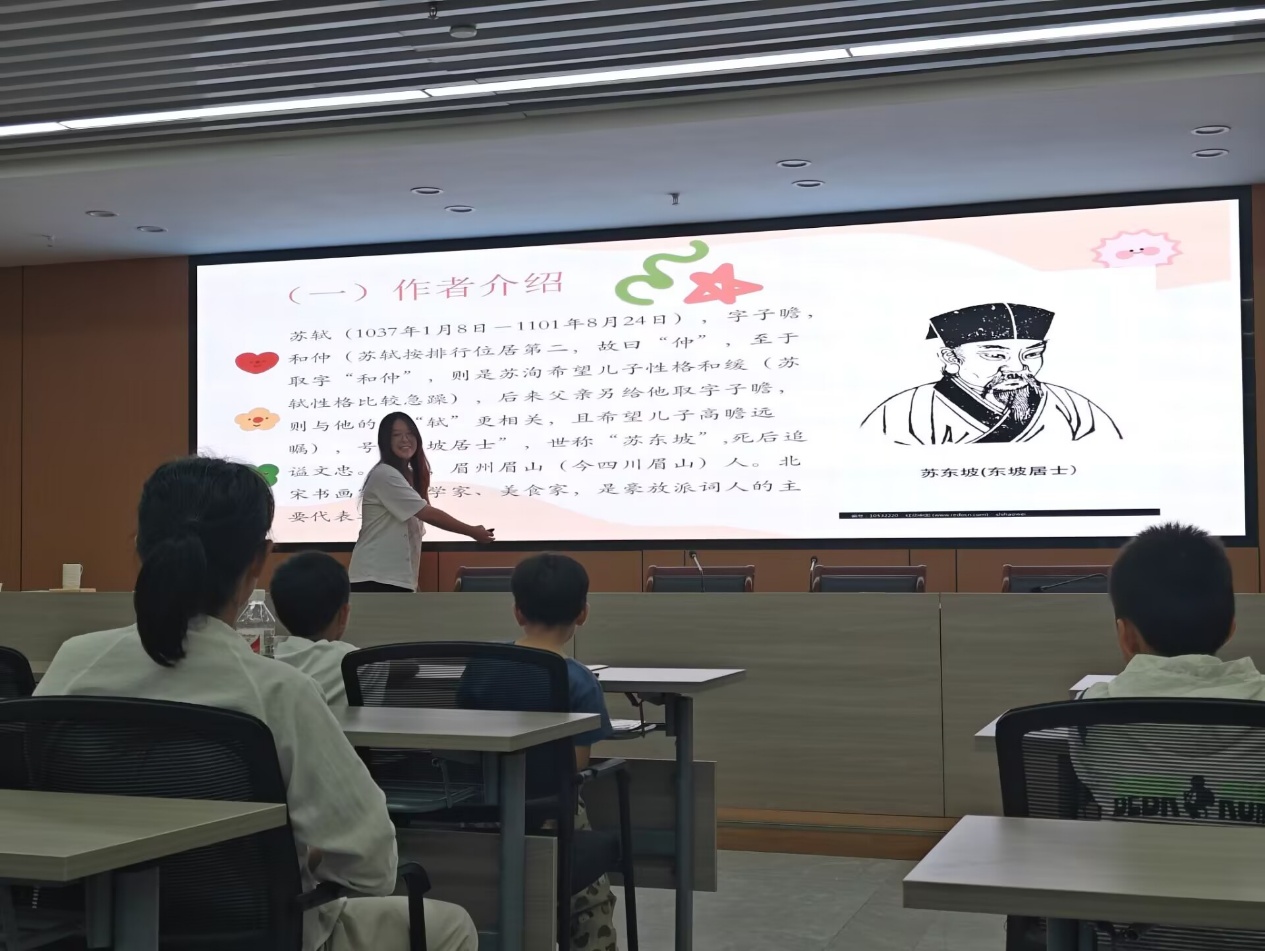

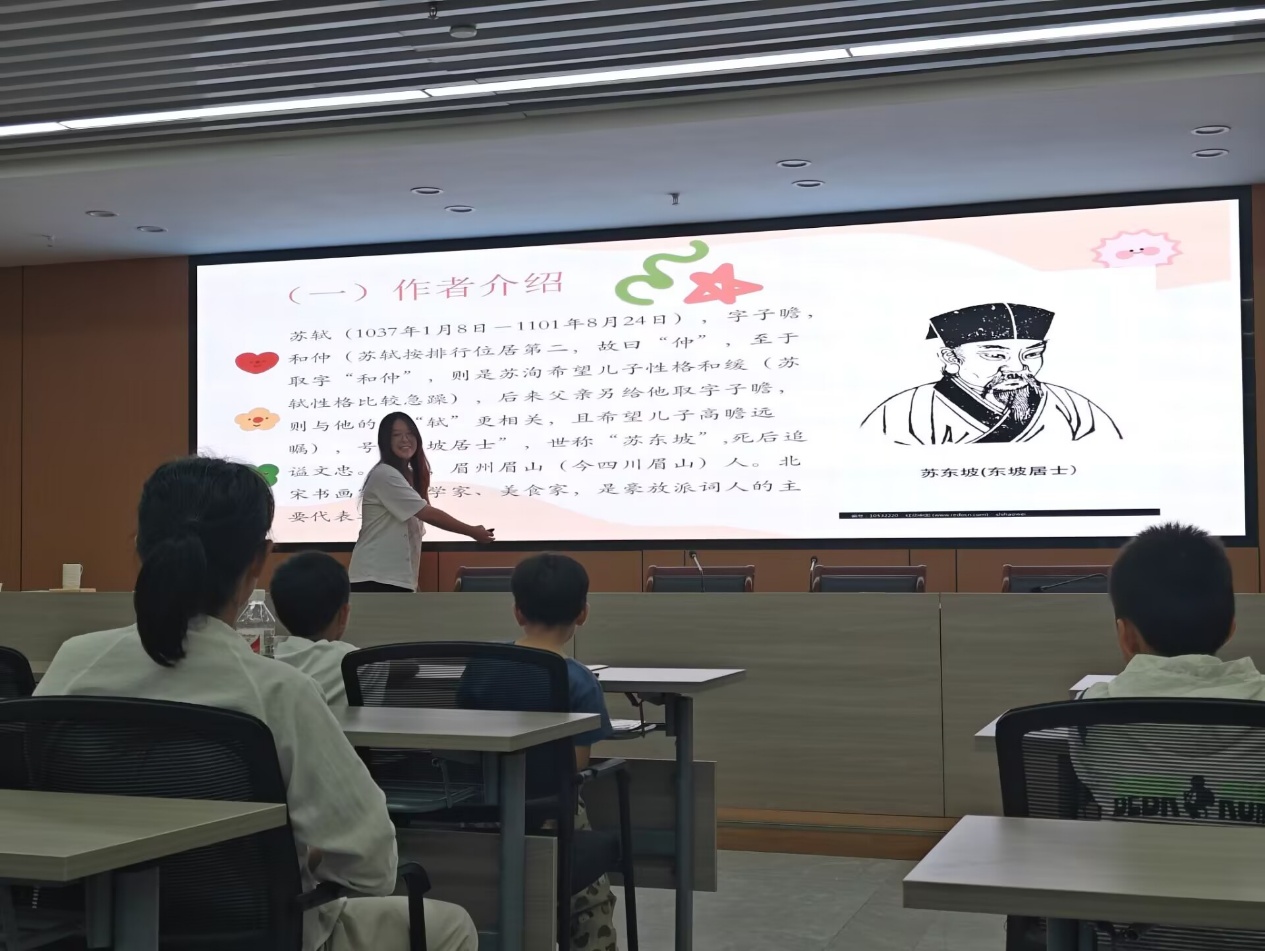

課堂首章聚焦北宋文豪蘇軾《陽關曲·中秋月》,文化引路人周彥宏以多維視角勾勒詩人形象:他既是豪放派詞壇巨擘,以“大江東去”的豪邁氣韻留下諸多傳世佳作,又在書畫領域造詣深厚,更因對美食的獨到品味催生“東坡肉”這一舌尖傳奇。隨后,周彥宏帶領孩子們聲情并茂誦讀詩詞,將抽象意象轉化為生活圖景——解析“暮云收盡溢清寒”時,以“收納玩具”喻“云霞消散”,用“水杯滿溢”狀“清寒流淌”,令秋夜涼意與天光變幻躍然眼前;闡釋“銀漢無聲轉玉盤”時,借牛郎織女傳說引出銀河,以旋轉木馬緩緩轉動類比月輪西移,讓千年前的中秋月色穿越時空,在孩子們的想象中流轉生輝。

圖為主講人周彥宏為孩子們介紹蘇軾。李婉婷供圖。

轉入李白《把酒問月》環(huán)節(jié),周彥宏以“床前明月光”為切入點,瞬間喚醒孩子們對詩仙的記憶。“我知道!李白是喝醉酒寫詩的!”“他寫的《靜夜思》我幼兒園就會背!”孩子們爭相搶答。周彥宏順勢拋出問題:“如果在月球上背這首詩,會看到什么現(xiàn)象?”

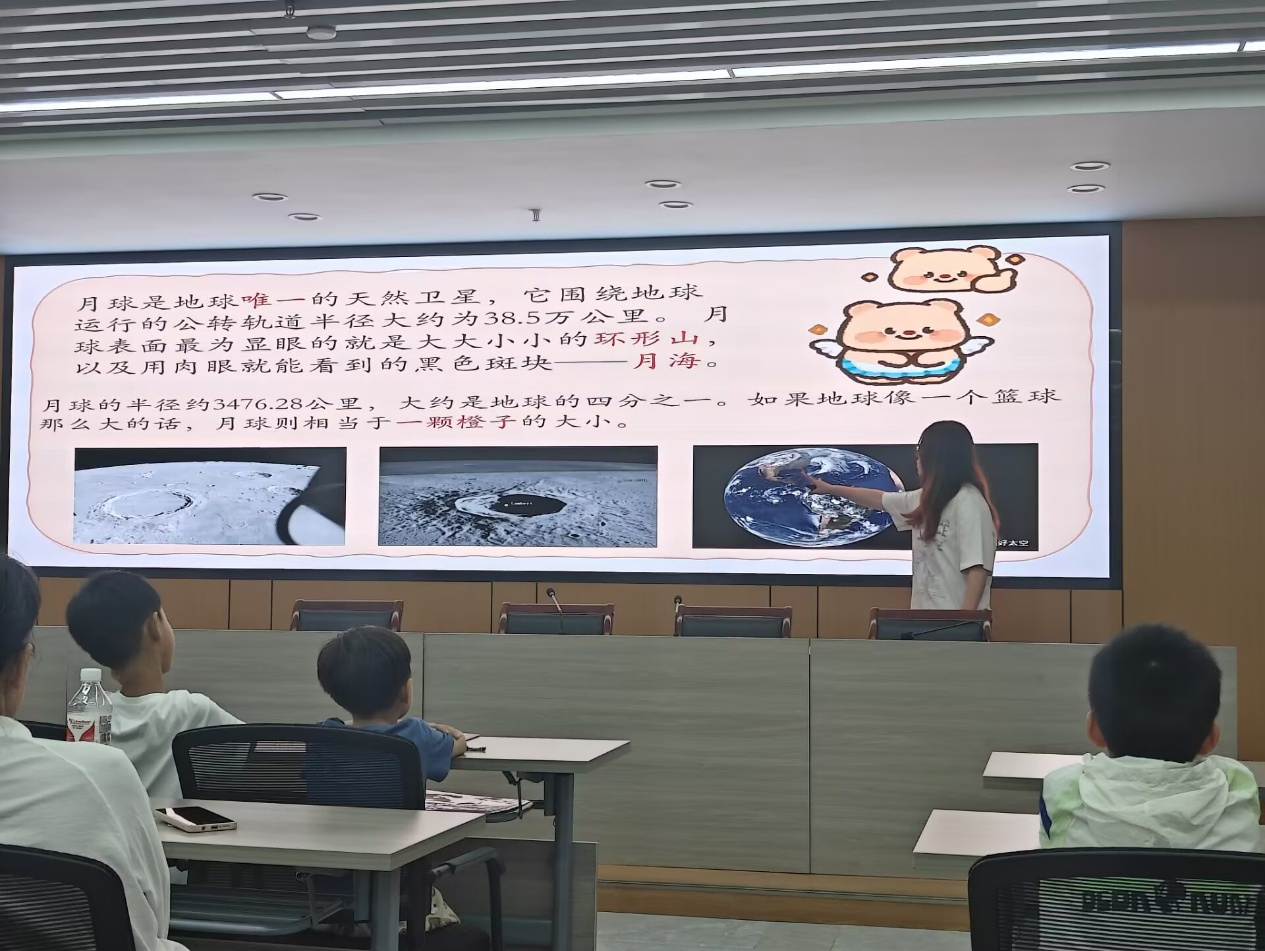

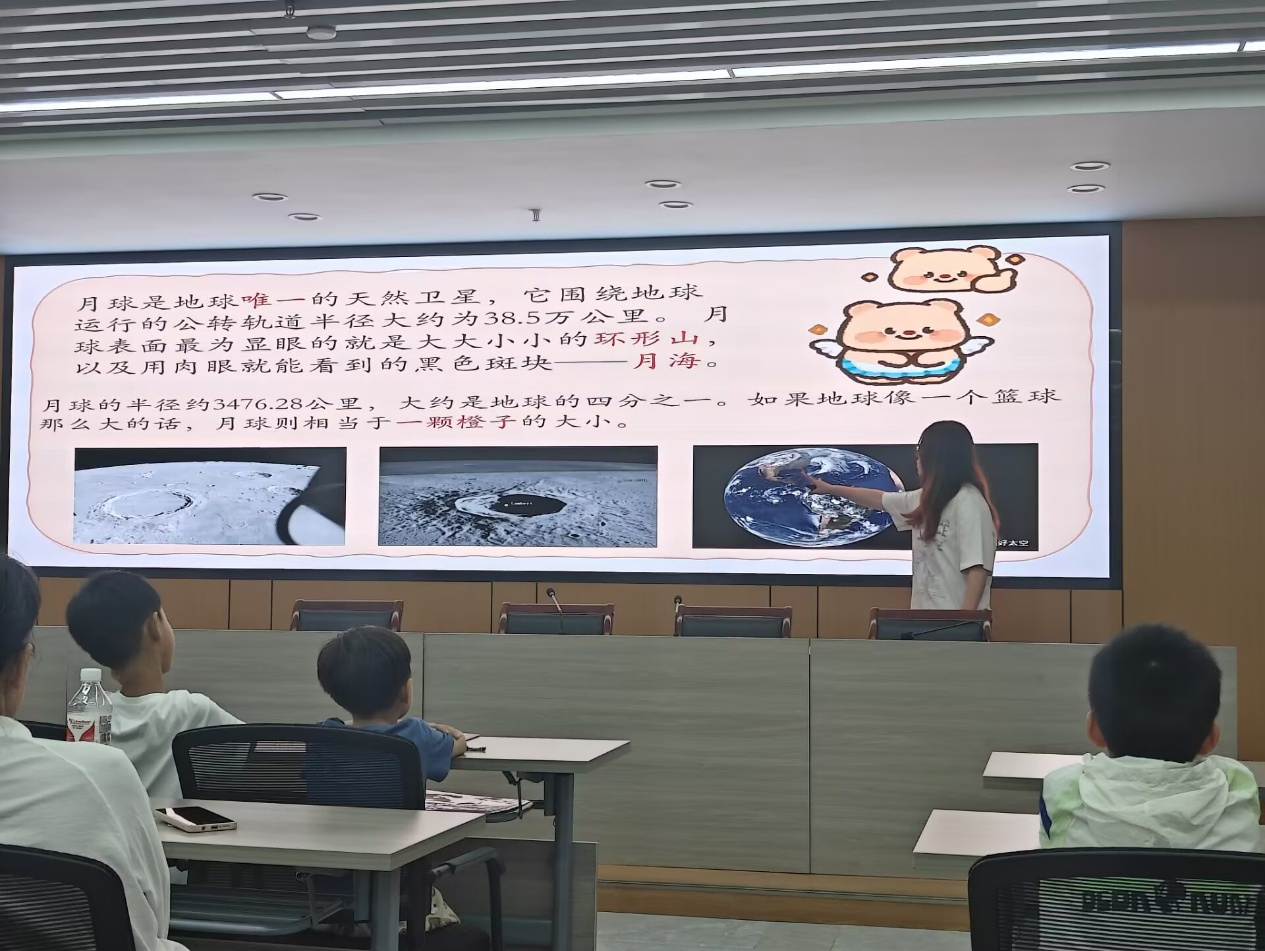

結合“月球無大氣層”的科學原理,周彥宏以通俗易懂的語言向孩子們闡釋聲音傳播的奧秘。孩子們聽得全神貫注,不時舉手提問“宇航員在月球上能聽到自己說話嗎”“火星上有聲音嗎”,周彥宏逐一耐心解答。這場跨越詩詞與科學的創(chuàng)新實踐,不僅讓孩子們在“舉頭望明月”的詩意中理解了宇宙規(guī)律,更在他們心中播下了探索真理的種子,激發(fā)了對傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代科技的雙重熱愛。

圖為主講人周彥宏為孩子們科普月球和地球。李婉婷供圖。

團隊還為孩子們開設“傳聲筒實驗”科普課。團隊成員手持紙杯、棉線,以“聲音如何旅行”為切入點,邊演示邊講解:先在紙杯底部打孔穿線并系緊,再讓兩名孩子背對背拉緊棉線,一人對著紙杯輕聲說話,另一人將耳朵貼近杯口傾聽。“聲音變清晰了!”“線松了就像捂住耳朵!”孩子們在動手操作中直觀理解“固體傳聲”原理,歡笑聲與驚嘆聲此起彼伏。

圖為成員帶領孩子們體驗超長傳聲筒。李婉婷供圖。

斜橋社區(qū)工作人員表示,“這種‘用科學解詩詞,以詩詞悟科學’的方式,讓傳統(tǒng)文化真正‘活’了起來,孩子們回家后還在和父母討論月相變化。” 參與者孩子的母親說:“孩子以前背詩就是死記硬背,現(xiàn)在會主動查資料了解蘇軾的生平,還問我‘引力’和‘重力’有什么區(qū)別,這種變化太珍貴了。”

活動臨近尾聲,團隊成員與孩子們、社區(qū)工作人員一同合影留念,鏡頭定格下這張洋溢著笑容的“文化傳承全家福”。參與活動的社區(qū)居民紛紛點贊,表示這場“詩詞+科學”的創(chuàng)新實踐意義深遠,既讓孩子們沉浸式感受中秋文化的詩意韻味,又在實驗與問答中點燃了對科學探索的熱情。”

此次南京師范大學泰州學院人文傳媒學院“詩韻探行,雅聚傳薪”暑期社會實踐團隊在斜橋社區(qū)打造的中秋文化課堂,通過"經(jīng)典誦讀+科學實驗"的復合教學模式取得顯著成效,為社區(qū)青少年文化素養(yǎng)培育提供了創(chuàng)新范式。(記者 李婉婷 通訊員 顧譯婷)

活動伊始,周彥宏以“你家的中秋節(jié)怎么過?”為話題,引導孩子們分享生活體驗。“媽媽做的蛋黃蓮蓉月餅最香!”“去年全家在院子里點燈籠、猜燈謎!”孩子們爭相描述,將中秋的團圓意象與美食記憶娓娓道來。周彥宏順勢提問:“古人過中秋時,也會和家人一起吃月餅、賞月亮嗎?”這一設問瞬間點燃孩子們的好奇心,將話題自然引向古典詩詞。

課堂首章聚焦北宋文豪蘇軾《陽關曲·中秋月》,文化引路人周彥宏以多維視角勾勒詩人形象:他既是豪放派詞壇巨擘,以“大江東去”的豪邁氣韻留下諸多傳世佳作,又在書畫領域造詣深厚,更因對美食的獨到品味催生“東坡肉”這一舌尖傳奇。隨后,周彥宏帶領孩子們聲情并茂誦讀詩詞,將抽象意象轉化為生活圖景——解析“暮云收盡溢清寒”時,以“收納玩具”喻“云霞消散”,用“水杯滿溢”狀“清寒流淌”,令秋夜涼意與天光變幻躍然眼前;闡釋“銀漢無聲轉玉盤”時,借牛郎織女傳說引出銀河,以旋轉木馬緩緩轉動類比月輪西移,讓千年前的中秋月色穿越時空,在孩子們的想象中流轉生輝。

圖為主講人周彥宏為孩子們介紹蘇軾。李婉婷供圖。

轉入李白《把酒問月》環(huán)節(jié),周彥宏以“床前明月光”為切入點,瞬間喚醒孩子們對詩仙的記憶。“我知道!李白是喝醉酒寫詩的!”“他寫的《靜夜思》我幼兒園就會背!”孩子們爭相搶答。周彥宏順勢拋出問題:“如果在月球上背這首詩,會看到什么現(xiàn)象?”

結合“月球無大氣層”的科學原理,周彥宏以通俗易懂的語言向孩子們闡釋聲音傳播的奧秘。孩子們聽得全神貫注,不時舉手提問“宇航員在月球上能聽到自己說話嗎”“火星上有聲音嗎”,周彥宏逐一耐心解答。這場跨越詩詞與科學的創(chuàng)新實踐,不僅讓孩子們在“舉頭望明月”的詩意中理解了宇宙規(guī)律,更在他們心中播下了探索真理的種子,激發(fā)了對傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代科技的雙重熱愛。

圖為主講人周彥宏為孩子們科普月球和地球。李婉婷供圖。

團隊還為孩子們開設“傳聲筒實驗”科普課。團隊成員手持紙杯、棉線,以“聲音如何旅行”為切入點,邊演示邊講解:先在紙杯底部打孔穿線并系緊,再讓兩名孩子背對背拉緊棉線,一人對著紙杯輕聲說話,另一人將耳朵貼近杯口傾聽。“聲音變清晰了!”“線松了就像捂住耳朵!”孩子們在動手操作中直觀理解“固體傳聲”原理,歡笑聲與驚嘆聲此起彼伏。

圖為成員帶領孩子們體驗超長傳聲筒。李婉婷供圖。

斜橋社區(qū)工作人員表示,“這種‘用科學解詩詞,以詩詞悟科學’的方式,讓傳統(tǒng)文化真正‘活’了起來,孩子們回家后還在和父母討論月相變化。” 參與者孩子的母親說:“孩子以前背詩就是死記硬背,現(xiàn)在會主動查資料了解蘇軾的生平,還問我‘引力’和‘重力’有什么區(qū)別,這種變化太珍貴了。”

活動臨近尾聲,團隊成員與孩子們、社區(qū)工作人員一同合影留念,鏡頭定格下這張洋溢著笑容的“文化傳承全家福”。參與活動的社區(qū)居民紛紛點贊,表示這場“詩詞+科學”的創(chuàng)新實踐意義深遠,既讓孩子們沉浸式感受中秋文化的詩意韻味,又在實驗與問答中點燃了對科學探索的熱情。”

此次南京師范大學泰州學院人文傳媒學院“詩韻探行,雅聚傳薪”暑期社會實踐團隊在斜橋社區(qū)打造的中秋文化課堂,通過"經(jīng)典誦讀+科學實驗"的復合教學模式取得顯著成效,為社區(qū)青少年文化素養(yǎng)培育提供了創(chuàng)新范式。(記者 李婉婷 通訊員 顧譯婷)

實踐報告推薦

- 學子下鄉(xiāng)尋紅色記憶 青春逐夢承革命遺志

- 為緬懷革命先烈、賡續(xù)紅色血脈,近日,滁州學院機械與電氣工程學院“覓跡弘紅”暑期社會實踐隊走進合肥,開展“三下鄉(xiāng)”社會實踐

- 2025-08-15

- 青春挺膺 | 展館探文明,青春踐使命——長安大學赴內蒙古鄂爾多斯“源啟新程·業(yè)興萬象”暑期社會

- 為深入學習貫徹習近平文化思想,奮力推進中華民族共同體建設,8月9日,長安大學赴內蒙古鄂爾多斯“源啟新程·業(yè)興萬象”暑期社會

- 2025-08-15

- 海洋學院組織開展“童心續(xù)華章”基層服務暑假社會實踐活動

- 2025-08-15

- 驛站暖童心 陪伴助成長 | 動力學院“冬日暖陽隊”用愛搭建社區(qū)里的成長港灣

- 2025-08-15

- 《藝術賦能鄉(xiāng)村振興:美術生隊暑期社會實踐報告》

- 2025年7月,我赴江蘇省常州市溧陽市徐家村與其他社會實踐團隊開展為期15天的社會實踐。通過墻體彩繪、非遺手工藝培訓、美育課堂等

- 2025-08-15

- 閱讀

-

大學生三下鄉(xiāng)投稿平臺