多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

詩詞與科學交織,點亮暑期實踐奇妙之旅

- 發布時間:2025-07-23 閱讀:

- 來源:“詩韻探行,雅句傳薪”暑期社會實踐團隊

2025年7月8日,南京師范大學泰州學院人文傳媒學院“詩韻探行,雅句傳薪”暑期社會實踐團隊走進泰州市斜橋社區,開展了一場“詩詞+科學”的跨界科普活動,通過沉浸式講解、互動游戲與科學實驗,為社區兒童帶來了一場寓教于樂的文化盛宴。,旨在激發兒童對傳統文化和科學的興趣。

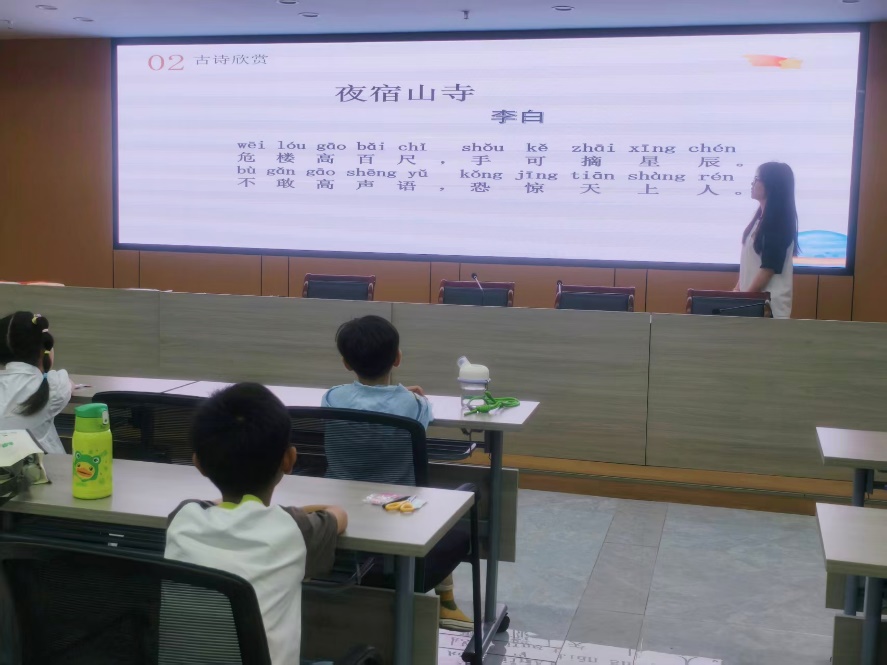

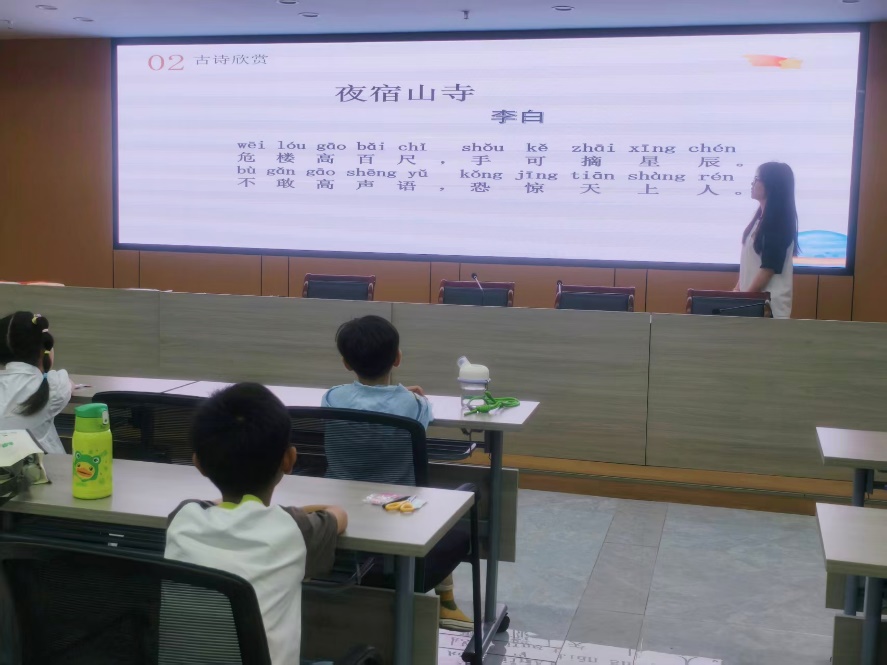

活動伊始,主講人徐帆以李白《夜宿山寺》為切入點,通過“解詩—品情—入境”三步法引導孩子們走進詩歌世界。她先以通俗語言解析“危樓高百尺”中夸張手法的運用,繼而通過抬手作“摘星”狀、踮腳模擬登高等肢體動作,將“靜”的山寺環境與“動”的詩人想象形成鮮明對比。在徐帆的引導下,同學們閉眼聆聽詩句復述,不少人自發伸出手指模擬“摘星辰”的動作,現場氣氛迅速活躍。

圖為主講人徐帆帶領朗誦詩詞。朱琴供圖。

隨后,團隊播放《月下獨酌》(其一)情景朗誦視頻,畫面中李白月下獨酌、舉杯邀月的場景,配合悠揚的古箏配樂,直觀呈現了詩中“對影成三人”的孤寂意境。徐帆趁熱打鐵,帶領孩子們逐句跟讀,并針對“永結無情游”等難點詩句,結合唐代文人飲酒習俗進行生活化解讀。互動環節中,孩子們主動分享對“月”“影”“酒”意象的理解,還即興表演了詩句中的動作場景。

詩詞講解后,活動進入“摘星辰聊宇宙”環節。徐帆從古人對星空的遐想切入,結合現代航天成就,講述從“嫦娥奔月”神話到“天問一號”探火的跨越。互動游戲“月亮詩句接龍”中,孩子們爭相背誦“小時不識月,呼作白玉盤”“明月幾時有,把酒問青天”等名句;在“詩詞猜謎”環節,團隊將科學知識融入謎面,如“銀河落九天(打一航天器)”,答案“空間站”引發陣陣驚嘆。

圖為主講人徐帆開展“詩詞猜謎”的環節。朱琴供圖。

科學探索環節則以《月下獨酌》中的“對影成三人”為啟發,徐帆拋出問題:“影子是怎么來的?”孩子們踴躍猜測后,團隊播放光的直線傳播科普視頻,并分發手電筒、卡紙等材料,并分組指導開展“影子變變變”科學探究。成員們先演示光影形成原理,隨后協助兒童調整手電筒角度、變換剪紙形狀,觀察影子大小與方向的變化。實驗過程中,孩子們主動邀請家長參與,通過合作調整光源距離驗證“近大遠小”規律,部分家庭還自發用身體擺出造型投射影子。一名兒童興奮地展示實驗成果:“我的影子變長啦!”“原來月亮的光也是太陽照的!”實驗中,孩子們的發現與驚嘆此起彼伏,現場充滿探索與分享的歡聲笑語。

圖為孩子與家長一起進行影子實驗。朱琴供圖。

活動順利開展的背后,是團隊成員的默契配合。拍攝者朱琴用手機捕捉特寫與全景:徐帆講解時孩子們專注的眼神、游戲環節中高舉的小手、實驗時好奇的探索姿態……一幀幀畫面被精準記錄。錄制視頻者李懿含全程跟拍,確保每個環節的音畫同步,為后續宣傳與復盤積累素材。

活動尾聲,團隊與孩子們手持“詩詞科學同行”橫幅合影留念。斜橋社區工作人員表示,此次活動以創新形式打破學科壁壘,讓傳統文化與科學知識“雙管齊下”,既激發了兒童對詩詞的興趣,又培養了他們的觀察力與探索欲。據統計,92%的參與者表示“希望參加更多類似活動”。

圖為社會實踐團隊與孩子的合影。朱琴供圖。

此次“詩詞+科學”跨界實踐活動,不僅以創新形式打通了傳統文化與現代科學的融合路徑,更通過沉浸式互動激發了青少年對知識探索的熱情。團隊負責人表示,未來將持續深化“文化+科技”實踐模式,計劃開發“非遺手作與物理原理”“歷史故事中的數學智慧”等系列課程,讓知識傳遞突破課堂邊界,在更多社區播撒求知的種子,為青少年成長注入文化與科學交融的雙重滋養。(記者 朱琴 通訊員 顧譯婷)

活動伊始,主講人徐帆以李白《夜宿山寺》為切入點,通過“解詩—品情—入境”三步法引導孩子們走進詩歌世界。她先以通俗語言解析“危樓高百尺”中夸張手法的運用,繼而通過抬手作“摘星”狀、踮腳模擬登高等肢體動作,將“靜”的山寺環境與“動”的詩人想象形成鮮明對比。在徐帆的引導下,同學們閉眼聆聽詩句復述,不少人自發伸出手指模擬“摘星辰”的動作,現場氣氛迅速活躍。

圖為主講人徐帆帶領朗誦詩詞。朱琴供圖。

隨后,團隊播放《月下獨酌》(其一)情景朗誦視頻,畫面中李白月下獨酌、舉杯邀月的場景,配合悠揚的古箏配樂,直觀呈現了詩中“對影成三人”的孤寂意境。徐帆趁熱打鐵,帶領孩子們逐句跟讀,并針對“永結無情游”等難點詩句,結合唐代文人飲酒習俗進行生活化解讀。互動環節中,孩子們主動分享對“月”“影”“酒”意象的理解,還即興表演了詩句中的動作場景。

詩詞講解后,活動進入“摘星辰聊宇宙”環節。徐帆從古人對星空的遐想切入,結合現代航天成就,講述從“嫦娥奔月”神話到“天問一號”探火的跨越。互動游戲“月亮詩句接龍”中,孩子們爭相背誦“小時不識月,呼作白玉盤”“明月幾時有,把酒問青天”等名句;在“詩詞猜謎”環節,團隊將科學知識融入謎面,如“銀河落九天(打一航天器)”,答案“空間站”引發陣陣驚嘆。

圖為主講人徐帆開展“詩詞猜謎”的環節。朱琴供圖。

科學探索環節則以《月下獨酌》中的“對影成三人”為啟發,徐帆拋出問題:“影子是怎么來的?”孩子們踴躍猜測后,團隊播放光的直線傳播科普視頻,并分發手電筒、卡紙等材料,并分組指導開展“影子變變變”科學探究。成員們先演示光影形成原理,隨后協助兒童調整手電筒角度、變換剪紙形狀,觀察影子大小與方向的變化。實驗過程中,孩子們主動邀請家長參與,通過合作調整光源距離驗證“近大遠小”規律,部分家庭還自發用身體擺出造型投射影子。一名兒童興奮地展示實驗成果:“我的影子變長啦!”“原來月亮的光也是太陽照的!”實驗中,孩子們的發現與驚嘆此起彼伏,現場充滿探索與分享的歡聲笑語。

圖為孩子與家長一起進行影子實驗。朱琴供圖。

活動順利開展的背后,是團隊成員的默契配合。拍攝者朱琴用手機捕捉特寫與全景:徐帆講解時孩子們專注的眼神、游戲環節中高舉的小手、實驗時好奇的探索姿態……一幀幀畫面被精準記錄。錄制視頻者李懿含全程跟拍,確保每個環節的音畫同步,為后續宣傳與復盤積累素材。

活動尾聲,團隊與孩子們手持“詩詞科學同行”橫幅合影留念。斜橋社區工作人員表示,此次活動以創新形式打破學科壁壘,讓傳統文化與科學知識“雙管齊下”,既激發了兒童對詩詞的興趣,又培養了他們的觀察力與探索欲。據統計,92%的參與者表示“希望參加更多類似活動”。

圖為社會實踐團隊與孩子的合影。朱琴供圖。

此次“詩詞+科學”跨界實踐活動,不僅以創新形式打通了傳統文化與現代科學的融合路徑,更通過沉浸式互動激發了青少年對知識探索的熱情。團隊負責人表示,未來將持續深化“文化+科技”實踐模式,計劃開發“非遺手作與物理原理”“歷史故事中的數學智慧”等系列課程,讓知識傳遞突破課堂邊界,在更多社區播撒求知的種子,為青少年成長注入文化與科學交融的雙重滋養。(記者 朱琴 通訊員 顧譯婷)

實踐報告推薦

- 學子下鄉尋紅色記憶 青春逐夢承革命遺志

- 為緬懷革命先烈、賡續紅色血脈,近日,滁州學院機械與電氣工程學院“覓跡弘紅”暑期社會實踐隊走進合肥,開展“三下鄉”社會實踐

- 2025-08-15

- 青春挺膺 | 展館探文明,青春踐使命——長安大學赴內蒙古鄂爾多斯“源啟新程·業興萬象”暑期社會

- 為深入學習貫徹習近平文化思想,奮力推進中華民族共同體建設,8月9日,長安大學赴內蒙古鄂爾多斯“源啟新程·業興萬象”暑期社會

- 2025-08-15

- 海洋學院組織開展“童心續華章”基層服務暑假社會實踐活動

- 2025-08-15

- 驛站暖童心 陪伴助成長 | 動力學院“冬日暖陽隊”用愛搭建社區里的成長港灣

- 2025-08-15

- 《藝術賦能鄉村振興:美術生隊暑期社會實踐報告》

- 2025年7月,我赴江蘇省常州市溧陽市徐家村與其他社會實踐團隊開展為期15天的社會實踐。通過墻體彩繪、非遺手工藝培訓、美育課堂等

- 2025-08-15

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺