2025年共青團暑期“三下鄉”活動系列報道之二十:“玉”見凌家灘:青春實踐探尋中華文明基因密碼

為深入了解凌家灘遺址的保護現狀并充分挖掘其發展潛力,2025年盛夏,藝術設計學院“玉”見凌家灘青年實踐團的成員深入江淮大地,開展為期四天的文化探源之旅,足跡遍及新開館的凌家灘遺址博物館、考古遺址公園核心區及運漕古鎮等地。

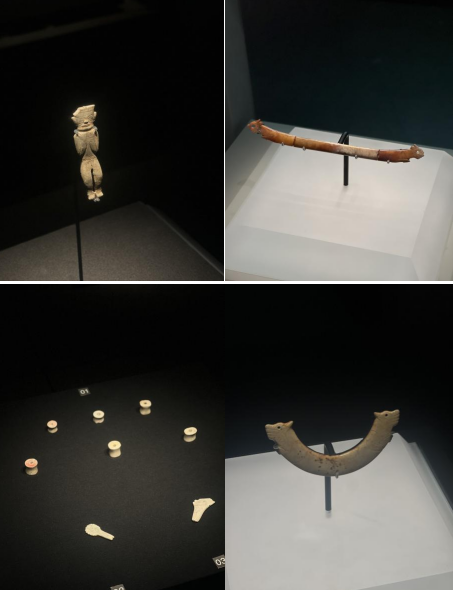

作為中華文明探源工程的關鍵節點,新近試運營的凌家灘遺址博物館(2025年5月開放)成為實踐團的首要調研地。這座承載著“古國時代”文明密碼的殿堂,向青年學子們展示了約1100件珍貴文物,尤其是其精湛絕倫的玉文化(玉龍、玉鷹、玉人等)和獨特的“玉殮葬”習俗,無不彰顯著5800年前長江中下游地區文明的輝煌高度。

然而,輝煌之下是迫切的保護需求。在凌家灘國家考古遺址公園,實踐團采訪了含山縣凌家灘遺址公園的工作人員,也向博物館內的參觀者發放了問卷,發現了還存在保護與發展的平衡張力、可持續運營等難題。

為探索區域協同發展的可能性,實踐團踏訪了與凌家灘地理相近、歷史上作為重要商貿樞紐的運漕古鎮。然而,眼前景象與昔日繁華形成強烈反差:青石板街道兩旁,大部分商鋪大門緊閉,門窗蒙塵,昔日的商業活力蕩然無存;人氣冷清,游客稀少,部分保存尚好的歷史建筑(如李鴻章當鋪、宗祠)也因缺乏有效運營與吸引力而門庭冷落;發展存在停滯跡象,雖有龍舟賽等節慶活動的嘗試(如6月23日舉辦過),但缺乏系統性、持續性的活化策略,未能有效拉動古鎮整體復興。

運漕古鎮的現狀為凌家灘的發展提供了深刻的現實鏡鑒:單純依賴歷史底蘊,缺乏創新驅動、業態培育、有效運營和持續投入,文旅項目極易陷入困境。這警示著凌家灘未來的發展,必須避免重蹈覆轍,需走出一條科學保護、創新活化、可持續運營的新路。

凌家灘遺址,作為實證中華五千多年文明史“多元一體”格局的關鍵物證,其價值遠超地方范疇。“玉”見凌家灘青年實踐團的調研,不僅是一次田野考察,更是一次對文明守護與傳承責任的深刻體認。實踐團也將在暑期圍繞凌家灘遺址的保護與活化提出核心建議,聚焦深挖其獨特價值與發展潛力,形成相關調研報告,希望為守護這處閃耀著文明曙光的圣地貢獻青春力量。

- 融情塘埡第五季第二集|青春出行,“融”光煥發

- 重慶師范大學初等教育學院“青春飛揚·融情夏鄉”暑期“三下鄉”志愿服務隊在巫溪縣徐家鎮塘埡村舉行開班儀式及系列社會實踐活動。

- 07-08

- “具身尋覓‘兩彈星火’,沉浸探訪文化咨治”暑期社會實踐團隊探訪安慶博物館——解碼文化基因,

- 7月5日,合肥工業大學馬克思主義學院“具身尋覓‘兩彈星火’,沉浸探訪文化咨治”暑期實踐團隊走進安慶市博物館,以“文化資源如何賦能

- 07-08

- 探索光伏賦能,聚焦鄉村振興

- 團隊成員將在安徽省第9屆“互聯網+”紅旅賽道金獎項目的引領下,深入鄉村,一邊觀察,一邊學習,一邊宣傳,學以致用。通過實地考察調

- 07-08

- 2025年共青團暑期“三下鄉”活動系列報道之二十:“玉”見凌家灘:青春實踐探尋中華文明基因密碼

- “玉”見凌家灘:青春實踐探尋中華文明基因密碼

- 07-08

- 緬懷革命先烈,傳承紅色基因——武昌工學院藝術設計學院“漆扇凝紅韻,藝筆繪黨徽”三下鄉實踐團

- 7月6日,武昌工學院藝術設計學院“漆扇凝紅韻,藝筆繪黨徽”三下鄉實踐團隊懷著崇高的敬意,走進湖北省荊門市京山市烈士陵園。

- 07-08

- “智慧助老e路,安全護老同行”

- 7月1日至3日,常州紡織服裝職業技術學院銀齡智援青年實踐團在常州市武進區牛塘鎮竹園村開展了以“智慧助老e路,安全護老同行”為主題的

- 07-08

- “禾”光同行,科技賦能破解鄉村振興難題

南京農業大學農學院“禾”光同行青年實踐團于2025年7月7日奔赴溧水區和鳳鎮吳村橋村省級水稻綠色高質高效示范區,圍繞稻米產業生產加- 07-07

-

大學生三下鄉投稿平臺