多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

星火長安,青春與信仰同行:走進陜西紅色地標,解碼永不褪色的精神密碼

- 發布時間:2025-09-01 閱讀:

- 來源:西安交通大學機械工程學院 “星火長安隊”

為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,弘揚偉大紅色精神,西安交通大學研究生“三下鄉”社會實踐團隊赴延安和西安開展以“傳承紅色基因,勇擔時代使命”為主題的社會實踐活動,先后參觀了王家坪革命舊址、鳳凰山麓革命舊址、西安事變紀念館等,追尋革命足跡,感悟初心使命。

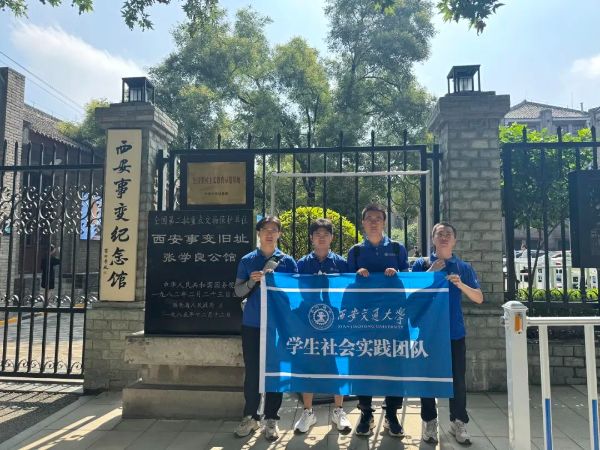

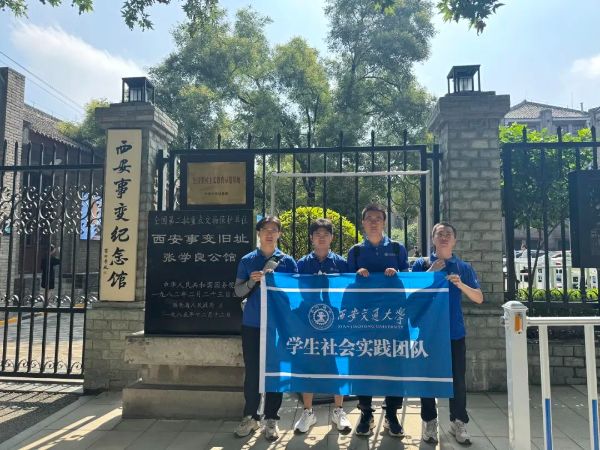

西安事變紀念館

西安紅色文化實踐隊走進西安事變紀念館即張學良公館,這里曾是“西安事變”的重要策源地,承載著張學良的家國情懷與民族大義。公館建于1935年,是一座中西合璧的三層小樓,古樸典雅。走進其中,仿佛穿越回那個風云激蕩的年代,1936年12月11日晚,張學良在此宣布"我們對蔣委員長實行兵諫"。1936年12月12日,張學良、楊虎城發動“兵諫”,促成了國共合作抗日的歷史轉折。

張學良曾言:“我生是中國人,死是中國鬼。”西安事變是他一生中最光輝的篇章——為了民族大義,促成全民族抗戰。在國家危難之際,無數仁人志士挺身而出。西安事變推動了全民族抗戰,歷史證明,唯有團結一致,才能戰勝外敵。先輩用血淚換來今日安寧,吾輩更當自強,不負時代使命。

西安革命公園

在西安城墻內,車水馬龍的西五路旁,兩座高大的烈士冢靜靜矗立。這里不是普通的城市公園。1927年,3000多名死守西安的軍民遺骸長眠于此。繁華市中心的血色記憶,每一寸土地都刻著信仰的重量。1926年,軍閥劉鎮華率10萬大軍圍城8個月。守軍煮皮帶充饑,用瓦片當武器。學生兵組成"敢死隊",平均年齡17歲。解圍時,古城墻下堆積的尸骨需要馬車清運。兩座直徑15米的巨型冢墓,葬著1926年"二虎守長安"戰役中無法辨認的遺骨。當年每位市民捐錢"一文建一磚",冢體由全城百姓集資砌成。六角亭內石碑刻著"革命公園"四字,筆力千鈞。亭基座里埋著守城將領楊虎城手書的"鐵血救國"誓言。

東北角三棵歪脖松,是1936年張學良駐軍時親手所植。西南角"沉默的噴泉",原址是處決革命者的刑場。公園中央"心"形花壇,隱喻"民心才是真正的紀念碑"。西安人至今保留清明節給無名冢獻花的傳統。設計師將冢墓與游樂場并置,警示"和平是用白骨堆砌的。

夕陽西下時,烈士冢的投影會與摩天大樓的玻璃幕墻重疊。這座公園像一座活的紀念碑,提醒著我們:在咖啡廳與游樂場的歡聲笑語下,這座城市始終跳動著一顆1926年的心臟。

登臨鳳凰山麓體會領袖家國情懷

登上鳳凰山麓,實踐團隊參觀了毛澤東、周恩來等中央領導同志的舊居與辦公地。沿著蜿蜒的山路,翠竹掩映下的院落透著整潔與莊重。室內的書桌上仍擺放著發黃的文稿與油燈,見證了革命領袖在艱難歲月中運籌帷幄、指點江山的家國情懷。站在山巔俯瞰延安城,同學們更加深刻地體會到“心中有信仰,腳下有力量”的真諦

一支隊伍,兩座紅色圣地,十一顆熾熱初心。這個夏天,紅色文化實踐隊的師生們踏上了一場穿越時空的信仰之旅。在延安的窯洞前,在西安的紀念館里,他們用腳步丈量革命熱土,以青春對話歷史豐碑。讓我們跟隨他們的鏡頭,感受這場滌蕩心靈的紅色洗禮。 當新時代青年遇上百年黨史,碰撞出的是不再懸浮的信仰。這支實踐隊帶回來的不僅是調研報告,更是一粒粒鮮活的紅色種子——它們正在新時代青年的心田里,生根發芽。

實踐隊先后參觀了各個紅色教育基地,師生們回顧波瀾壯闊的革命歷史,追憶星火燎原的革命征程,從浴血奮戰中強烈感受到了革命先輩們大無畏的奮斗精神。一分耕耘一分收獲,這話用在我們暑期社會實踐上再適合不過了。在這個炎熱的夏天,我們暑期社會實踐團,揮灑汗水,收獲富足。

西安事變紀念館

西安紅色文化實踐隊走進西安事變紀念館即張學良公館,這里曾是“西安事變”的重要策源地,承載著張學良的家國情懷與民族大義。公館建于1935年,是一座中西合璧的三層小樓,古樸典雅。走進其中,仿佛穿越回那個風云激蕩的年代,1936年12月11日晚,張學良在此宣布"我們對蔣委員長實行兵諫"。1936年12月12日,張學良、楊虎城發動“兵諫”,促成了國共合作抗日的歷史轉折。

張學良曾言:“我生是中國人,死是中國鬼。”西安事變是他一生中最光輝的篇章——為了民族大義,促成全民族抗戰。在國家危難之際,無數仁人志士挺身而出。西安事變推動了全民族抗戰,歷史證明,唯有團結一致,才能戰勝外敵。先輩用血淚換來今日安寧,吾輩更當自強,不負時代使命。

西安革命公園

在西安城墻內,車水馬龍的西五路旁,兩座高大的烈士冢靜靜矗立。這里不是普通的城市公園。1927年,3000多名死守西安的軍民遺骸長眠于此。繁華市中心的血色記憶,每一寸土地都刻著信仰的重量。1926年,軍閥劉鎮華率10萬大軍圍城8個月。守軍煮皮帶充饑,用瓦片當武器。學生兵組成"敢死隊",平均年齡17歲。解圍時,古城墻下堆積的尸骨需要馬車清運。兩座直徑15米的巨型冢墓,葬著1926年"二虎守長安"戰役中無法辨認的遺骨。當年每位市民捐錢"一文建一磚",冢體由全城百姓集資砌成。六角亭內石碑刻著"革命公園"四字,筆力千鈞。亭基座里埋著守城將領楊虎城手書的"鐵血救國"誓言。

東北角三棵歪脖松,是1936年張學良駐軍時親手所植。西南角"沉默的噴泉",原址是處決革命者的刑場。公園中央"心"形花壇,隱喻"民心才是真正的紀念碑"。西安人至今保留清明節給無名冢獻花的傳統。設計師將冢墓與游樂場并置,警示"和平是用白骨堆砌的。

夕陽西下時,烈士冢的投影會與摩天大樓的玻璃幕墻重疊。這座公園像一座活的紀念碑,提醒著我們:在咖啡廳與游樂場的歡聲笑語下,這座城市始終跳動著一顆1926年的心臟。

登臨鳳凰山麓體會領袖家國情懷

登上鳳凰山麓,實踐團隊參觀了毛澤東、周恩來等中央領導同志的舊居與辦公地。沿著蜿蜒的山路,翠竹掩映下的院落透著整潔與莊重。室內的書桌上仍擺放著發黃的文稿與油燈,見證了革命領袖在艱難歲月中運籌帷幄、指點江山的家國情懷。站在山巔俯瞰延安城,同學們更加深刻地體會到“心中有信仰,腳下有力量”的真諦

一支隊伍,兩座紅色圣地,十一顆熾熱初心。這個夏天,紅色文化實踐隊的師生們踏上了一場穿越時空的信仰之旅。在延安的窯洞前,在西安的紀念館里,他們用腳步丈量革命熱土,以青春對話歷史豐碑。讓我們跟隨他們的鏡頭,感受這場滌蕩心靈的紅色洗禮。 當新時代青年遇上百年黨史,碰撞出的是不再懸浮的信仰。這支實踐隊帶回來的不僅是調研報告,更是一粒粒鮮活的紅色種子——它們正在新時代青年的心田里,生根發芽。

實踐隊先后參觀了各個紅色教育基地,師生們回顧波瀾壯闊的革命歷史,追憶星火燎原的革命征程,從浴血奮戰中強烈感受到了革命先輩們大無畏的奮斗精神。一分耕耘一分收獲,這話用在我們暑期社會實踐上再適合不過了。在這個炎熱的夏天,我們暑期社會實踐團,揮灑汗水,收獲富足。

三下鄉推薦

- 南工大“南風豫禾”支教隊:千里赴豫傳薪火,多語點亮鄉村童夢

- 2025-09-01

- 傳承紅色基因,激揚青春力量

- 2025-09-01

- 桂航學子數字賦能 八桂非遺煥新生

- 2025-09-01

- 走進太陽紙業,探尋創新之道

- 2025-09-01

- 故里尋蹤實踐隊

- 2025-09-01

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺