彝鄉天問·青春作答——中國民用航空飛行學院“氣象彝線”實踐團探尋彝鄉防災減災古今融合路徑

- 發布時間:2025-08-30 閱讀:

- 來源:中國民用航空飛行學院“氣象彝線”實踐團

近日,中國民用航空飛行學院航空氣象學院“氣象彝線”社會實踐團8名師生奔赴四川涼山彝族自治州,開展為期4天的暑期社會實踐。團隊緊扣“筑牢中華民族共同體意識”主線,深度走訪涼山州氣象局、冕寧縣彝海鎮,以技術參訪、民俗調研、科普轉化、成果反饋為脈絡,挖掘彝族傳統氣象智慧,解碼現代氣象科技應用,探索彝族傳統氣象智慧與現代氣象技術協同賦能的防災減災路徑,為民族地區安全發展注入青春動能。

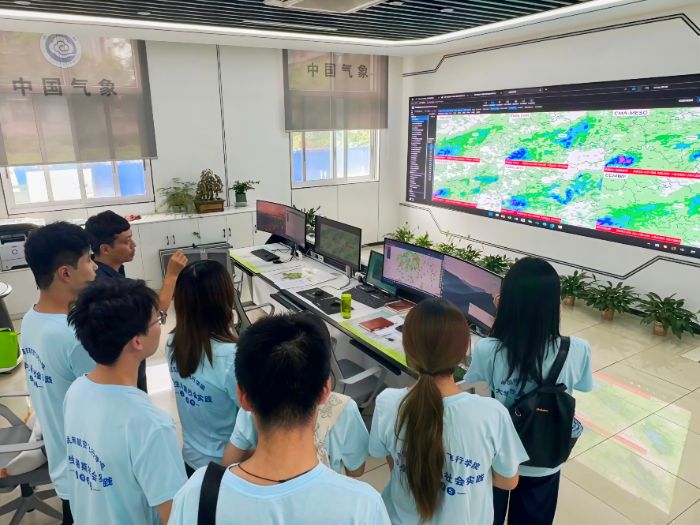

在涼山州氣象局,實踐團成員實地解碼現代氣象科技應用場景:氣象業務大廳內,全球先進數值預報模式的運算結果實時流轉,預報員圍繞雷達監測原理、雷暴與大風預警信號生成機制展開拆解式講解;團隊深入了解“24小時堅守關鍵崗位 + 國家-省-州多級天氣會商”的聯動機制,從數據采集到預警發布的專業協作,讓成員深刻感知到氣象工作者守護一方平安的責任與擔當。

圖為實踐團成員聆聽預報員講解雷達監測原理

離開氣象局,實踐團來到冕寧縣彝海鎮,將腳步踏入鄉村基層。入戶走訪時,村民們分享了觀云識天、觀星預判天氣的經驗,團隊現學“卡莎莎(感謝)”等彝語搭建溝通橋梁;調研發現,當地在2020年“6·26”山洪后,已構建“藍、黃、橙、紅”四級預警響應機制。當收到氣象局發布的預警后,村里能通過微信群快速組織村民轉移至備有物資的避難場所,形成了高效的應急閉環。隨后在鎮上的科普活動中,團隊結合彝族氣象諺語與現代科學,用漢彝雙語講解災害避險知識,演示手機查詢預警的方法,分享成功避險案例,切實增強了村民的防災意識。

圖為實踐團成員與彝海鎮村民交流傳統氣象經驗

圖為實踐團成員向彝海鎮村民科普災害避險知識

在涼山州氣象觀測站,團隊成員現場觀摩了每日7時15分準時釋放的探空氣球,目睹工作人員一絲不茍的完成儀器校準、電池準備和氫氣充罐等標準化流程;地面觀測場里,自動氣象站持續采集降水、地溫等核心數據,工作人員特別指出,數據的準確可靠離不開日常細致維護,例如定期為關鍵傳感器補充蒸餾水以保障濕度測量精度。從探空球的升空軌跡,到地面站的持續監測,每一個數據點都為防災減災筑牢基石。

圖為涼山州氣象觀測站工作人員為團隊成員講解探空氣球工作原理

圖為實踐團成員觀摩探空氣球施放前的氫氣充罐工作

四天實踐里,團隊既觸摸現代科技的“精度”,也采擷傳統智慧的“溫度”。二者交織,正為涼山編織更密實的防災防護網。實踐團成員表示,將持續探索守護鄉土安寧的協同路徑,為筑牢鄉村防災減災防線貢獻屬于氣象學子的青春力量。

- 七彩假期助南疆 科技手作話創新

- 2025-08-31

- 青春足跡丈量零工經濟,專業智慧求解供需平衡

- 2025-08-31

- 探長江經濟帶要素聯動,析鄉村發展新動能

- 2025-08-31

- 塔大學子三下鄉:采訪青年黨員,勇做新時代青年

- 2025-08-31

- 以青春之名,護一江清流——袁州區“河小青”全國生態日行動紀實

- 2025-08-31

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺