多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

尋中醫瑰寶,傳非遺薪火——南審經濟學院學子調研中醫非遺傳承實踐

- 發布時間:2025-08-30 閱讀:

- 來源:南京審計大學經濟學院“康養薪傳”社會實踐小分隊

為探尋中醫非遺文化的傳承現狀與創新路徑,響應全國大學生“三下鄉·返家鄉”社會實踐活動號召,南京審計大學經濟學院“康養薪傳”社會實踐小分隊于7月21日至27日開展了主題為“探岐黃薪火,傳非遺匠心”的暑期調研活動。在經濟學院副教授萬樹的指導下,6名跨專業學子深入沭陽、成都、柳州等地的60余家中醫機構,通過實地走訪、問卷調研、傳承人訪談等方式,解鎖傳統醫學在當代的傳承密碼。

聚焦診所一線,摸清非遺傳承現狀

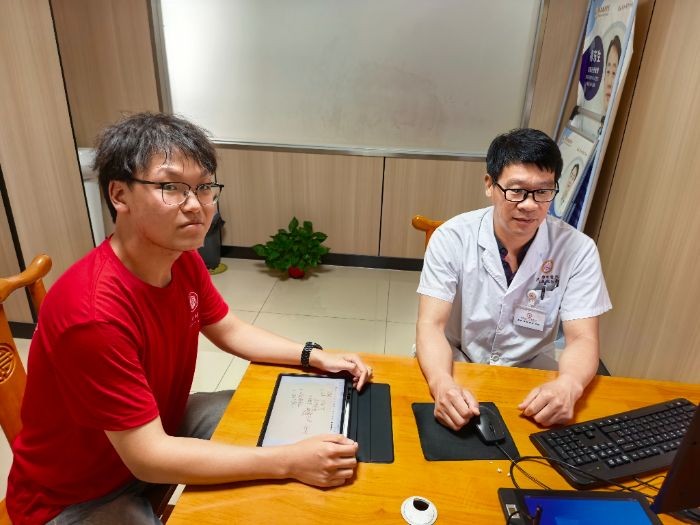

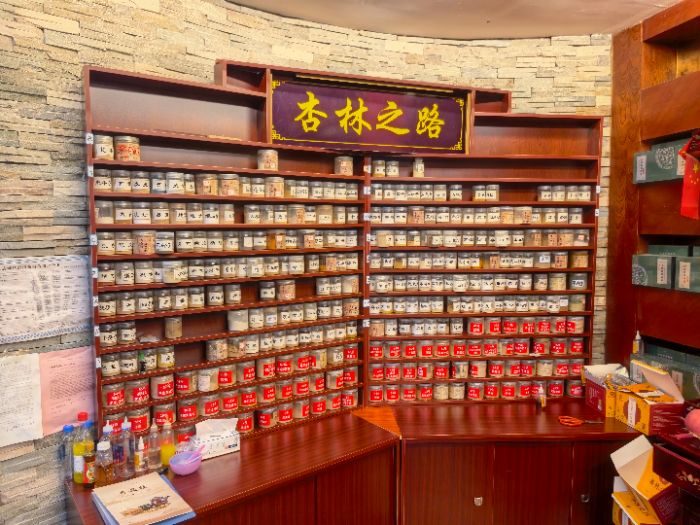

“康養薪傳”社會實踐小分隊中的隊員張紹杰同學走進江蘇省沭陽縣的十余家中醫診所進行了調查研究,在采訪的首家中醫診所——沭陽南關醫院中醫部時,與印象中的門可羅雀不同的是,前來看中醫的患者絡繹不絕,候診區座無虛席,中醫師們正忙碌地為患者把脈問診,診室內彌漫著淡淡的草藥香氣。調研隊員細致觀察后發現,診所不僅保留了傳統的針灸、推拿等非遺技法,還結合現代健康管理理念,吸引了各年齡段人群前來就診。受采訪的醫生向調研隊員講述了醫院中醫部這七十余年在中醫方面的傳承創新和自己從事中醫半輩子的心理歷程,對調研隊員的問題進行一一解答。通過深入訪談和現場記錄,張紹杰收集了大量一手數據,為后續分析非遺傳承的創新路徑奠定了堅實基礎。

融合創新,探尋非遺現代轉化路徑

在有了第一家中醫診所的調研數據后,調研隊員張紹杰接著對當地的銘和醫院中醫部、沭陽中醫藥、沈氏中醫、呂教授中醫養生莊園、老地方盲人推拿、蔡恒飛中醫診所、張文華中西醫結合診所、楊國輝中醫綜合診所、劉加錦中醫診所等當地知名中醫診所展開進一步調查研究。通過調研,“康養薪傳”社會實踐小分隊發現中醫正在以更加年輕的姿態擁抱社會,在創新中實現傳承,方便患者前來看病,如楊國輝中醫綜合診所專門開通了微信小程序,讓患者足不出戶就能取到號,節省大量排隊時間。多家中醫診所紛紛將自己搬上美團、抖音、小紅書等多個平臺,通過網絡形式講解科普中醫知識,使更多患者慕名而來。在采訪沈氏中醫的沈繼凱醫生時,沈繼凱醫生向調研隊員講述自己專注中醫傳承27年的歷程并展示了自己在24年受到《發現之美》欄目的采訪和與許多患者的感謝信。

談到中醫非遺現代轉化的融合創新,沈醫生說,這是他一直在做的一件事,在調研隊員到訪的前一周,他剛結束完為期三天的中醫研學,為的就是加強自身本領,更好地服務患者,傳承中醫。“古人學問無遺力,少壯工夫老始成。紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。”沈繼凱醫生以這句話描述自己在傳承創新中醫中的行為準則。

傾聽民眾聲音,了解非遺認知需求

為全面把握中醫非遺文化的社會認知度和接受度,“康養薪傳”團隊在診所候診區、居民社區進行了問卷調查。通過精心設計的問卷,隊員們成功收集了超過500份有效居民樣本。問卷內容涵蓋居民對針灸、推拿等非遺療法的體驗與信任度,對中藥奶茶、養生茶包等創新產品的興趣偏好,以及對智能診療設備的接受程度和改進建議。這些一手數據將為后續分析不同人群對中醫非遺的認知差異、需求痛點以及未來發展方向提供重要依據。

青春接力,讓非遺走進生活

每晚9點的線上例會成了團隊的“頭腦風暴”時間。“有診所擔心技術保密不愿深談,我們就從群眾需求角度調整訪談提綱。”張紹杰分享道。針對部分受訪者配合度低的情況,隊員們采用匿名問卷與深度訪談結合的方式,確保數據真實性。“以前覺得中醫就是‘慢郎中’,現在才知道針灸能治急癥,非遺離生活很近。”隊員張紹杰在實踐日志中寫道。調研尾聲,團隊整理了詳實的數據報告,大家一致認為,這次調研不僅提升了自身對中醫非遺的認識,也為推廣非遺文化積累了寶貴經驗。

三下鄉推薦

- 七彩假期助南疆 科技手作話創新

- 2025-08-31

- 青春足跡丈量零工經濟,專業智慧求解供需平衡

- 2025-08-31

- 探長江經濟帶要素聯動,析鄉村發展新動能

- 2025-08-31

- 塔大學子三下鄉:采訪青年黨員,勇做新時代青年

- 2025-08-31

- 以青春之名,護一江清流——袁州區“河小青”全國生態日行動紀實

- 2025-08-31

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺