多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

秀甲天下山水映文脈,廣西師大青年探新途

- 發布時間:2025-08-30 閱讀:

- 來源:廣西師范大學桂韻羅盤實踐團

秀甲天下山水映文脈,廣西師大青年探新途

2025年8月22日,廣西師范大學文學院/新聞與傳播學院“桂韻羅盤”實踐隊,走進桂林靖江王府、桂海碑林與田心村狀元橋三大文化地標,以實地考察、深度訪談與沉浸體驗為抓手,開展文化旅游專題調研,用青年視角挖掘這座國際旅游名城的文化底蘊,探尋文旅融合新路徑。

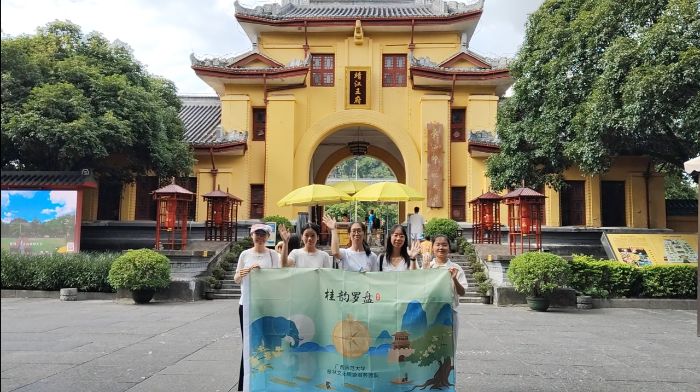

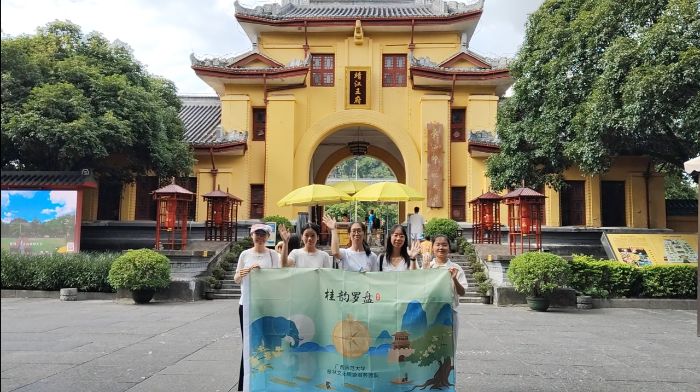

(圖為廣西師范大學桂韻羅盤實踐團在靖江王府的合照。李翠瑩供圖)

實踐隊于八月初啟動調研計劃,以“文化地標旅游發展現狀”為核心,聚焦歷史遺產保護、文旅融合機制與游客體驗三大維度。在為期近一個月的調研中,隊員們通過現場觀察、結構化訪談、影像記錄與問卷調查相結合的方式,系統收集了大量一手資料與真實反饋,力圖客觀呈現桂林文化旅游資源的開發現狀與未來潛力。

漫步文化地標,桂林文旅建設的成效清晰可見。有“北有故宮,南有王城”之稱的靖江王府,不僅衛生管理系統完備,垃圾分類容器還與明代建筑風格巧妙融合,毫無違和感。實踐隊觀察到,景區內綠化修剪整齊、石板路一塵不染,多處設有風格統一的休息座椅與遮陽設施,體現出細致入微的人文關懷。館內獨秀峰立體拼圖、琺瑯書簽等文創產品,更是將傳統元素與現代審美銜接,讓文化“可帶走”。隊員們在與王府宣傳工作人員訪談中了解到,靖江王府近年來持續推進“活態傳承”,在暑期推出“明信片打卡”“靖江故事劇場”等互動項目,增強游客的情景代入與文化認同。桂海碑林博物館則借力數字技術,把唐宋碑文高清呈現在電子屏上,指尖輕觸就能360°旋轉立體石碑模型,千年碑林風韻鮮活再現。調研隊員在館內停留期間注意到,盡管游客數量不如熱門山水景區,但館方在文化傳播方面做了諸多努力。電子導覽系統設置了碑刻拓印模擬書寫互動區,吸引不少家庭游客駐足體驗。博物館周邊環境清幽,與穿山、塔山相映成趣,館外還設有休息區與本土米粉餐飲點,形成“觀碑—休憩—品美食”的完整服務動線,展現出文旅融合中“小而美”的精致模式。田心村狀元橋旁,田園風光如畫,金黃稻浪翻滾,“騎牛拍照”等特色體驗項目吸睛十足,山水環繞的狀元橋成了網紅打卡地,還帶動周邊餐飲店人氣高漲,盡顯基層文旅融合的活力。實踐隊走訪期間正逢周末,來自全國各地的攝影愛好者與親子家庭絡繹不絕。隊員們觀察到,村口設置的文化宣傳欄內容詳實,清晰梳理了“一門九進士,父子三翰林”的科舉佳話,顯示出鄉村文化自覺與旅游開發的良性互動。

(圖為廣西師范大學桂韻羅盤實踐團成員在桂海碑林體驗碑文電子屏。蔣秋杏供圖)

調研中,實踐隊與游客深入交流,收集到不少真實反饋。“剛下高鐵覺得桂林山水風景確實很美,景區衛生間干凈,工作人員態度也好,就是來的路上有點堵。”來自海南的游客直言體驗中的小遺憾。多位年輕游客則表示,是通過小紅書、抖音等新媒體平臺知道靖江王府這些文化地標的——這也印證了短視頻宣傳已成為年輕人選擇旅游目的地的重要渠道。還有受訪者特別提到,靖江王府導游講解專業、東西巷商鋪琳瑯滿目但同質化略顯;桂海碑林文化深厚但知名度有限;狀元橋自然與人文交融,但休息設施與深度敘事仍可加強。與此同時,青年游客們還表達了對桂林文化的濃厚興趣,期待能有更多沉浸式體驗,比如文化主題劇本殺、手工拓印、VR還原歷史場景等互動形式。這些需求也讓大家看到桂林文旅發展的更多可能。實踐隊隊員在訪談中感受到,游客尤其是年輕群體,已不滿足于“拍照打卡”式的表層旅游,更追求對地方文化的深度認知與情感共鳴。

(圖為廣西師范大學桂韻羅盤實踐團成員在田心村狀元橋隨機采訪游客。梁玉紅供圖)

在肯定成效的同時,實踐隊也發現,部分景區在文化呈現形式創新上仍有一定提升空間,比如可進一步借助現代數字技術,深化文旅融合,讓游客的文化體驗更豐富、更深刻。例如,靖江王府可引入AR場景還原明代儀典,桂海碑林可開發線上虛擬博物館擴大傳播覆蓋面,狀元橋則可設計科舉文化沉浸敘事動線,增強游客的代入感和共鳴感。 本次調研所形成的報告與建議,將系統梳理桂林文化地標旅游發展的優勢、困境與創新路徑,從文化傳播、技術融合、業態創新、社區參與等角度提出具操作性的對策。實踐隊希望借助青年視角與學術支持,為桂林文旅主管部門提供決策參考,助力優化文旅資源配置與創新戰略制定,對推動桂林文旅經濟提質增效、促進傳統文化與現代旅游深度融合具有重要意義,也為桂林打造國際級文旅品牌注入青春智慧與前瞻思考。

通訊員:蔣秋杏 賀雙鳳

2025年8月22日,廣西師范大學文學院/新聞與傳播學院“桂韻羅盤”實踐隊,走進桂林靖江王府、桂海碑林與田心村狀元橋三大文化地標,以實地考察、深度訪談與沉浸體驗為抓手,開展文化旅游專題調研,用青年視角挖掘這座國際旅游名城的文化底蘊,探尋文旅融合新路徑。

(圖為廣西師范大學桂韻羅盤實踐團在靖江王府的合照。李翠瑩供圖)

實踐隊于八月初啟動調研計劃,以“文化地標旅游發展現狀”為核心,聚焦歷史遺產保護、文旅融合機制與游客體驗三大維度。在為期近一個月的調研中,隊員們通過現場觀察、結構化訪談、影像記錄與問卷調查相結合的方式,系統收集了大量一手資料與真實反饋,力圖客觀呈現桂林文化旅游資源的開發現狀與未來潛力。

漫步文化地標,桂林文旅建設的成效清晰可見。有“北有故宮,南有王城”之稱的靖江王府,不僅衛生管理系統完備,垃圾分類容器還與明代建筑風格巧妙融合,毫無違和感。實踐隊觀察到,景區內綠化修剪整齊、石板路一塵不染,多處設有風格統一的休息座椅與遮陽設施,體現出細致入微的人文關懷。館內獨秀峰立體拼圖、琺瑯書簽等文創產品,更是將傳統元素與現代審美銜接,讓文化“可帶走”。隊員們在與王府宣傳工作人員訪談中了解到,靖江王府近年來持續推進“活態傳承”,在暑期推出“明信片打卡”“靖江故事劇場”等互動項目,增強游客的情景代入與文化認同。桂海碑林博物館則借力數字技術,把唐宋碑文高清呈現在電子屏上,指尖輕觸就能360°旋轉立體石碑模型,千年碑林風韻鮮活再現。調研隊員在館內停留期間注意到,盡管游客數量不如熱門山水景區,但館方在文化傳播方面做了諸多努力。電子導覽系統設置了碑刻拓印模擬書寫互動區,吸引不少家庭游客駐足體驗。博物館周邊環境清幽,與穿山、塔山相映成趣,館外還設有休息區與本土米粉餐飲點,形成“觀碑—休憩—品美食”的完整服務動線,展現出文旅融合中“小而美”的精致模式。田心村狀元橋旁,田園風光如畫,金黃稻浪翻滾,“騎牛拍照”等特色體驗項目吸睛十足,山水環繞的狀元橋成了網紅打卡地,還帶動周邊餐飲店人氣高漲,盡顯基層文旅融合的活力。實踐隊走訪期間正逢周末,來自全國各地的攝影愛好者與親子家庭絡繹不絕。隊員們觀察到,村口設置的文化宣傳欄內容詳實,清晰梳理了“一門九進士,父子三翰林”的科舉佳話,顯示出鄉村文化自覺與旅游開發的良性互動。

(圖為廣西師范大學桂韻羅盤實踐團成員在桂海碑林體驗碑文電子屏。蔣秋杏供圖)

調研中,實踐隊與游客深入交流,收集到不少真實反饋。“剛下高鐵覺得桂林山水風景確實很美,景區衛生間干凈,工作人員態度也好,就是來的路上有點堵。”來自海南的游客直言體驗中的小遺憾。多位年輕游客則表示,是通過小紅書、抖音等新媒體平臺知道靖江王府這些文化地標的——這也印證了短視頻宣傳已成為年輕人選擇旅游目的地的重要渠道。還有受訪者特別提到,靖江王府導游講解專業、東西巷商鋪琳瑯滿目但同質化略顯;桂海碑林文化深厚但知名度有限;狀元橋自然與人文交融,但休息設施與深度敘事仍可加強。與此同時,青年游客們還表達了對桂林文化的濃厚興趣,期待能有更多沉浸式體驗,比如文化主題劇本殺、手工拓印、VR還原歷史場景等互動形式。這些需求也讓大家看到桂林文旅發展的更多可能。實踐隊隊員在訪談中感受到,游客尤其是年輕群體,已不滿足于“拍照打卡”式的表層旅游,更追求對地方文化的深度認知與情感共鳴。

(圖為廣西師范大學桂韻羅盤實踐團成員在田心村狀元橋隨機采訪游客。梁玉紅供圖)

在肯定成效的同時,實踐隊也發現,部分景區在文化呈現形式創新上仍有一定提升空間,比如可進一步借助現代數字技術,深化文旅融合,讓游客的文化體驗更豐富、更深刻。例如,靖江王府可引入AR場景還原明代儀典,桂海碑林可開發線上虛擬博物館擴大傳播覆蓋面,狀元橋則可設計科舉文化沉浸敘事動線,增強游客的代入感和共鳴感。 本次調研所形成的報告與建議,將系統梳理桂林文化地標旅游發展的優勢、困境與創新路徑,從文化傳播、技術融合、業態創新、社區參與等角度提出具操作性的對策。實踐隊希望借助青年視角與學術支持,為桂林文旅主管部門提供決策參考,助力優化文旅資源配置與創新戰略制定,對推動桂林文旅經濟提質增效、促進傳統文化與現代旅游深度融合具有重要意義,也為桂林打造國際級文旅品牌注入青春智慧與前瞻思考。

通訊員:蔣秋杏 賀雙鳳

三下鄉推薦

- 江西財經職業學院學子三下鄉: 青衿志遠赴漆工,支教筑夢繪鄉途

- 2025-08-30

- 心隨樂動繪童真 心理支教潤鄉村 ——江西財經職業學院學子赴弋陽縣及湖口縣開展特色心理支教

- 2025-08-30

- 走村入戶聽民聲,泥土芬芳話民生

- 2025-08-30

- 江西財經職業學院學子三下鄉: 知識與心靈“童”行,趣味課堂點亮鄉村童年

- 2025-08-30

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺