青春鑄魂憶往昔!

- 發布時間:2025-08-27 閱讀:

- 來源:王逸峰

青春鑄魂憶往昔! ——高郵日軍投降舊址 “三下鄉”實踐活動

為深入學習革命歷史、傳承紅色基因,2025年7月2日,常州大學一批青年學生走進高郵市侵華日軍向新四軍投降處舊址,以“參觀研學+戶外調研”的形式開展“三下鄉”實踐活動,在實地探訪中觸摸歷史脈絡,在知識傳播中傳遞紅色力量。

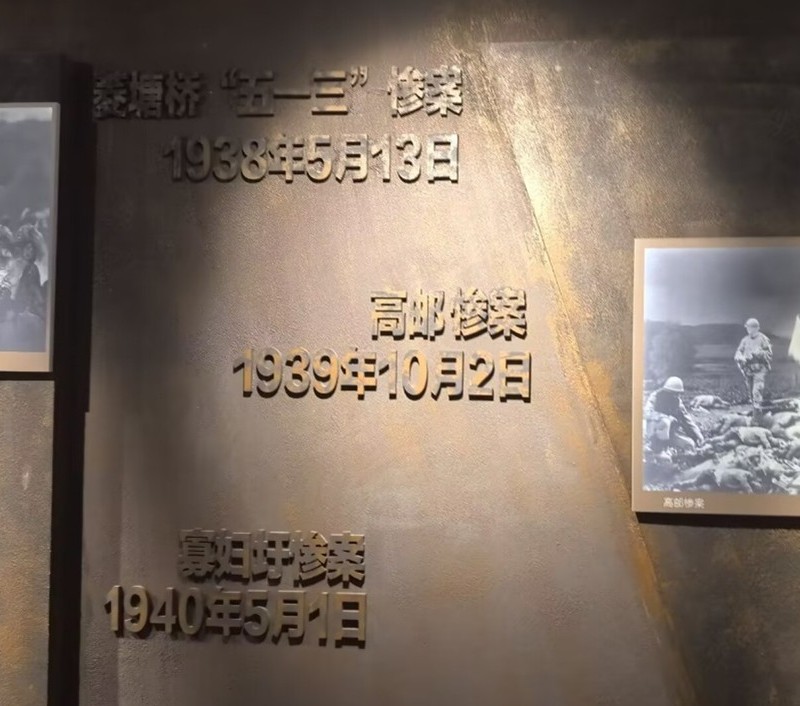

當日上午,實踐團隊首先走進舊址紀念館,開啟沉浸式歷史學習之旅。館內豐富的展陳內容為同學們鋪展開一幅生動的抗戰歷史畫卷:泛黃的歷史照片定格著新四軍將士的英勇身姿,銹跡斑斑的武器、飽含深情的戰地書信、字跡清晰的作戰文件等文物,無聲訴說著高郵戰役的崢嶸歲月;復原的日軍投降場景更是讓人身臨其境,仿佛回到1945年12月那個意義非凡的時刻——在這里,新四軍接受侵華日軍投降,為中國抗日戰爭書寫下濃墨重彩的一筆。

“高郵戰役是抗日戰爭勝利后,新四軍對拒不投降日軍發起的最后一場重要戰役,而這處舊址是全國為數不多以‘日軍向新四軍投降’為核心主題的歷史遺跡,具有不可替代的紀念意義。”隨著紀念館工作人員的細致講解,同學們認真記錄、不時提問,對戰役背景、作戰部署、勝利意義等歷史細節有了更深入的認知,也深刻體會到革命先輩為民族獨立所付出的巨大犧牲。

該舊址原為英國人開設的教堂,后作為國民黨縣黨部,抗日戰爭期間成為日軍駐高郵的司令部,被當地老百姓稱為“洪部”。其建筑為民國風格,中西合璧,坐北朝南,硬山頂,建筑面積612.5平方米。

1945年12月19日至26日,經中共中央軍委批準,華中野戰軍第七、八縱隊和地方武裝發起高郵戰役,這是中國抗日戰爭中對日寇的最后一戰。12月26日凌晨,新四軍代表韓念龍在高郵熙和巷70號的公園禮堂內舉行了受降儀式,接受侵華日軍駐高郵最高司令官巖崎大佐的投降。此次戰役共殲滅日軍1100余名,生俘892名,殲滅偽軍5000余名,生俘3500余名,創造了新四軍一次戰役殲滅日軍人數最多的記錄。

2014年底,抗日戰爭最后一役紀念館在侵華日軍向新四軍投降處舊址正式開館。紀念館以高郵戰役為主題,陳展面積約500平方米,分為序廳和六個展廳,通過圖片、場景、視頻、沙盤模型等展覽形式,運用聲光電技術,展示了高郵戰役的全過程。舊址旁的抗日戰爭最后一役勝利廣場,由“抗日甬道”和下沉式廣場兩部分組成,“抗日甬道”長約125米,兩側的浮雕墻展現了中國軍民抗擊侵略者的14年艱辛歷程 。

來到大廳后,提前學習館內知識的同學主動地為在場的游客們介紹起文字背后的故事。

參觀結束后,實踐團隊轉至紀念館周邊區域,開展“紅色歷史認知度”戶外調研。團隊成員提前設計了針對性采訪問題,圍繞“是否了解高郵日軍向新四軍投降歷史”“歷史知識獲取渠道”“銘記此類歷史的意義”等話題,與過往路人展開交流。調研過程中,大家發現不同年齡、職業群體對該段歷史的了解程度存在差異:部分年長市民能清晰回憶起相關歷史背景,而不少年輕群體則表示“此前未曾深入了解”。

針對調研反饋,團隊成員為每位受訪者送上精心準備的小禮品,并結合參觀所學,簡要介紹舊址的歷史價值與紀念意義,鼓勵大家帶著家人朋友走進紀念館,近距離感受紅色歷史。“原來家門口還有這樣一處重要的革命舊址,以后一定會帶孩子來看看,讓他了解這段歷史。”一位市民在聽完介紹后說道。路人們的積極配合與真誠反饋,讓同學們更加堅定了傳播紅色歷史的決心。

“課本上的歷史是文字,而走進舊址看到的歷史是鮮活的。”實踐團隊成員表示,通過此次活動,不僅跳出了書本局限,深化了對“抗日戰爭勝利來之不易”的認知,更意識到青年一代的責任擔當。團隊負責人提到,部分紅色歷史的傳播仍存在“渠道缺口”,未來大家將以實踐經歷為起點,通過分享會、校園宣講等形式,當好紅色歷史的“傳播者”讓更多人知曉高郵這處舊址的意義。

此次“三下鄉”實踐活動是同學們“走進歷史、感悟歷史、傳播歷史”的生動實踐。高郵市侵華日軍向新四軍投降處舊址不僅是歷史的見證,更成為培育青年愛國情懷的“紅色課堂”。參與同學紛紛表示,將以此次實踐為契機,銘記歷史、珍惜和平,用實際行動傳承紅色基因,讓革命精神在新時代煥發生機,也將繼續參與紅色實踐活動,推動紅色歷史知識走進更多人的生活。

- 廣外學子三下鄉:深耕浸潭鎮,共繪鄉村教育與兒童成長新圖景

- 2025年7月24日至8月4日,廣東外語外貿大學小餅干實踐團深入廣東省清遠市清新區浸潭鎮,開展為期12天的教育調研及義教幫扶活動。

- 2025-08-28

- 紅潮溯根脈,青春煥遺風

- 江蘇師范大學科文學院“紅潮溯本遺韻尋根”三下鄉實踐團積極行動,主動響應號召,前往淮安洪澤開展實踐活動。

- 2025-08-28

- 河海大學“三下鄉”:瞻仰紅色圣跡,傳承烈士精神

- 為了深入貫徹黨的指導方針,弘揚建黨精神,我們特策劃本次“精一唯一,奮進征程”紅色文化實踐活動。旨在通過實地調研、參觀紅色

- 2025-08-28

- 傳承鐵軍精神,紅色宣講潤童心

- 2025年7月16日,南京師范大學泰州學院“青禾鐵韻·星火傳承”社會實踐隊走進社區,開展“傳承鐵軍精神、活化紅色資源、厚植家

- 2025-08-28

- “予光同行” 三下鄉支教隊:用愛與知識點亮孝感福利院兒童的暑期

- 2025-08-28

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺