多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

青春賦能山鄉蝶變|鐘山區海嘎村黨參產業實踐:小藥材鋪就鄉村振興“富民路

- 發布時間:2025-08-21 閱讀:

- 來源:姚倫萱雨 高路紅 高嵩

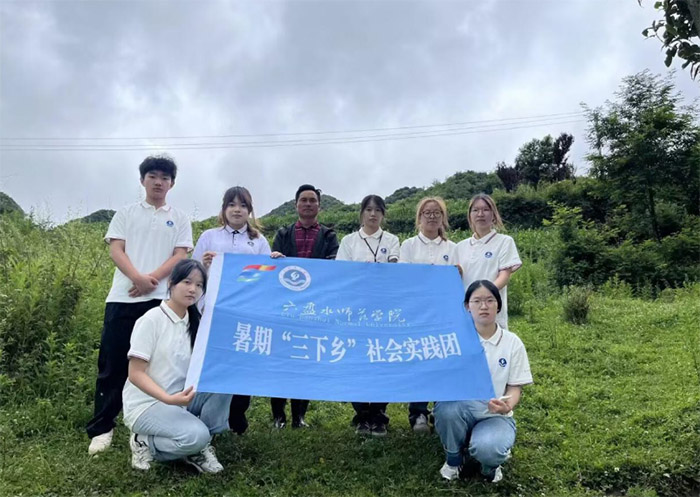

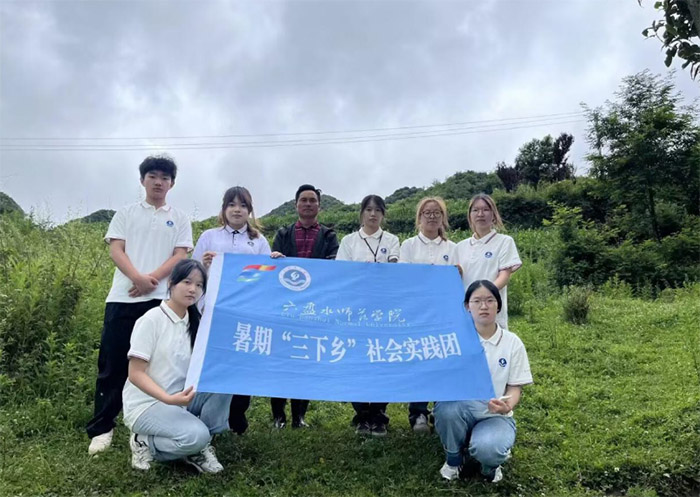

(通訊員:姚倫萱雨 高路紅 高嵩)7月中旬,六盤水師范學院“尋跡鄉野路,共富青行者”實踐團走進鐘山區大灣鎮海嘎村,在貴州龍福中藥材種植有限公司負責人陳二福的帶領下,深入海拔2000米的黨參種植基地,見證了一株“小藥材”如何激活鄉村振興“大動能”。

破局:從“水土不服”到扎根深山

走進連片數百畝的黨參種植基地,翠綠的植株在高原陽光下舒展生機。"這里每一株黨參都凝結著破局的心血。"陳二福撫摸著茂盛的黨參苗回憶道。作為典型的高山作物,黨參對生長環境極為"挑剔"——海拔需穩定在1800-2200米之間,既怕積水爛根,又畏氣候波動。初期因選址失當、管護經驗不足,黨參存活率一度低迷,產量難達預期。

為破解難題,這位敢闖敢試的"新農人"主動請教農技專家,帶著村民反復試驗土壤改良方案,通過起壟排水、覆蓋保墑等技術手段調節濕度,精準把控水肥配比應對氣候多變。經過持續攻堅,黨參存活率顯著提升,原本"嬌弱"的根莖逐漸適應了海嘎的高原氣候,在石縫間扎下深根。

提質:從“田間到市場”的全鏈增值

隨著種植技術的成熟,陳二福順勢擴大規模,將黨參種植面積穩步拓展。如今,基地不僅實現產量與品質雙提升,更通過精細化管理延伸產業鏈條:采收后的黨參堅持采用傳統粗布包裝——這種透氣性佳、可循環利用的材質,既保留了藥材天然藥性,又契合綠色消費理念,讓“土特產”煥發出差異化競爭優勢。

“從選種到包裝,每個環節都藏著增值密碼。”陳二福介紹,優質的黨參逐漸打開市場銷路,訂單從省內延伸至省外,價格穩中有升。基地里,村民們正忙著除草、追肥,一派繁忙景象。“以前總愁銷路打不開,現在陳總帶著我們種得好、賣得俏,這日子越過越有奔頭!”一名務工的村民李叔笑著說。

共富:從“家門口就業”到“腰桿挺直”

產業興旺帶來的紅利,最直接地體現在村民笑臉上。在基地務工的留守老人和婦女成為最大受益群體。“以前想打工沒人要,在家種地一年到頭剩不下幾個錢。”一位58歲的楊阿姨邊理苗邊感慨,“現在每天能掙100多塊,還能照顧孫子,這日子總算有盼頭了!”另一位村民羅阿姨坦言:“自己掙錢腰桿硬氣,再不用伸手問兒女要錢。跟著陳總學技術,自家地里也能種黨參增收!”

據介紹,每逢種植關鍵期(2月、11月),基地用工量可達200人,優先吸納村內缺乏穩定收入的群體。“這些老人和孩子父母外出打工,黨參基地讓他們既能顧家又有收入。”陳二福這樣介紹。更可貴的是,村民在務工中掌握了種植技術,逐漸從“靠力氣吃飯”轉向“憑技術增收”。

深耕:從“企業帶動”到“全員參與”

談及未來規劃,陳二福信心滿滿:“我們不僅要讓黨參被更多人知道,更要讓鄉親們共享產業紅利。”目前,該公司已著手建立“企業+農戶”聯營機制——由企業統一收購農戶自家種植的黨參,提供技術指導和保底收購價,降低個體種植風險。“要讓黨參產業從基地延伸到每家每戶的田間地頭,真正扎下根來。”

作為熟悉村情的“自家人”,陳二福深知村民需求:“大多數工人是留守老人,我們優先安排輕體力活,讓他們干得動、賺得到,逐步讓大家的腰包鼓起來。”

這種“接地氣”的幫扶模式,讓黨參產業不僅成為致富引擎,更化作凝聚人心的溫暖紐帶。

(圖為陳二福和實踐團隊的合照甘蓉蓉供圖)

破局:從“水土不服”到扎根深山

(圖為實踐團隊跟隨基地負責人進入基地實地調研甘蓉蓉供圖)

走進連片數百畝的黨參種植基地,翠綠的植株在高原陽光下舒展生機。"這里每一株黨參都凝結著破局的心血。"陳二福撫摸著茂盛的黨參苗回憶道。作為典型的高山作物,黨參對生長環境極為"挑剔"——海拔需穩定在1800-2200米之間,既怕積水爛根,又畏氣候波動。初期因選址失當、管護經驗不足,黨參存活率一度低迷,產量難達預期。

為破解難題,這位敢闖敢試的"新農人"主動請教農技專家,帶著村民反復試驗土壤改良方案,通過起壟排水、覆蓋保墑等技術手段調節濕度,精準把控水肥配比應對氣候多變。經過持續攻堅,黨參存活率顯著提升,原本"嬌弱"的根莖逐漸適應了海嘎的高原氣候,在石縫間扎下深根。

提質:從“田間到市場”的全鏈增值

(圖為陳二福向團隊成員介紹黨參的生長條件甘蓉蓉供圖)

隨著種植技術的成熟,陳二福順勢擴大規模,將黨參種植面積穩步拓展。如今,基地不僅實現產量與品質雙提升,更通過精細化管理延伸產業鏈條:采收后的黨參堅持采用傳統粗布包裝——這種透氣性佳、可循環利用的材質,既保留了藥材天然藥性,又契合綠色消費理念,讓“土特產”煥發出差異化競爭優勢。

“從選種到包裝,每個環節都藏著增值密碼。”陳二福介紹,優質的黨參逐漸打開市場銷路,訂單從省內延伸至省外,價格穩中有升。基地里,村民們正忙著除草、追肥,一派繁忙景象。“以前總愁銷路打不開,現在陳總帶著我們種得好、賣得俏,這日子越過越有奔頭!”一名務工的村民李叔笑著說。

共富:從“家門口就業”到“腰桿挺直”

(圖為在黨參基地工作的阿姨向團隊成員演視黨參的基本種植方法。甘蓉蓉供圖)

產業興旺帶來的紅利,最直接地體現在村民笑臉上。在基地務工的留守老人和婦女成為最大受益群體。“以前想打工沒人要,在家種地一年到頭剩不下幾個錢。”一位58歲的楊阿姨邊理苗邊感慨,“現在每天能掙100多塊,還能照顧孫子,這日子總算有盼頭了!”另一位村民羅阿姨坦言:“自己掙錢腰桿硬氣,再不用伸手問兒女要錢。跟著陳總學技術,自家地里也能種黨參增收!”

據介紹,每逢種植關鍵期(2月、11月),基地用工量可達200人,優先吸納村內缺乏穩定收入的群體。“這些老人和孩子父母外出打工,黨參基地讓他們既能顧家又有收入。”陳二福這樣介紹。更可貴的是,村民在務工中掌握了種植技術,逐漸從“靠力氣吃飯”轉向“憑技術增收”。

深耕:從“企業帶動”到“全員參與”

(圖為黨參的果實甘蓉蓉供圖)

談及未來規劃,陳二福信心滿滿:“我們不僅要讓黨參被更多人知道,更要讓鄉親們共享產業紅利。”目前,該公司已著手建立“企業+農戶”聯營機制——由企業統一收購農戶自家種植的黨參,提供技術指導和保底收購價,降低個體種植風險。“要讓黨參產業從基地延伸到每家每戶的田間地頭,真正扎下根來。”

作為熟悉村情的“自家人”,陳二福深知村民需求:“大多數工人是留守老人,我們優先安排輕體力活,讓他們干得動、賺得到,逐步讓大家的腰包鼓起來。”

這種“接地氣”的幫扶模式,讓黨參產業不僅成為致富引擎,更化作凝聚人心的溫暖紐帶。

三下鄉推薦

- 青春賦能山鄉蝶變|鐘山區海嘎村黨參產業實踐:小藥材鋪就鄉村振興“富民路

- 7月中旬,六盤水師范學院“尋跡鄉野路,共富青行者”實踐團走進鐘山區大灣鎮海嘎村,在貴州龍福中藥材種植有限公司負責人陳二福的

- 2025-08-21

- 根植云端“喉嘎”|鐘山區海嘎村:“五大振興”繪就美麗富強鄉村新圖景

- 7月8日至15日,六盤水師范學院“尋跡鄉野路,共富青行者”實踐團走進六盤水市鐘山區大灣鎮海嘎村——位于海拔2900米的貴州屋脊邊

- 2025-08-21

- 南京財經大學:“綠鏈興農調研隊”深入調研綠色農業轉型實踐路徑

- 8月7日至12日,南京財經大學經濟學院“綠鏈興農調研隊”走進鹽城市現代綠色植保有限公司,沉浸式探訪農業綠色轉型的“鹽城實踐”

- 2025-08-21

- 共話品牌煥新,賦能產業發展—— 集美大學實踐隊走訪廈門市老字號協會

- 2025年8月19日下午,集美大學“新守食脈·質創味來”實踐隊在指導老師李貴成的帶領下前往廈門市老字號協會調研,與協會專職副秘書

- 2025-08-21

- 青春助 “百千萬”!“那” 里青綠繪生態,“吉” 風拂處展新容——廣東海洋大學青山凈途團隊為牛

- 為響應"百千萬工程"的號召,落實《美麗廣東建設規劃綱要(2024-2035年)》具體要求,2025年7月11日,廣東海洋大學"青山凈途"生態

- 2025-08-21

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺