多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

遵義市紅花崗區老黨員茍德超寄語川北醫學院學子

發布時間:2025-07-26 閱讀: 一鍵復制網址

(通訊員:陳靖文)7月10日下午4時,川北醫學院醫學影像學院赴貴州遵義“長征醫影路,仁心映赤途”青春筑夢團冒雨抵達遵義市紅花崗區老城街道紀念館社區黨群服務中心。在社區后備干部張美娟的帶領下,筑夢團成員成功會面等候多時的老黨員茍德超同志,開啟這場訪談之旅。

印象最深的紅色故事:紅軍墳

茍德超于1941年出生在貴州省遵義市紅花崗區老城街道,他說自己的出生地離遵義會址很近:“就在這條街拐角的地方,離這里只有三十公尺。”茍德超回憶兒時生活,講述了一個當地家喻戶曉的故事——紅軍墳。“當時只知道是紅軍,但姓氏名誰一概不知……”1935年1月6日到1月8日,中國紅軍進入貴州遵義,當時有部隊住在桑木埡,距離遵義城中心有二十多公里。其中一名衛生員被派遣去村里為群眾治病。當他返回部隊時,紅軍部隊已經轉移了。他從老百姓手中得到一張紙條,內容為部隊已走,讓他隨后趕來。衛生員看了紙條后即刻動身,不分白天黑夜地趕路。在經過一片松樹林時,他突然聽到兩聲槍響,低頭一看自己中彈了。“他一只手緊按住藥箱,一只手捂住傷口,只見鮮血從指縫涌出,低落在地上。但他依舊頑強地往前邁了幾步,終于他支撐不住了,倒在那片松樹林里,”茍德超說,“紅軍衛生員倒下的地方血液染紅了土地,他的鮮血和身體永遠留在了遵義。人們知道在松樹林里有個小土堆,是紅軍墳。解放后,大家也不知道他的名字,就稱呼他為‘小紅’。后面有許多人都以為‘小紅’是一個女孩。”

1953年,遵義地委在鳳凰山修建紅軍烈士陵園。紅軍墳就在烈士陵園中,它的旁邊還有一座銅像——一位女紅軍衛生員正抱著小孩喂藥。銅像肩上掛有紅布,紅軍衛生員也被遵義人民稱為“紅軍菩薩”,意為救苦救難。后來,人們才知道“紅軍菩薩”是個男孩。

1965年,中國人民解放軍第三軍醫大學原校長、老紅軍鐘有煌到訪遵義聽說“紅軍墳”的故事后,聯想到紅三軍團在撤離遵義時,一位名叫龍思泉的衛生員因外出為群眾看病未能及時歸隊而下落不明。后來,經過多方認證,終于確定“紅軍墳”故事的主人公是龍思泉。“這位紅軍衛生員,他叫龍思泉。他犧牲的時候年齡小,僅僅只有十七八歲。”聽到這里,筑夢團成員回應茍德超的聲音已然哽咽。

茍德超說自己小時候,家門前有許多標語。“紅軍到,干人笑,紳糧叫;白軍到,干人叫,紳糧笑。要使干人天天笑,只有白軍不到紅軍到。”這是所有標語里,他印象最深也格外熟悉的。“干人,是那個年代貴州當地人對窮人的稱呼;紳糧就是地主豪紳。”茍德超解釋著。

當時國民黨在貴州肆意傳播紅軍燒殺搶掠的謠言,但現實恰恰相反,紅軍進入遵義后將“不拿群眾一針一線”的宗旨貫徹到底,樂于助人。“群眾是干人的隊伍,所以紅軍進入遵義后,受到了廣大群眾的熱愛。他們對老百姓是相當好的。”茍德超幼年時,曾分到幾件共產黨收繳來的地主家的物品。第一件是帽筒,帽筒是古代官員放置官帽的器具,防止官帽皺損,后來逐漸轉變為陳設觀賞用器。茍德超說:“家里分到的帽筒是陶瓷的,或許還是景德鎮的。”還有兩個捧盒,每個捧盒一底一蓋,薄、輕但牢實,不知道什么做的,卻是很好的,他們家里用來裝東西了。最后還有一個桃心首飾盒。筑夢團成員感嘆:“在那個年代,地主剝削農民,而共產黨堅定地站在農民身邊,反抗地主階級的剝削。”

為什么會選擇參軍?聽到這個問題,茍德超眼中帶笑,這是一件讓他驕傲的事情。1959年到1961年三年困難時期,遇上連續三年嚴重自然災害,百姓生活困難。恰逢美國干預南越政權,越南形式緊張,加上國家需要,茍德超毅然加入軍隊。入伍那年,茍德超正讀高三,他說自己的夢想學校是西南交通大學:“我的成績算是中上,清華北大不能想,成績達不到,我想考西南交通大學。但是越南形式緊張——”茍德超的聲音高昂,“參軍!1961年,我就去參軍。”

參軍后茍德超沒有到達前線:“其他部隊‘捷足先登’了,我們后面來的就留守邊防。所以我們就去守國境線,我是正規的邊防戰士。當了兩年邊防兵后,去當了尺繪兵,畫軍事地圖。然后又把我調去西雙版納,當了一年工兵,安炸藥、搞爆破。然后就把我調到政治部門,一待就待到退休,后面我又回了學校。”

從學校到部隊再到學校,從學生到戰士再到教師,茍德超從軍隊退下來后做了三十年教師。退休后,茍德超又主動加入紅色義務宣講團,開展紅色宣講100余場,受眾超5000人次,參與志愿服務200余次,解決群眾難事40余件,用行動踐行“離崗不離黨”的初心。

作為一名黨齡將近六十年的老黨員,茍德超在對話中不止一次提到“不忘初心、牢記使命”,強調堅持初心的重要性。“習總書記講的,‘江山就是人民,人民就是江山’。他給我們講過,要從長征精神和遵義會議精神中深刻感悟共產黨人的初心和使命。”茍德超牢記習總書記在到訪遵義時說過的話。“習總書記在花茂村視察工作時說過‘政策好不好,要看鄉親們是哭還是笑’,”茍德超再次談到初心與使命,“不忘初心、牢記使命,初心是什么?我們應該怎么做?我的粗淺理解——黨的初心就是為人民服務。”筑夢團成員也接連表示,未來必定不讓初心、牢記使命。

茍德超又補充:“你們來到遵義,你們就是客人。遵義是個很有名的地方,不是因為這兩個字有名,主要是遵義會議有名。遵義會議是中國革命的偉大轉折,它在全國甚至世界都是有名的。遵義會議在危急關頭挽救了黨,挽救了紅軍,挽救了中國革命。”

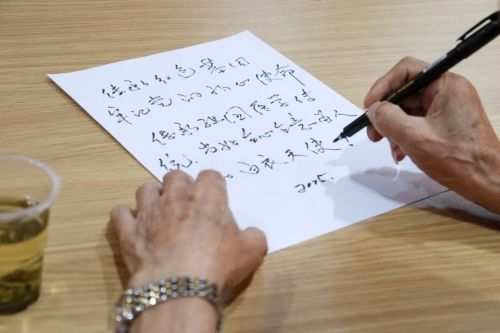

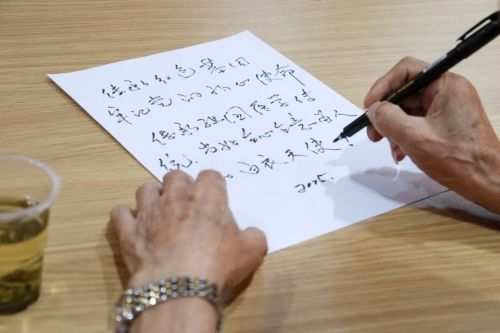

整個訪談中,茍德超一直慈祥和藹地講述著他的見聞,這正是一位長輩對后輩們的諄諄教誨。訪談的最后,筑夢團成員詢問茍德超對川北醫學院學子的寄語,他一邊說自己最想囑托的就是剛剛談到的“不忘初心、牢記使命”,又一邊取來紙筆。第一句話寫的很順暢:“傳承紅色基因,牢記黨的初心使命,傳承祖國醫學傳統。”寫完這句話,茍德超停頓良久,筆懸在紙上斟酌再三才落下:“當好全心全意為人民的白衣天使!”署名為——邊防老兵茍德超。茍德超的寄語與訪談中一樣,牢記初心使命、全心全意為人民服務,這也是他一生所堅守的。

茍德超堅持把筑夢團成員送至黨群服務中心門口,此時雨停了,天空放晴,正如此次訪談眾人聽完茍德超的囑托后恍然如撥開云霧見日出。這場跨越代際的對話讓長征精神與醫者仁心在遵義這片紅色土地上完成了一次生動接力。黨群服務中心黨委書記張仙握著茍德超的手,指向不遠處老城街道拐角處:“茍爺爺就是在那里出生的。”筑夢團成員望去,只見拐角處與遵義會議會址僅一墻之隔。茍德超告別時再次祝愿:“你們好好學習,我相信你們未來一定比我厲害!

圖為茍德超寫下對醫學生的勉勵 蔣祺 攝

印象最深的紅色故事:紅軍墳

茍德超于1941年出生在貴州省遵義市紅花崗區老城街道,他說自己的出生地離遵義會址很近:“就在這條街拐角的地方,離這里只有三十公尺。”茍德超回憶兒時生活,講述了一個當地家喻戶曉的故事——紅軍墳。“當時只知道是紅軍,但姓氏名誰一概不知……”1935年1月6日到1月8日,中國紅軍進入貴州遵義,當時有部隊住在桑木埡,距離遵義城中心有二十多公里。其中一名衛生員被派遣去村里為群眾治病。當他返回部隊時,紅軍部隊已經轉移了。他從老百姓手中得到一張紙條,內容為部隊已走,讓他隨后趕來。衛生員看了紙條后即刻動身,不分白天黑夜地趕路。在經過一片松樹林時,他突然聽到兩聲槍響,低頭一看自己中彈了。“他一只手緊按住藥箱,一只手捂住傷口,只見鮮血從指縫涌出,低落在地上。但他依舊頑強地往前邁了幾步,終于他支撐不住了,倒在那片松樹林里,”茍德超說,“紅軍衛生員倒下的地方血液染紅了土地,他的鮮血和身體永遠留在了遵義。人們知道在松樹林里有個小土堆,是紅軍墳。解放后,大家也不知道他的名字,就稱呼他為‘小紅’。后面有許多人都以為‘小紅’是一個女孩。”

1953年,遵義地委在鳳凰山修建紅軍烈士陵園。紅軍墳就在烈士陵園中,它的旁邊還有一座銅像——一位女紅軍衛生員正抱著小孩喂藥。銅像肩上掛有紅布,紅軍衛生員也被遵義人民稱為“紅軍菩薩”,意為救苦救難。后來,人們才知道“紅軍菩薩”是個男孩。

1965年,中國人民解放軍第三軍醫大學原校長、老紅軍鐘有煌到訪遵義聽說“紅軍墳”的故事后,聯想到紅三軍團在撤離遵義時,一位名叫龍思泉的衛生員因外出為群眾看病未能及時歸隊而下落不明。后來,經過多方認證,終于確定“紅軍墳”故事的主人公是龍思泉。“這位紅軍衛生員,他叫龍思泉。他犧牲的時候年齡小,僅僅只有十七八歲。”聽到這里,筑夢團成員回應茍德超的聲音已然哽咽。

圖為茍德超照片 蔣祺攝

家門前的紅軍標語茍德超說自己小時候,家門前有許多標語。“紅軍到,干人笑,紳糧叫;白軍到,干人叫,紳糧笑。要使干人天天笑,只有白軍不到紅軍到。”這是所有標語里,他印象最深也格外熟悉的。“干人,是那個年代貴州當地人對窮人的稱呼;紳糧就是地主豪紳。”茍德超解釋著。

當時國民黨在貴州肆意傳播紅軍燒殺搶掠的謠言,但現實恰恰相反,紅軍進入遵義后將“不拿群眾一針一線”的宗旨貫徹到底,樂于助人。“群眾是干人的隊伍,所以紅軍進入遵義后,受到了廣大群眾的熱愛。他們對老百姓是相當好的。”茍德超幼年時,曾分到幾件共產黨收繳來的地主家的物品。第一件是帽筒,帽筒是古代官員放置官帽的器具,防止官帽皺損,后來逐漸轉變為陳設觀賞用器。茍德超說:“家里分到的帽筒是陶瓷的,或許還是景德鎮的。”還有兩個捧盒,每個捧盒一底一蓋,薄、輕但牢實,不知道什么做的,卻是很好的,他們家里用來裝東西了。最后還有一個桃心首飾盒。筑夢團成員感嘆:“在那個年代,地主剝削農民,而共產黨堅定地站在農民身邊,反抗地主階級的剝削。”

圖為茍德超為筑夢團成員講解紅軍故事 蔣祺攝

從邊防老兵到紅色宣講員為什么會選擇參軍?聽到這個問題,茍德超眼中帶笑,這是一件讓他驕傲的事情。1959年到1961年三年困難時期,遇上連續三年嚴重自然災害,百姓生活困難。恰逢美國干預南越政權,越南形式緊張,加上國家需要,茍德超毅然加入軍隊。入伍那年,茍德超正讀高三,他說自己的夢想學校是西南交通大學:“我的成績算是中上,清華北大不能想,成績達不到,我想考西南交通大學。但是越南形式緊張——”茍德超的聲音高昂,“參軍!1961年,我就去參軍。”

參軍后茍德超沒有到達前線:“其他部隊‘捷足先登’了,我們后面來的就留守邊防。所以我們就去守國境線,我是正規的邊防戰士。當了兩年邊防兵后,去當了尺繪兵,畫軍事地圖。然后又把我調去西雙版納,當了一年工兵,安炸藥、搞爆破。然后就把我調到政治部門,一待就待到退休,后面我又回了學校。”

從學校到部隊再到學校,從學生到戰士再到教師,茍德超從軍隊退下來后做了三十年教師。退休后,茍德超又主動加入紅色義務宣講團,開展紅色宣講100余場,受眾超5000人次,參與志愿服務200余次,解決群眾難事40余件,用行動踐行“離崗不離黨”的初心。

圖為筑夢團成員與茍德超探討紅軍歷史 蔣祺攝

對醫學生寄語:牢記初心使命作為一名黨齡將近六十年的老黨員,茍德超在對話中不止一次提到“不忘初心、牢記使命”,強調堅持初心的重要性。“習總書記講的,‘江山就是人民,人民就是江山’。他給我們講過,要從長征精神和遵義會議精神中深刻感悟共產黨人的初心和使命。”茍德超牢記習總書記在到訪遵義時說過的話。“習總書記在花茂村視察工作時說過‘政策好不好,要看鄉親們是哭還是笑’,”茍德超再次談到初心與使命,“不忘初心、牢記使命,初心是什么?我們應該怎么做?我的粗淺理解——黨的初心就是為人民服務。”筑夢團成員也接連表示,未來必定不讓初心、牢記使命。

茍德超又補充:“你們來到遵義,你們就是客人。遵義是個很有名的地方,不是因為這兩個字有名,主要是遵義會議有名。遵義會議是中國革命的偉大轉折,它在全國甚至世界都是有名的。遵義會議在危急關頭挽救了黨,挽救了紅軍,挽救了中國革命。”

整個訪談中,茍德超一直慈祥和藹地講述著他的見聞,這正是一位長輩對后輩們的諄諄教誨。訪談的最后,筑夢團成員詢問茍德超對川北醫學院學子的寄語,他一邊說自己最想囑托的就是剛剛談到的“不忘初心、牢記使命”,又一邊取來紙筆。第一句話寫的很順暢:“傳承紅色基因,牢記黨的初心使命,傳承祖國醫學傳統。”寫完這句話,茍德超停頓良久,筆懸在紙上斟酌再三才落下:“當好全心全意為人民的白衣天使!”署名為——邊防老兵茍德超。茍德超的寄語與訪談中一樣,牢記初心使命、全心全意為人民服務,這也是他一生所堅守的。

茍德超堅持把筑夢團成員送至黨群服務中心門口,此時雨停了,天空放晴,正如此次訪談眾人聽完茍德超的囑托后恍然如撥開云霧見日出。這場跨越代際的對話讓長征精神與醫者仁心在遵義這片紅色土地上完成了一次生動接力。黨群服務中心黨委書記張仙握著茍德超的手,指向不遠處老城街道拐角處:“茍爺爺就是在那里出生的。”筑夢團成員望去,只見拐角處與遵義會議會址僅一墻之隔。茍德超告別時再次祝愿:“你們好好學習,我相信你們未來一定比我厲害!

圖為茍德超寫下對醫學生的勉勵 蔣祺 攝

作者:陳靖文 來源:川北醫學院

掃一掃 分享悅讀

- 青春力量助振興,實踐調研探真知——青島農業大學巴瑟斯學院赴平邑縣武臺鎮開展社會實踐

- 為深入了解鄉村振興戰略實施成果,探尋農業產業發展路徑,7月23日青島農業大學巴瑟斯未來農業科技學院社會實踐團隊赴臨沂市平邑縣

- 2025-07-26

- 星耀基層社區實踐服務團:精準服務,點亮社區高齡老人生活

- 7月15日,炎炎夏日,東北農業大學動物科學技術學院“星耀基層”社區實踐服務團的青年學子們懷揣熾熱之心,奔赴哈爾濱市香坊區化工

- 2025-07-26

- 青承魚燈突擊隊赴升平社區開展深度調研

- 2025-07-26

- 成都中醫藥大學針灸推拿學院經渠志愿服務隊 走進綿陽江油傾情服務

- 2025年7月7日-10日,成都中醫藥大學針灸推拿學院經渠志愿服務隊10名志愿者齊聚江油市,深入社區、學校、光榮院,開展以“弘揚中醫

- 2025-07-26

- 彝海結盟90載 青春研學悟初心

- 西北民族大學學子赴彝海開展90周年研學,追尋“彝海結盟”紅色足跡,感悟民族團結初心,在革命圣地傳承青春力量,讓紅色精神綻放

- 2025-07-26

- 遵義市紅花崗區老黨員茍德超寄語川北醫學院學子

- 川北醫學院醫學影像學院赴貴州遵義“長征醫影路,仁心映赤途”青春筑夢團冒雨抵達遵義市紅花崗區老城街道紀念館社區黨群服務中心

- 2025-07-26

- 下村村里訪油茶:上山!茶油翠田實踐團探尋鄉村振興路徑

- 2025-07-26

- 西北民族大學赴冕寧縣“推普筑夢”實踐團:語潤彝鄉,筑夢未來

- 西北民族大學“推普筑夢”實踐團在四川涼山冕寧縣彝海村,為30余名低齡兒童開展5課時推普課程。通過繪畫、游戲等趣味形式教普通話

- 2025-07-26

-

大學生三下鄉投稿平臺