多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

青眸點炬:鏡頭里的崗豐味 ——廣州幼專“羽你鄉繪”突擊隊定格客家鵝香與鄉土情

發布時間:2025-07-20 閱讀: 一鍵復制網址

2025年7月9日到7月11日,廣州幼兒師范高等專科學校“羽你鄉繪”突擊隊走進增城區崗豐村,鏡頭對準幾家客家鵝特色店鋪。隊員們用青春視角捕捉灶臺煙火里的商脈故事,為鄉土美味量身打造“專屬名片”,讓客家風味順著網線漫向更遠的地方。

紛享田樂:從農園到餐桌,一只鵝的生態之旅

“紛享田樂”的生態農莊里,自家的鵝群正踱過草地。這里的客家鵝從養殖到餐桌全程可溯,生鮮配送與健康餐飲環環相扣,老板總說:“要讓城里人吃到咱農園的‘放心味’”。隊員們扛著攝像機,從鵝群啄食青蔬拍到廚房鐵鍋翻涌,完整記錄下一只客家鵝的“成長記”。拍攝間隙,老板從廚房拎出一只油亮的燒鵝,油星子還在表皮微微顫動:“學生仔嘗嘗!你們拍視頻辛苦嘞!”鵝肉剛撕開,金黃脆皮“咔哧”作響,鵝油順著小范同學的嘴角流下來,她含糊著直嚷:“叔,這味道該讓全廣東人知道! ”

”

順景魚莊:明檔里的鮮香交響,鵝與魚的風味協奏

“順景魚莊”的明檔前總圍著食客。案臺的客家鵝鵝正被斬件,刀落時脆皮迸裂,肉縫里滲出的清亮油汁,得配一碟酸梅醬才夠解膩。廚師指尖翻飛間,活魚蛻成薄如蟬翼的魚片,入沸水三秒便蜷成白玉卷,蘸姜蔥醬油入口,外皮微彈內里緊實。最妙是鴨嘴魚三吃:椒鹽魚骨酥到能嚼出細渣,豉汁魚腩的肥肉顫巍巍晃著,魚尾煮的勝瓜湯面,浮著層若有似無的薄油花。隊員們舉著鏡頭追著香氣拍,快門聲混著食客的贊嘆,倒像給美味加了層伴奏。

有福氣人家:灶臺煙火里的客家本味,鵝肉藏著游子鄉愁

“有福氣人家”的灶臺總飄著勾人的香。老板說自家講究“煙火不熄,本味不變”,活鵝要經三小時腌制、兩小時晾掛,刷上糖水入爐時,油珠在皮上滾成金豆,出爐便是通體金紅的模樣,斬件時油汁順著琥珀色脆殼往下滴,落在白瓷盤里暈開小油花。豆豉焗鵝得用粗陶深鍋,小火慢焗兩小時,揭蓋那刻,黑豆豉的焦香裹著鵝脂氣,能把半條街的饞蟲都勾出來。還有那道清香雞,選未生蛋的嫩母雞,腹里塞著沙姜與黃梔子,白鹵水浸熟后,皮肉間凝著層透明凍脂。老客都知道,逢年過節歸鄉,必點齊這 “老三樣”,往往鵝油拌飯才吃半碗,砂鍋里的焗鵝就見了底。

漁米農莊:二十年鐵鍋炒出的家常,鵝油里飄著媽媽的味道

“漁米農莊”的后廚藏著二十年的老味道。每日清晨,帶露水的蔬菜、泛青鱗的草魚、清遠走地雞準時到筐,掌勺師傅那口鐵鍋用了二十年,薄處已透出銀光。招牌砂鍋魚頭得選三斤半的鳙魚,配豆腐煎至金黃,加高湯滾沸后移進炭爐,上桌時湯汁還在咕嘟冒泡,鮮得能把舌頭吞下去。老客們進門從不看菜單,只喊聲“老三樣”——芋仔煲的湯面浮半指厚鵝油,白切雞的骨縫滲著淺紅血絲,釀苦瓜的肉餡肥瘦三七開。墻面早被二十年的油煙熏成蜜色,但端出來的每盤菜,都像游子歸家那晚,媽媽灶上飄的味兒。

阿姐廚房:砧板外的快手功夫,家常鵝肉里的鄉土真味

暮色漸濃時,隊員們擠進“阿姐家”的廚房。抽油煙機嗡嗡作響,灶上燉鍋正噴白汽,阿姐從冰箱拎出處理好的鵝,笑著招呼:“都瞧好了!家常味才是真功夫!”她剁鵝不用砧板,托著盤子懸空下刀。“噌噌”幾聲,鵝頸骨斷面還冒著粉紅熱氣,肉香混著紫蘇辛香直往鼻里鉆,汁水順著刀刃滴進鍋里,濺起的油星子映著燈光,倒像撒了把碎金。

供稿:廣州幼兒師范高等專科學校“羽你鄉繪”突擊隊

通訊員:鄭曉佳、駱依翰/文 鄭佳歡、范夢娜/圖

審核:曹靜、鐘君、李春霞

審定:范夢娜

紛享田樂:從農園到餐桌,一只鵝的生態之旅

“紛享田樂”的生態農莊里,自家的鵝群正踱過草地。這里的客家鵝從養殖到餐桌全程可溯,生鮮配送與健康餐飲環環相扣,老板總說:“要讓城里人吃到咱農園的‘放心味’”。隊員們扛著攝像機,從鵝群啄食青蔬拍到廚房鐵鍋翻涌,完整記錄下一只客家鵝的“成長記”。拍攝間隙,老板從廚房拎出一只油亮的燒鵝,油星子還在表皮微微顫動:“學生仔嘗嘗!你們拍視頻辛苦嘞!”鵝肉剛撕開,金黃脆皮“咔哧”作響,鵝油順著小范同學的嘴角流下來,她含糊著直嚷:“叔,這味道該讓全廣東人知道!

”

”圖為隊員實地拍攝客家鵝養殖環境

順景魚莊:明檔里的鮮香交響,鵝與魚的風味協奏

“順景魚莊”的明檔前總圍著食客。案臺的客家鵝鵝正被斬件,刀落時脆皮迸裂,肉縫里滲出的清亮油汁,得配一碟酸梅醬才夠解膩。廚師指尖翻飛間,活魚蛻成薄如蟬翼的魚片,入沸水三秒便蜷成白玉卷,蘸姜蔥醬油入口,外皮微彈內里緊實。最妙是鴨嘴魚三吃:椒鹽魚骨酥到能嚼出細渣,豉汁魚腩的肥肉顫巍巍晃著,魚尾煮的勝瓜湯面,浮著層若有似無的薄油花。隊員們舉著鏡頭追著香氣拍,快門聲混著食客的贊嘆,倒像給美味加了層伴奏。

圖為團隊成員拍攝商家明檔斬料臺

有福氣人家:灶臺煙火里的客家本味,鵝肉藏著游子鄉愁

“有福氣人家”的灶臺總飄著勾人的香。老板說自家講究“煙火不熄,本味不變”,活鵝要經三小時腌制、兩小時晾掛,刷上糖水入爐時,油珠在皮上滾成金豆,出爐便是通體金紅的模樣,斬件時油汁順著琥珀色脆殼往下滴,落在白瓷盤里暈開小油花。豆豉焗鵝得用粗陶深鍋,小火慢焗兩小時,揭蓋那刻,黑豆豉的焦香裹著鵝脂氣,能把半條街的饞蟲都勾出來。還有那道清香雞,選未生蛋的嫩母雞,腹里塞著沙姜與黃梔子,白鹵水浸熟后,皮肉間凝著層透明凍脂。老客都知道,逢年過節歸鄉,必點齊這 “老三樣”,往往鵝油拌飯才吃半碗,砂鍋里的焗鵝就見了底。

圖為團隊成員拍攝宣傳片素材

漁米農莊:二十年鐵鍋炒出的家常,鵝油里飄著媽媽的味道

“漁米農莊”的后廚藏著二十年的老味道。每日清晨,帶露水的蔬菜、泛青鱗的草魚、清遠走地雞準時到筐,掌勺師傅那口鐵鍋用了二十年,薄處已透出銀光。招牌砂鍋魚頭得選三斤半的鳙魚,配豆腐煎至金黃,加高湯滾沸后移進炭爐,上桌時湯汁還在咕嘟冒泡,鮮得能把舌頭吞下去。老客們進門從不看菜單,只喊聲“老三樣”——芋仔煲的湯面浮半指厚鵝油,白切雞的骨縫滲著淺紅血絲,釀苦瓜的肉餡肥瘦三七開。墻面早被二十年的油煙熏成蜜色,但端出來的每盤菜,都像游子歸家那晚,媽媽灶上飄的味兒。

圖為團隊成員拍攝商家菜品

阿姐廚房:砧板外的快手功夫,家常鵝肉里的鄉土真味

暮色漸濃時,隊員們擠進“阿姐家”的廚房。抽油煙機嗡嗡作響,灶上燉鍋正噴白汽,阿姐從冰箱拎出處理好的鵝,笑著招呼:“都瞧好了!家常味才是真功夫!”她剁鵝不用砧板,托著盤子懸空下刀。“噌噌”幾聲,鵝頸骨斷面還冒著粉紅熱氣,肉香混著紫蘇辛香直往鼻里鉆,汁水順著刀刃滴進鍋里,濺起的油星子映著燈光,倒像撒了把碎金。

圖為團隊成員拍攝客家鵝烹飪實景

如今,崗豐村幾家店鋪的新宣傳視頻已上線,二維碼在店門口日日被點亮,像幾顆懸在村口的星。鏡頭里的客家鵝香飄向遠方,鏡頭外的青年們懂得了:鄉土的味道從不是靜態的標本,而是能跟著時代生長的活態文化。這場以青春為炬的記錄,照見的不僅是鵝掌柜們的增收路,更標記著“百千萬工程”里,青年與鄉土同頻生長的坐標——當鏡頭犁過崗豐的商脈,長出的是更旺的煙火,更是更親的聯結。供稿:廣州幼兒師范高等專科學校“羽你鄉繪”突擊隊

通訊員:鄭曉佳、駱依翰/文 鄭佳歡、范夢娜/圖

審核:曹靜、鐘君、李春霞

審定:范夢娜

作者:鄭曉佳、駱依翰 來源:多彩大學生網

掃一掃 分享悅讀

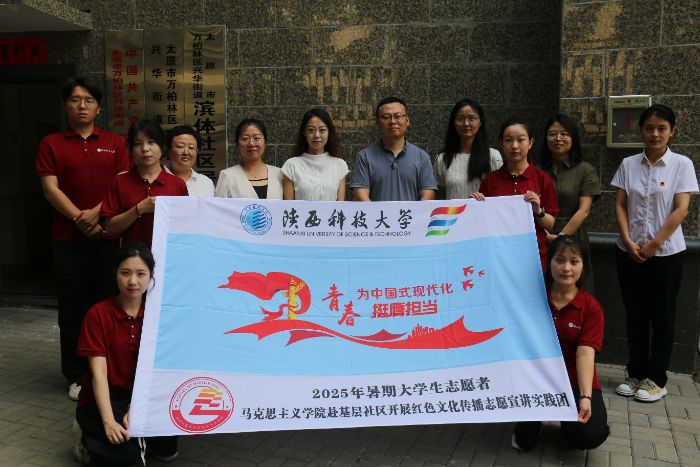

- 三下鄉|走進太原市萬柏林區,賦能紅色文化傳播

- 為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,傳承紅色基因,賦能紅色文化傳

- 07-20

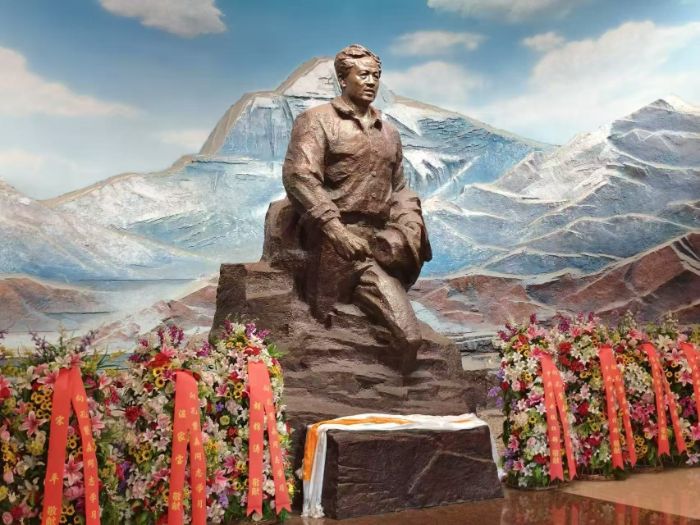

- 科技紙鳶實踐團深入孔繁森紀念館,領悟孔繁森先輩的精神力量

- 7月18日,科技紙鳶實踐團共同前往了位于聊城市的孔繁森紀念館,這是一次意義深遠的參觀實踐活動。此次活動讓實踐團成員深刻感受到“親

- 07-20

- 青春賦能鄉村振興,實踐彰顯責任擔當——武漢文理學院“文韻傳承”志愿服務隊三下鄉活動總結

- 2025年7月,武漢文理學院人文藝術學院“文韻傳承”志愿服務隊深入十堰市鄖陽區譚家灣鎮黃畈村和武漢市長江新區,開展累計長達二十天的

- 07-20

- 創飛科技實踐團進行村莊道路數據匯總

- 7月16日,創飛科技實踐團在聊城市莘縣盛屯村展開了一項道路橋梁檢測調研社會實踐項目,在實踐過程中完成了村莊橋梁三維建模數據和道路

- 07-20

- 720科技紙鳶實踐團進行村莊道路數據匯總

- 7月16日,科技紙鳶實踐團在聊城市莘縣盛屯村展開了一項道路橋梁檢測調研社會實踐項目,在實踐過程中完成了村莊橋梁三維建模數據和道路

- 07-20

- “英雄城·青春行”愛國主義教育實踐:傳承英雄精神,啟迪青春實踐

- 2025年7月10日至11日,為深入傳承紅色基因、探尋青年服務鄉村振興的實踐路徑,江西師范大學外國語學院“英雄城·青春行”愛國主義教育

- 07-20

- 科技紙鳶實踐團于駐地召開工作部署會,明確各組任務推進實踐項目

- 7月15日,科技紙鳶實踐團于駐地召開工作部署會,通過明確各小組任務分工,為實踐活動的有序開展筑牢基礎。

- 07-20

-

大學生三下鄉投稿平臺