多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

陜西工大實踐團赴安康:探源秦巴文脈,筑夢漢水振興

發布時間:2025-07-15 閱讀: 一鍵復制網址

陜西工大實踐團赴安康:探源秦巴文脈,筑夢漢水振興

安康訊,7月12日清晨,陜西工業職業技術大學“鏈動安康 商貿筑夢”暑期社會實踐團走進安康博物館。這座矗立于漢江之畔的“秦巴明珠”,以“三主兩輔”的宏大敘事(天賦安康、脈源安康、筑夢安康三大基本陳列及三線建設、書畫專題展),為青年學子展開了一幅文化活化的鄉村振興長卷。

圖1 安康博物館“脈源安康”展廳

溯文明根脈:在“脈源安康”觸摸千年交融密碼

實踐團首站深入“脈源安康”展廳。當西周青銅器史密簋映入眼簾時,其內壁93字銘文瞬間“活”了起來——它記載了西周軍隊征伐東南夷的戰爭,更揭示了安康作為“秦頭楚尾”的文明交融基因。團隊成員在筆記中寫道:“這件青銅器證明,安康自古就是巴蜀、荊楚、秦隴文化的交匯點,這種包容性恰是當代商貿創新的歷史鏡像。”

實踐團首站深入“脈源安康”展廳。當西周青銅器史密簋映入眼簾時,其內壁93字銘文瞬間“活”了起來——它記載了西周軍隊征伐東南夷的戰爭,更揭示了安康作為“秦頭楚尾”的文明交融基因。團隊成員在筆記中寫道:“這件青銅器證明,安康自古就是巴蜀、荊楚、秦隴文化的交匯點,這種包容性恰是當代商貿創新的歷史鏡像。”

圖1 安康博物館“脈源安康”展廳

溯文明根脈:在“脈源安康”觸摸千年交融密碼

實踐團首站深入“脈源安康”展廳。當西周青銅器史密簋映入眼簾時,其內壁93字銘文瞬間“活”了起來——它記載了西周軍隊征伐東南夷的戰爭,更揭示了安康作為“秦頭楚尾”的文明交融基因。團隊成員在筆記中寫道:“這件青銅器證明,安康自古就是巴蜀、荊楚、秦隴文化的交匯點,這種包容性恰是當代商貿創新的歷史鏡像。”

“生態資源如何轉化為經濟價值?”帶著問題,實踐團聚焦“南水北調”水源保護展區。當看到為保水質實施的移民搬遷實景沙盤與生態補償機制流程圖時,成員們豁然開朗:“原來‘一江清水送北京’的承諾背后,藏著‘綠水青山就是金山銀山’的轉化智慧!”

燃振興星火:三線精神與非遺新生的時代交響

實踐團首站深入“脈源安康”展廳。當西周青銅器史密簋映入眼簾時,其內壁93字銘文瞬間“活”了起來——它記載了西周軍隊征伐東南夷的戰爭,更揭示了安康作為“秦頭楚尾”的文明交融基因。團隊成員在筆記中寫道:“這件青銅器證明,安康自古就是巴蜀、荊楚、秦隴文化的交匯點,這種包容性恰是當代商貿創新的歷史鏡像。”

“生態資源如何轉化為經濟價值?”帶著問題,實踐團聚焦“南水北調”水源保護展區。當看到為保水質實施的移民搬遷實景沙盤與生態補償機制流程圖時,成員們豁然開朗:“原來‘一江清水送北京’的承諾背后,藏著‘綠水青山就是金山銀山’的轉化智慧!”

燃振興星火:三線精神與非遺新生的時代交響

圖3 安康三線鐵路建設示意圖

在“筑夢安康”展廳,一場跨越時空的對話震撼心靈。三線建設者手鑿的鋼釬、泛黃的施工日記,與墻面上“艱苦創業、無私奉獻”的標語交織。實踐團成員觸摸著展柜中粗糙的工具模型感慨:“當年十萬建設者用血肉筑起襄渝鐵路,今天的鄉村振興同樣需要這種‘拓荒精神’。”

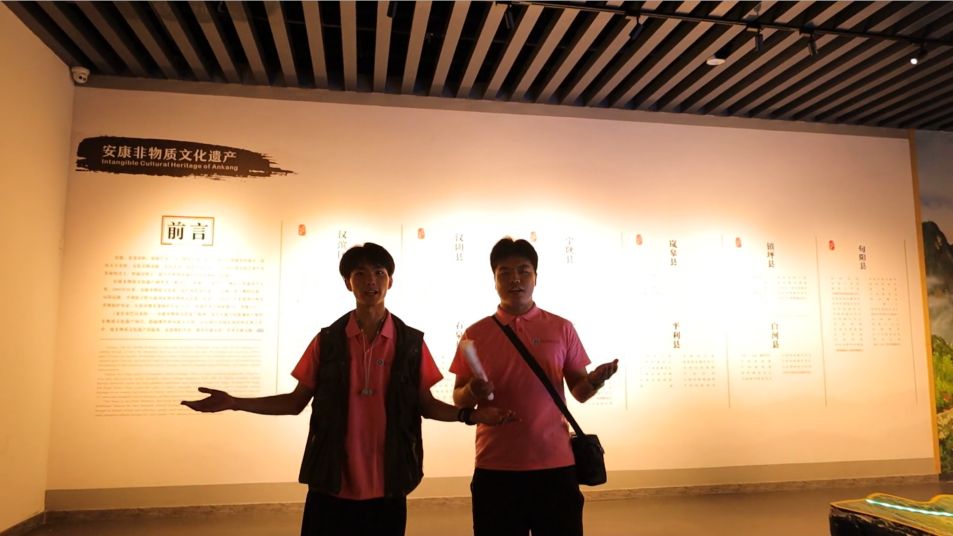

圖4 實踐團成員在非遺展廳

這份精神正在非遺傳承中延續。登上三樓非遺展廳,紫陽民歌《郎在對門唱山歌》的旋律縈繞耳際。

踐青春之諾:從展廳到田野的行動宣言

實踐團的思考已轉化為具體行動。在博物館鄉村振興案例展區,他們駐足于紫陽縣瓦廟鎮新光村幫扶紀實展板前:這里記載著安康博物館六年來為65名大學生舉辦“集體升學禮”、開展“流動博物館縣區行”的暖心故事。

當實踐團在博物館銅鏡展柜前駐足,玻璃映出青年與文物的雙重影像。陜西工大學子在安康博物館完成的,不僅是一場跨越三千年的時空對話,更是一次將文化DNA植入產業的生動實踐。秦巴山間的這場青春接力,正以博物館為原點,將文明的星火播撒至漢水兩岸的沃野之中。

踐青春之諾:從展廳到田野的行動宣言

實踐團的思考已轉化為具體行動。在博物館鄉村振興案例展區,他們駐足于紫陽縣瓦廟鎮新光村幫扶紀實展板前:這里記載著安康博物館六年來為65名大學生舉辦“集體升學禮”、開展“流動博物館縣區行”的暖心故事。

當實踐團在博物館銅鏡展柜前駐足,玻璃映出青年與文物的雙重影像。陜西工大學子在安康博物館完成的,不僅是一場跨越三千年的時空對話,更是一次將文化DNA植入產業的生動實踐。秦巴山間的這場青春接力,正以博物館為原點,將文明的星火播撒至漢水兩岸的沃野之中。

圖5實踐團在安康博物館合影

作者:李優 來源:現場實時記錄

掃一掃 分享悅讀

- “鄉播播”助農直播團:田間好物直通云端

- 炎炎夏日,一支名為“鄉播播”的14人大學生直播助農團隊正奔忙不息。

- 07-15

- 薪火寰行實踐團|百年匠心傳薪火,古技新姿耀今朝

- 07-15

- 陜西工業職業技術大學“鏈動安康·商貿筑夢”暑期社會實踐團深入安康紡織工廠調研

- 陜西工業職業技術大學商貿學院“鏈動安康·商貿筑夢”暑期社會實踐團深入安康聚福匯緣紡織廠探索電商與企業合作。

- 07-15

- 廣西民族大學管理學院“茶韻中華”實踐團:扎根浦北沃土,讓傳統茶香飄向更遠

- 2025年6月25日至7月1日,廣西民族大學管理學院“茶韻中華”實踐團前往欽州市浦北縣,開展暑期“三下鄉”社會實踐活動。13名工商管理專

- 07-15

- 綦江老兵文慶吉:紅色基因代代傳,講好綦江故事需深耕

- "向往的新傳"暑期三下鄉社會實踐團專訪紀實

- 07-15

- 陜西工業職業技術大學暑期實踐團走進安康香山村:解鎖黃牛養殖的鄉村振興密碼

-   當清晨的第一縷曙光穿透秦巴山脈的云霧,安康市漢濱區流水鎮香山村迎來了一群特殊的訪客——陜西工業職業技術大學“三下鄉”暑

- 07-15

- 商州文化館行感知人文底蘊

- 07-15

-

大學生三下鄉投稿平臺