多彩大學(xué)生網(wǎng),大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺

在知識的原野上播種希望

發(fā)布時間:2025-02-17 閱讀: 一鍵復(fù)制網(wǎng)址

冬日的晨光透過玻璃幕墻斜斜地灑在閱覽室的長桌上,書頁翻動間浮動的塵埃在光柱中翩躚起舞。實踐成員黃智茵站在東莞圖書館自助圖書館前,十五天的社會實踐恍若一場浸潤書香的精神遠行,讓課本上的理論文字在現(xiàn)實土壤中綻放出鮮活的生命力。

一、從理論到實踐的解碼之旅

在信息檢索區(qū)指導(dǎo)讀者使用數(shù)字資源時,實踐成員黃智茵忽然想起《信息素養(yǎng)》課本里晦澀的專業(yè)術(shù)語。當親眼見到退休教師王阿姨因為成功下載論文而舒展的眉頭,當手把手教會務(wù)工青年小陳使用期刊數(shù)據(jù)庫,那些原本停留在紙面的“信息鴻溝”“數(shù)字包容”概念突然有了溫度。在多媒體體驗區(qū),實踐成員黃智茵組織親子數(shù)字閱讀活動的經(jīng)歷,讓傳播學(xué)課堂討論的“媒介素養(yǎng)”課題化作孩子們觸碰交互屏幕時發(fā)亮的眼睛。

古籍修復(fù)室的工作經(jīng)歷尤其令我震撼。看著修復(fù)師用毫米級精準的筆觸修補破損的《東莞縣志》,文獻保護課堂上教授的“修舊如舊”原則在羊皮紙與漿糊的芬芳中變得具體可感。當實踐成員黃智茵第一次觸碰到清代刻本凹凸有致的雕版紋路,紙張的呼吸與歷史的脈搏竟如此真實可觸。

二、城市書房里的眾生相

每天開館時分,總能在自修區(qū)看見那位堅持晨讀的盲人按摩師。他的盲文閱讀器規(guī)律地發(fā)出“噠噠”聲響,與周圍翻書聲交織成獨特的晨曲。在視障閱覽室,實踐成員黃智茵協(xié)助他查找養(yǎng)生類書籍的經(jīng)歷,讓她真正理解了“知識平權(quán)”四個字的分量。他摸索書本時嘴角的笑意,勝過千言萬語的理論闡釋。

少兒閱覽區(qū)永遠充滿著蓬勃的生機。有個扎羊角辮的小姑娘每天準時來借《哈利波特》,她的借閱記錄從《魔法石》延續(xù)到《死亡圣器》,書脊上的編碼像一串成長的密碼。當我為她推薦《納尼亞傳奇》時,她眼中迸發(fā)的期待光芒,讓我想起教育學(xué)課本里說的“閱讀的種子”——原來這就是知識傳承最美的模樣。

三、文明燈塔的守望與傳承

在地方文獻館整理東莞非遺檔案時,莞香制作技藝傳承人黃老的來訪讓我記憶猶新。他布滿老繭的手撫過樟木箱里的香譜古籍,給我們講述傳統(tǒng)制香七十二道工序時,那些泛黃的書頁仿佛重新流動起時光的沉香。這種跨越時空的文化對話,讓文化遺產(chǎn)保護理論不再是冰冷的學(xué)術(shù)命題。

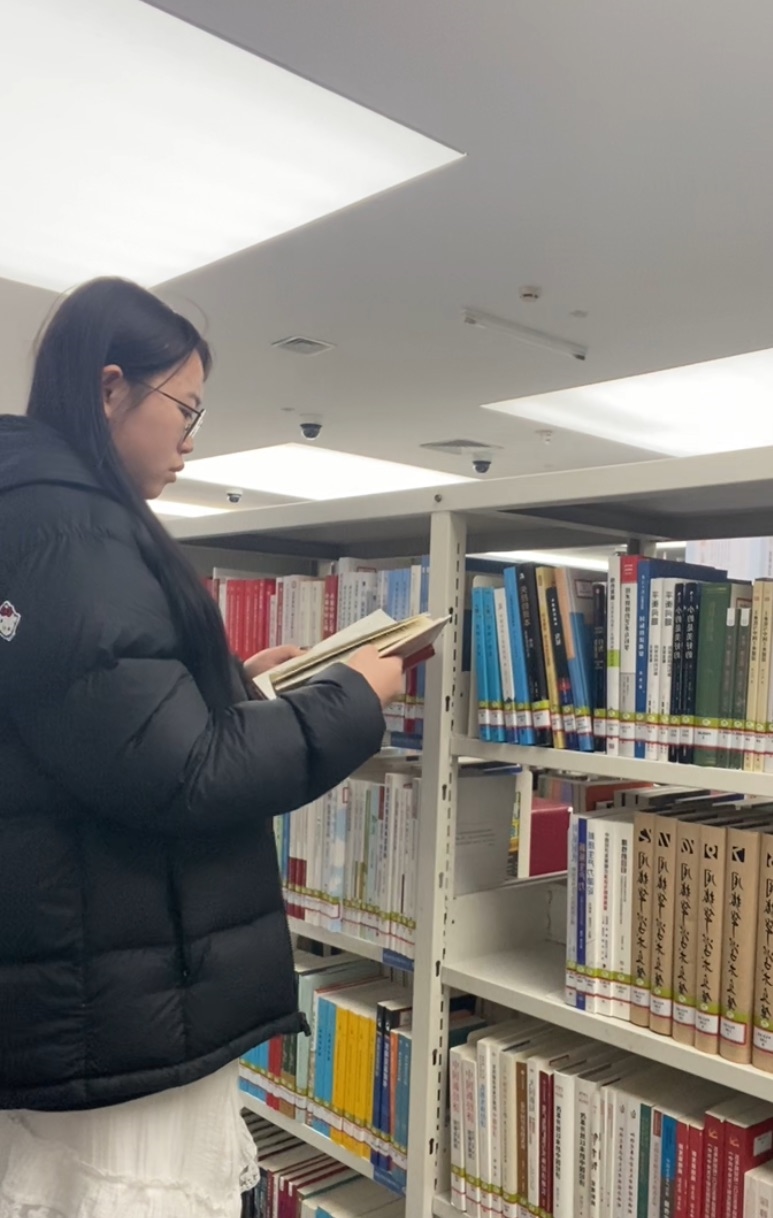

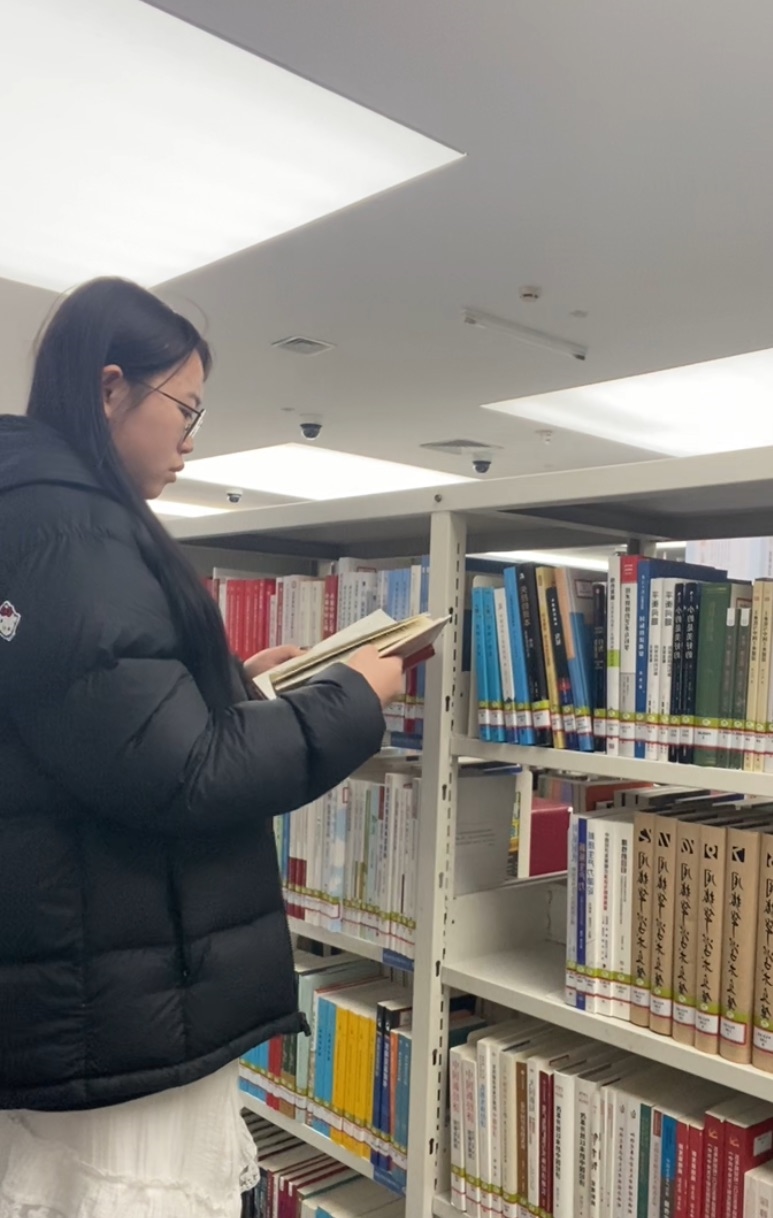

臨別前夜,實踐成員黃智茵站在書架旁閱讀。電子借閱機閃爍的藍光與紙質(zhì)書的墨香在此處奇妙交融,年輕學(xué)子與銀發(fā)讀者在知識殿堂里共享著同等的光明。這座建筑面積4.6萬平方米的文化地標,不僅承載著東莞的城市記憶,更在數(shù)字洪流中守護著人文精神的燈塔。

這座知識的糧倉里,每個崗位都是文明傳承的驛站,每次學(xué)習(xí)都是理論照進現(xiàn)實的微芒。實踐手冊上的學(xué)時記錄終會泛黃,但那些在實踐中獲得的頓悟、在交流中收獲的感動,將會永遠銘刻在我對知識與服務(wù)的理解中,成為指引未來航程的永恒星光。

在信息檢索區(qū)指導(dǎo)讀者使用數(shù)字資源時,實踐成員黃智茵忽然想起《信息素養(yǎng)》課本里晦澀的專業(yè)術(shù)語。當親眼見到退休教師王阿姨因為成功下載論文而舒展的眉頭,當手把手教會務(wù)工青年小陳使用期刊數(shù)據(jù)庫,那些原本停留在紙面的“信息鴻溝”“數(shù)字包容”概念突然有了溫度。在多媒體體驗區(qū),實踐成員黃智茵組織親子數(shù)字閱讀活動的經(jīng)歷,讓傳播學(xué)課堂討論的“媒介素養(yǎng)”課題化作孩子們觸碰交互屏幕時發(fā)亮的眼睛。

古籍修復(fù)室的工作經(jīng)歷尤其令我震撼。看著修復(fù)師用毫米級精準的筆觸修補破損的《東莞縣志》,文獻保護課堂上教授的“修舊如舊”原則在羊皮紙與漿糊的芬芳中變得具體可感。當實踐成員黃智茵第一次觸碰到清代刻本凹凸有致的雕版紋路,紙張的呼吸與歷史的脈搏竟如此真實可觸。

二、城市書房里的眾生相

每天開館時分,總能在自修區(qū)看見那位堅持晨讀的盲人按摩師。他的盲文閱讀器規(guī)律地發(fā)出“噠噠”聲響,與周圍翻書聲交織成獨特的晨曲。在視障閱覽室,實踐成員黃智茵協(xié)助他查找養(yǎng)生類書籍的經(jīng)歷,讓她真正理解了“知識平權(quán)”四個字的分量。他摸索書本時嘴角的笑意,勝過千言萬語的理論闡釋。

少兒閱覽區(qū)永遠充滿著蓬勃的生機。有個扎羊角辮的小姑娘每天準時來借《哈利波特》,她的借閱記錄從《魔法石》延續(xù)到《死亡圣器》,書脊上的編碼像一串成長的密碼。當我為她推薦《納尼亞傳奇》時,她眼中迸發(fā)的期待光芒,讓我想起教育學(xué)課本里說的“閱讀的種子”——原來這就是知識傳承最美的模樣。

三、文明燈塔的守望與傳承

在地方文獻館整理東莞非遺檔案時,莞香制作技藝傳承人黃老的來訪讓我記憶猶新。他布滿老繭的手撫過樟木箱里的香譜古籍,給我們講述傳統(tǒng)制香七十二道工序時,那些泛黃的書頁仿佛重新流動起時光的沉香。這種跨越時空的文化對話,讓文化遺產(chǎn)保護理論不再是冰冷的學(xué)術(shù)命題。

臨別前夜,實踐成員黃智茵站在書架旁閱讀。電子借閱機閃爍的藍光與紙質(zhì)書的墨香在此處奇妙交融,年輕學(xué)子與銀發(fā)讀者在知識殿堂里共享著同等的光明。這座建筑面積4.6萬平方米的文化地標,不僅承載著東莞的城市記憶,更在數(shù)字洪流中守護著人文精神的燈塔。

這座知識的糧倉里,每個崗位都是文明傳承的驛站,每次學(xué)習(xí)都是理論照進現(xiàn)實的微芒。實踐手冊上的學(xué)時記錄終會泛黃,但那些在實踐中獲得的頓悟、在交流中收獲的感動,將會永遠銘刻在我對知識與服務(wù)的理解中,成為指引未來航程的永恒星光。

作者:揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 黃智茵 來源:多彩大學(xué)生網(wǎng)

掃一掃 分享悅讀

- 廣西師范大學(xué)職師電商團隊深入崇左扶綏——以青春之力助力夏威夷產(chǎn)業(yè)振興

- 2025年1月12日-1月13日,廣西師范大學(xué)職業(yè)技術(shù)師范學(xué)院電子商務(wù)專業(yè)的團隊赴廣西崇左市扶綏縣,開展以“堅果產(chǎn)業(yè)助力鄉(xiāng)村振興”為主題

- 02-18

- 在知識的原野上播種希望

- 02-17

- 初涉云支教,開啟奇妙之旅

- 02-17

- 云支教之旅:心靈的成長與觸動

- 02-17

- 多彩大學(xué)生網(wǎng)©版權(quán)所有 客服QQ:471708534

-

大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺