核雕傳承綻芳華 非遺文化續(xù)新篇 ——江蘇師大調(diào)研團(tuán)專訪核雕大師許忠英

- 發(fā)布時間:2025-08-17 閱讀:

- 來源:多彩大學(xué)生網(wǎng)

2025年7月12日,姑蘇城正逢盛夏,熱浪席卷大地,卻絲毫沒有消減江蘇師范大學(xué)傳媒與影視學(xué)院“繡語雕心”非遺文化調(diào)研團(tuán)成員們對非遺文化探索的熱情。為深入了解非遺文化的傳承現(xiàn)狀,探尋傳統(tǒng)技藝——“核雕”在當(dāng)代的發(fā)展路徑,團(tuán)隊成員們一同奔赴蘇州市吳中區(qū)光福鎮(zhèn)福東路。這里是核雕藝術(shù)的沃土,更是著名核雕工藝傳承者許忠英老師,深耕五十余載的地方。此次前行,我們懷揣著對核雕技藝的好奇與崇敬,渴望與許忠英老師展開一場深度對話,汲取非遺文化傳承的寶貴經(jīng)驗。

五十余年堅守,核雕世界里的匠心守望者

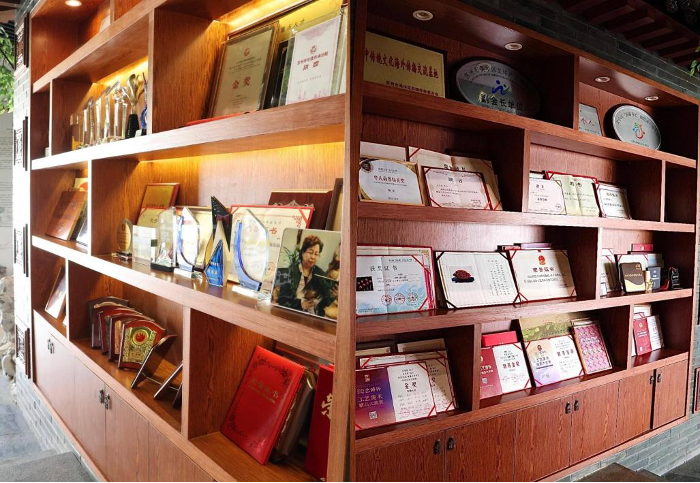

初見許忠英老師,她身著素雅的中式服裝,手中正拿著一枚橄欖核細(xì)細(xì)端詳,神情專注而平和。工作室里,陳列著各式核雕作品,從古樸典雅的傳統(tǒng)題材到融入時代元素的創(chuàng)新之作,琳瑯滿目,每一件都散發(fā)著獨(dú)特的藝術(shù)氣息。兩個高高的展柜上,擺放的多幅榮譽(yù)證書和獎牌獎杯,無聲地訴說著她在核雕領(lǐng)域取得的卓越成就。許忠英老師是一名研究員級高級工藝美術(shù)師、正高級鄉(xiāng)村振興技藝師、全國巾幗建工標(biāo)兵,也是中國民間文藝最高獎“山花獎”得主、江蘇省“三八”紅旗手,以及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)光福核雕代表性傳承人。這些沉甸甸的榮譽(yù),是對她五十余年堅守核雕工藝的最佳見證。

許忠英老師17歲時與核雕結(jié)緣。1973年,她進(jìn)入光福工藝雕刻廠,師從舟山核雕名家鐘元火。當(dāng)時的車間只有四個人,后來才慢慢發(fā)展起來,而許老師這一待,就是八年。自己開始研究核雕的那幾年,許老師四處奔走,參加各種展銷會,讓更多人知道、了解她的作品。許忠英老師笑盈盈地回憶著,眼中閃爍著對過往歲月的懷念與執(zhí)著。五十多年來,她每天清晨便來到工作室,一坐就是十幾個小時,日復(fù)一日,年復(fù)一年,刻刀在她手中仿佛有了生命,與核果碰撞出美妙的藝術(shù)火花。

方寸核果間,雕刻時代與文化的印記

交流中,許忠英老師將自己的精美作品一一展示給調(diào)研團(tuán)成員,耐心講解這些作品的創(chuàng)作靈感與雕刻技巧。《十二月花神》是她的代表作之一,當(dāng)這件作品被小心翼翼地從玻璃柜中取出時,成員們紛紛驚嘆不已。核果的紋理被巧妙地融入作品中,花瓣的細(xì)膩層次刻畫得極為精準(zhǔn)。正是這份精益求精的態(tài)度,讓《十二月花神》在2011年一舉斬獲中國民間文藝最高獎——山花獎。

“這個是《十八羅漢舟》,在2011年的時候,搭載神舟八號飛船進(jìn)入太空”,許忠英老師的話語中帶著一絲自豪,這件作品不僅是她個人的驕傲,更是核雕藝術(shù)在太空里留下足跡、走向更廣闊舞臺的見證。

此外,《運(yùn)河盛景》以細(xì)膩的筆觸描繪了運(yùn)河兩岸的繁華景象,船只往來穿梭,百姓安居樂業(yè),仿佛一幅流動的歷史畫卷;《紅軍橫渡長江》則再現(xiàn)了革命先烈的英勇身姿,傳遞出強(qiáng)烈的愛國主義情懷;《四大名著》系列將經(jīng)典文學(xué)中的人物與故事濃縮于核果之上,讓讀者在欣賞核雕藝術(shù)的同時,重溫文學(xué)經(jīng)典;而曾登上央視“一錘定音”欄目的《十八羅漢》,更是將羅漢的威嚴(yán)與慈悲刻畫得入木三分,展現(xiàn)了許忠英老師深厚的藝術(shù)功底。

機(jī)械化浪潮下,手工核雕的不可替代之魂

在當(dāng)今數(shù)字化時代,機(jī)械化生產(chǎn)日益普及,不少傳統(tǒng)手工藝面臨著沖擊。當(dāng)被問及如何看待這一現(xiàn)象時,許忠英老師語氣堅定地說:“機(jī)械化可以批量生產(chǎn),但永遠(yuǎn)無法替代手工核雕的靈魂。”她解釋道,手工核雕不僅僅是一門技藝,更是創(chuàng)作者情感與思想的表達(dá)。每一位匠人在雕刻時,都會將自己的靈感、想法甚至當(dāng)時的心境融入作品中,這些是機(jī)器無法復(fù)制的。“一件好的手工核雕作品,凝聚著匠人的時間與心血,它的每一個細(xì)節(jié)都獨(dú)一無二,有著溫度和生命力。”許忠英老師認(rèn)為,職業(yè)化的創(chuàng)作態(tài)度和對作品精美的極致追求,是手工核雕在當(dāng)代依然具有強(qiáng)大生命力的關(guān)鍵。

指尖的雕刻,感受非遺傳承的艱辛與價值

采訪結(jié)束后,許忠英老師特意為團(tuán)隊成員安排了一場別開生面的“核雕體驗”實踐小活動。核雕工作室的老師為我們每個人準(zhǔn)備了橄欖核、刻刀等工具,并親自示范了基本的雕刻手法。成員們躍躍欲試,拿起刻刀小心翼翼地在核果上刻畫,然而看似簡單的線條,實際操作起來卻困難重重。有的成員因為用力過猛,刻壞了核果;有的成員因為手法生疏,線條歪歪扭扭。工作室的老師在一旁耐心指導(dǎo),不時糾正大家的姿勢,講解雕刻的技巧。

經(jīng)過一個多小時的實踐,雖然成員們的作品略顯粗糙,但每個人都深刻體會到了核雕工藝的細(xì)致入微。“原來在這么小的核果上雕刻,需要如此精準(zhǔn)的控制力和專注力,稍有不慎就會前功盡棄。” 調(diào)研成員胡靜怡感慨道。通過這次實踐,大家不僅感受到了核雕技藝的難度,更被許忠英老師“幾十年如一日”堅守核雕工藝傳承的精神深深折服,真切地體悟到非遺傳承背后的艱辛與不易,也更加明白了傳承非遺文化的必要性。

堅守與創(chuàng)新,讓非遺文化走向世界

談及對非遺傳承的期望,許忠英老師眼中充滿了憧憬。她希望我國的非遺文化傳承者們能夠勇于創(chuàng)新,在堅守傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上,不斷融入時代元素,創(chuàng)作出更多具有創(chuàng)新性的作品,讓中國的非遺文化走出國門、走向世界,讓更多人了解中國傳統(tǒng)技藝的魅力。同時,她也表示自己會將更多的精力投入到培養(yǎng)下一代傳承者的工作中,毫無保留地傳授自己的技藝和經(jīng)驗,延續(xù)工匠精神,為祖國的文化事業(yè)發(fā)展壯大貢獻(xiàn)自己的一份力量。

針對新時代年輕人在傳承非遺過程中時常出現(xiàn)的迷茫困境,許忠英老師語重心長地說:“非遺傳承是一條漫長而艱辛的道路,年輕一代傳承人要戒驕戒躁,沉下心來多學(xué)習(xí)、多思考、多實踐。要深入了解傳統(tǒng)文化的內(nèi)涵,不斷提升自己的雕刻技藝,只有這樣,才能讓傳統(tǒng)技藝在新時代煥發(fā)出新的活力。”

此次江蘇師范大學(xué)“繡語雕心”非遺文化調(diào)研團(tuán)與許忠英老師的交流學(xué)習(xí),是一次意義非凡的文化之旅。團(tuán)隊成員們不僅近距離欣賞了眾多精美的核雕作品,感受了核雕藝術(shù)的獨(dú)特魅力,更通過與許忠英老師的對話和親身實踐,深刻理解了非遺傳承的意義與價值。

離別之際,成員們紛紛表示,這次經(jīng)歷讓她們對核雕藝術(shù)和非遺傳承有了全新的認(rèn)識,也更加堅定了傳承和弘揚(yáng)非遺文化的決心。相信在許忠英老師等一代代傳承人的不懈努力下,核雕這門非遺技藝必將在新時代綻放出更加絢麗的光彩,非遺文化也將在傳承與創(chuàng)新中不斷續(xù)寫新的篇章,成為連接過去與未來的文化紐帶。(撰稿:胡靜怡 “繡語雕心”非遺文化調(diào)研團(tuán)成員:沈夏妍、胡靜怡、鄭宸瑤、周婧怡、侯有周)

- 關(guān)于針對中小學(xué)生的黨史學(xué)習(xí)教育《一大到二十大的光輝歷程》的活動紀(jì)實

- 紅色文化潤新疆,紅色基因永傳承,返鄉(xiāng)大學(xué)生參與社區(qū)紅色文化活動,維護(hù)現(xiàn)場秩序,組織學(xué)生正常參會

- 2025-08-17

- 南京師范大學(xué):守護(hù)清流,能“援”助力

- 南京師范大學(xué)能源與機(jī)械工程學(xué)院“清流守護(hù)者聯(lián)盟”暑期社會實踐團(tuán)開展實踐活動的報道。7月14日,實踐團(tuán)走進(jìn)南通洪江排水公司,觀

- 2025-08-17

- 思源溯心,筑夢三秦——陜西理工大學(xué)“653思源溯心”暑期社會實踐行跡

- 2025-08-17

- 紅雁翱翔隊

- 尋找紅色記憶和紅色人物

- 2025-08-17

- 閱讀

- 多彩大學(xué)生網(wǎng)©版權(quán)所有 鄂ICP備2022010258號-18

-

大學(xué)生三下鄉(xiāng)投稿平臺