多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

“德潤鄉野,賢聚共興”——深入桂林江頭洲村感受鄉賢文化力量

- 發布時間:2025-08-15 閱讀:

- 來源:廣西師范大學”德潤鄉野,賢聚共興“暑期社會實踐調研團隊

近日,廣西師范大學”德潤鄉野,賢聚共興“社會實踐調查團隊走進廣西桂林靈川縣江頭洲村,在青磚黛瓦的古建筑群中探尋清廉鄉賢文化的歷史脈絡。這座被譽為 “百年清官村” 的古村落,以其保存完好的明清建筑和詳實的鄉賢記載,為當代人打開了一扇窺見傳統鄉賢文化精髓的窗口。

圖為江頭洲村的清廉鄉賢文化的宗祠,其中包含了本村自古以來鄉賢清廉文化的具體事跡

江頭洲村始建于北宋年間,現存明清建筑 40 余座,其中以 “愛蓮家祠”“進士第” 等宅院最具代表性。在 “愛蓮家祠” 的正廳,團隊成員發現了一塊光緒年間的匾額,上書 “清慎勤” 三個大字,筆法遒勁有力。隨行的村史研究者介紹,這是當地周氏家族對歷代為官者的基本要求,家族中曾出過 16 名進士、34 名舉人,均以清廉著稱,其中清代名臣周履坦 “拒禮罵子” 的典故更是被載入《靈川縣志》。

圖為宗祠管理人員為實踐團隊講解清廉鄉賢文化的典故

古建筑中的細節處處彰顯著清廉理念。“進士第” 宅院的門楣雕刻摒棄了常見的龍鳳紋樣,轉而以蓮花、翠竹為主題,象征 “出淤泥而不染” 的品格;書房內壁畫《荷風圖》旁題有 “官清不負民” 的詩句,據考證為清代乾隆年間曾任浙江按察使的周啟運所題。這些建筑元素與《周氏家訓》中 “居官當廉正自守,毋貪一毫非義之財” 的記載相互印證,構成了立體的清廉文化教育場景。

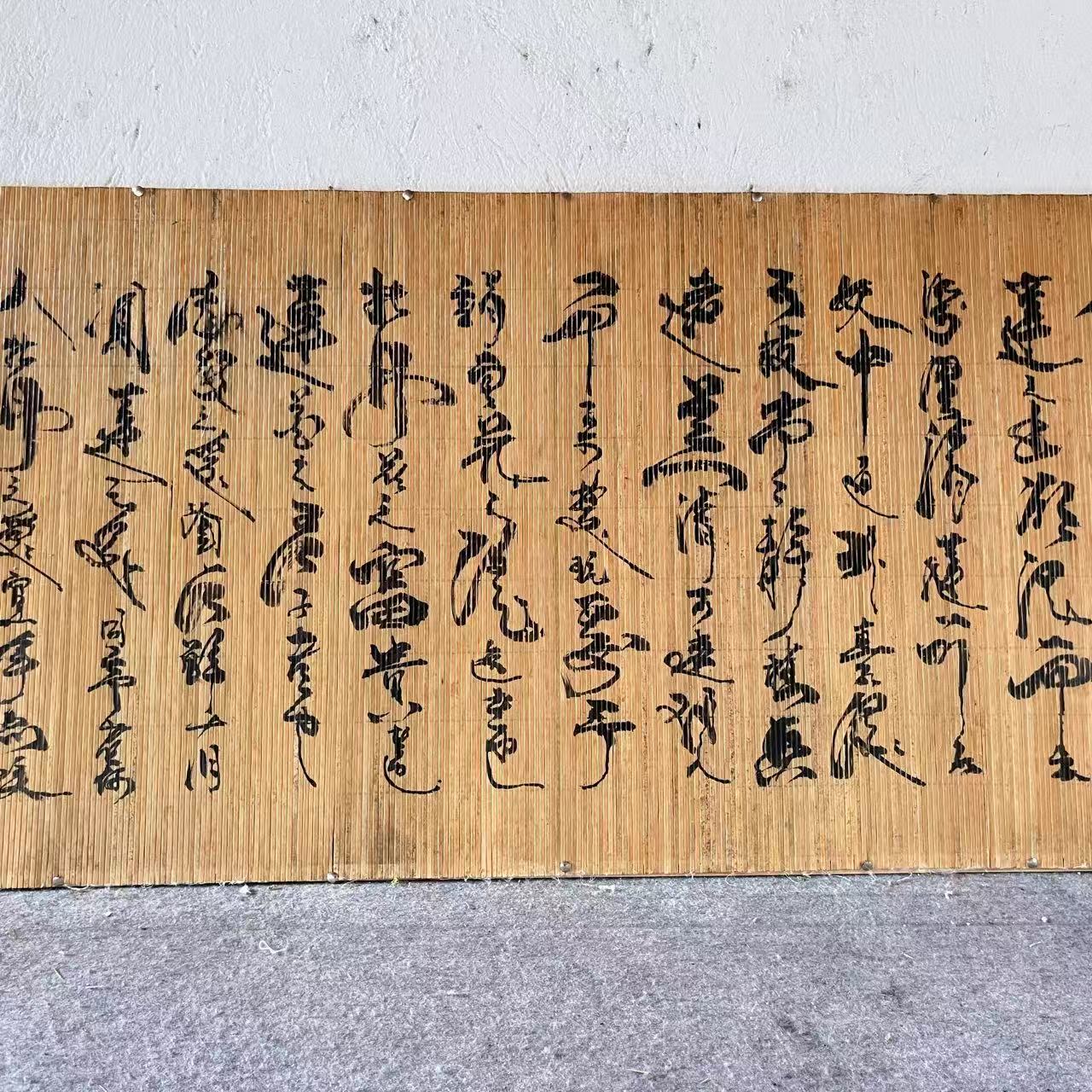

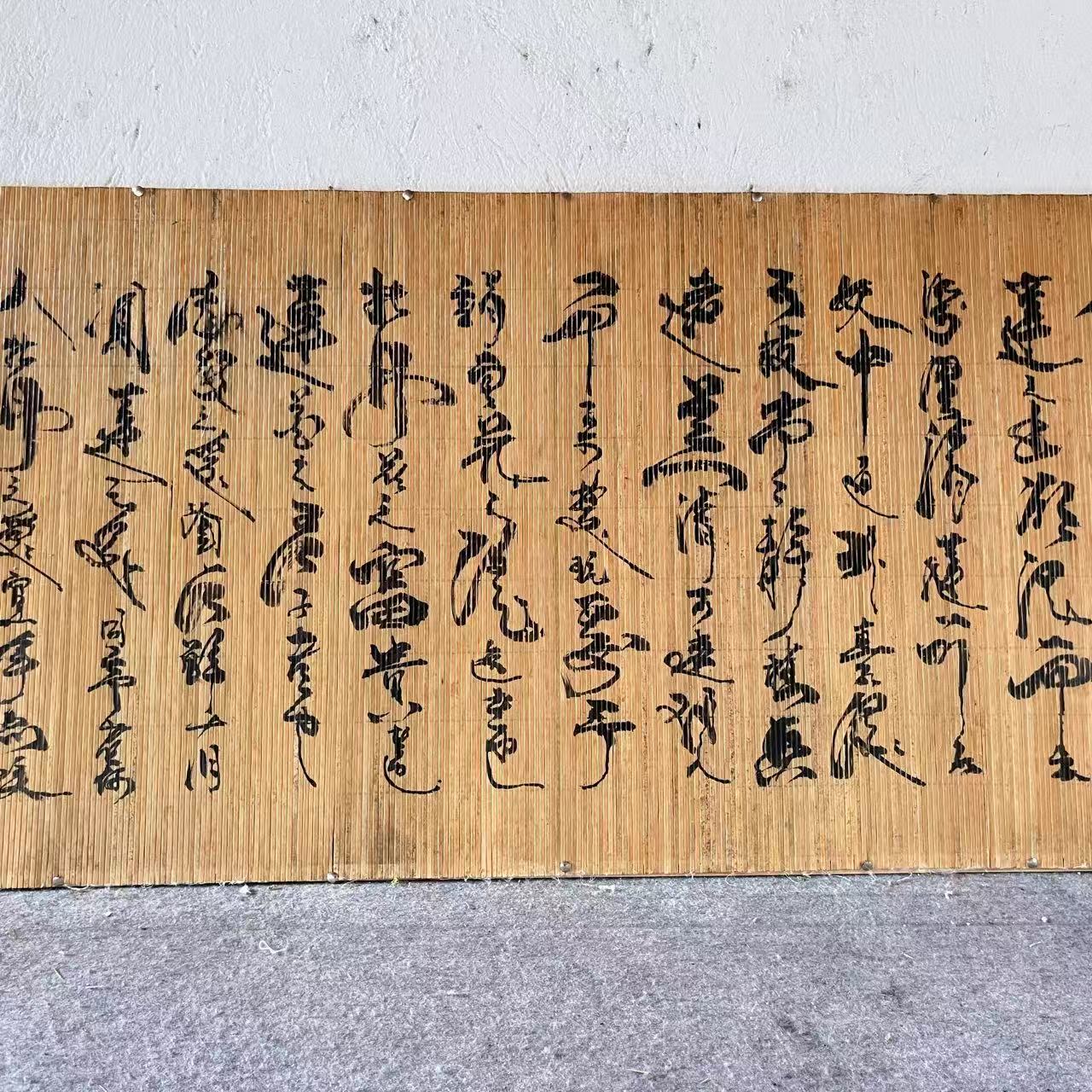

圖為江頭洲村鄉賢文化館,其中保存了有關清廉鄉賢文化的記載資料

圖為鄉賢文化館中保存的鄉賢文化相關記載資料

在村中的鄉賢文化館,泛黃的《周氏宗譜》詳細記載了家族成員的為官事跡。其中,道光年間任戶部主事的周冠所著《居官要略》手稿尤為珍貴,文中 “俸祿之外,一文不取” 的家訓被后世子孫奉為圭臬。據統計,江頭洲村周氏家族在明清兩代任職者中,有 23 人被地方志記載為 “清官”,其清廉事跡通過族人口述、碑刻記載等形式流傳至今。

圖為”德潤鄉野,賢聚共興“實踐調研團隊采訪當地村民,從對話中了解清廉鄉賢文化場景

“鄉賢文化不是塵封的歷史,而是滋養當代的精神財富。” 調查團隊負責人表示,江頭洲村的實踐證明,挖掘鄉賢文化中的清廉基因,對于推進基層治理、涵養社會風氣具有重要意義。如今,當地依托古建筑群建立的廉政教育基地,已成為桂林重要的文化地標,每年接待參觀者超 10 萬人次。通過此次調研,本團隊成員對鄉賢文化有了進一步了解,對于鄉賢文化的多樣性也有了深刻認識。在新時代下,我們應繼續積極弘揚優秀鄉賢文化,為鄉村振興提供重要推動力量。

圖為”德潤鄉野,賢聚共興“實踐調研團隊采訪當地村民,從對話中了解清廉鄉賢文化場景

“鄉賢文化不是塵封的歷史,而是滋養當代的精神財富。” 調查團隊負責人表示,江頭洲村的實踐證明,挖掘鄉賢文化中的清廉基因,對于推進基層治理、涵養社會風氣具有重要意義。如今,當地依托古建筑群建立的廉政教育基地,已成為桂林重要的文化地標,每年接待參觀者超 10 萬人次。通過此次調研,本團隊成員對鄉賢文化有了進一步了解,對于鄉賢文化的多樣性也有了深刻認識。在新時代下,我們應繼續積極弘揚優秀鄉賢文化,為鄉村振興提供重要推動力量。

社會實踐內容推薦

- “德潤鄉野,賢聚共興”——深入桂林江頭洲村感受鄉賢文化力量

- 廣西師范大學”德潤鄉野,賢聚共興“暑期社會實踐調研團隊赴桂林市靈川縣江頭洲村進行社會調研

- 2025-08-15

- 中國計量大學2025“微光致遠”實踐第十四天——微光盡頭,愛仍續航

- 2025-08-15

- 童心向軍魂,暑托運動會里的青春擔當

- 在華辰嘉園社區 “童心向軍魂 健康伴我行” 青少年公益暑托運動會現場。作為參與服務的社會實踐志愿者,我見證了一場將紅色傳承與

- 2025-08-15

- 赴太湖縣博物館社會實踐活動

- 2025-08-14

- 走進漳浦達志中學 開啟暑期新征程

- 2025-08-14

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺