棉海七月,綠疆行記

- 發布時間:2025-09-02 閱讀:

- 來源:多彩大學生網

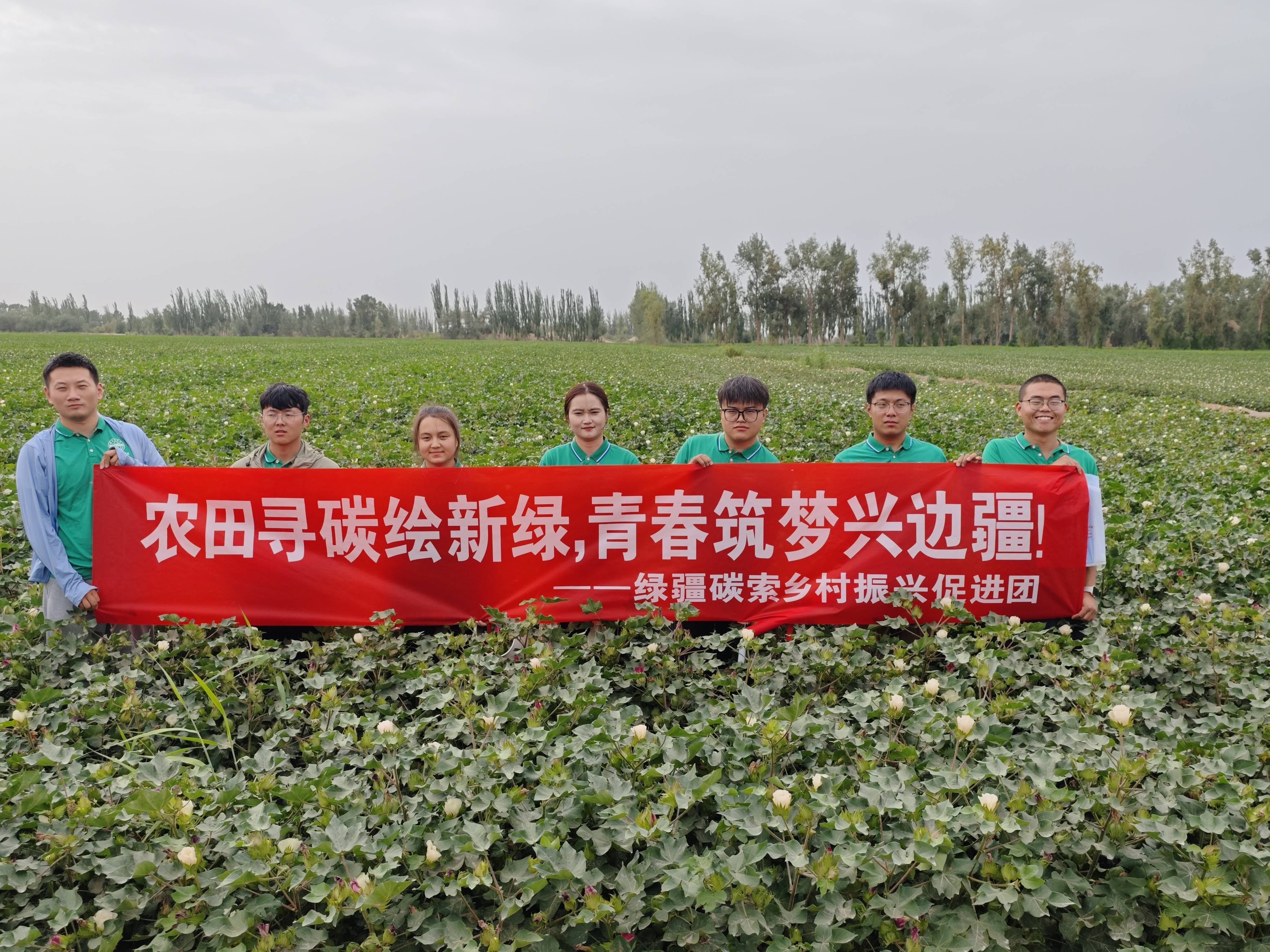

2025年7月1日,當塔里木大學的校門在身后漸漸遠去,我們"棉海碳尋・青耘綠疆"實踐團的十二名成員,懷揣著對南疆大地的向往與好奇,踏上了為期五十天的三下鄉征程。客車行駛在廣袤的戈壁灘上,窗外是一望無際的棉田,翠綠的棉株在陽光下閃耀著希望的光芒。

第一站是啟浪鄉。這里的棉田如碧海般延展到天際線,我們住進了老鄉家的土坯房。清晨六點,棉田還籠罩在薄霧中,我們已經跟著技術員開始了一天的田間調查。記得第一次走進棉田時,我連棉株的花鈴期都判斷不準,是維吾爾族大叔艾尼瓦爾手把手教我識別病蟲害。他指著葉片背面的紅蜘蛛說:"丫頭,搞農業要像談戀愛,得讀懂大地的每一句話。"

七月中旬,我們轉戰拜城縣。這里的特色林果種植讓人眼前一亮。在核桃園里,我們遇到了果農阿依古麗大姐。她聽說我們是農學院的學生,立即拉著我們去看她采用節水灌溉的果園。"這套滴灌設備政府補貼了八成,"她擦著汗說,"但怎么用得更省水,還得你們大學生幫我們琢磨。"那天下午,我們團隊在果園里做了三個小時的土壤檢測,最后給出了調整灌溉方案的建議。臨走時,大姐往我們每人包里塞了好幾個香梨,那清甜的味道至今留在唇齒間。

八月的阿拉爾市酷熱難當,我們在現代農業示范基地見識了科技的力量。智能溫室里,傳感器實時監測著作物生長;無人機在棉田上空精準施藥;最讓我震撼的是水肥一體化控制系統,只需在手機上操作,就能完成千畝棉田的灌溉。工程師小王是我們的師兄,他笑著說:"五年前我畢業時,這些還只是課本上的概念。"

但最難忘的還是在團場的夜晚。我們住在職工宿舍,沒有空調,大家就搬著板凳到院子里乘涼。星空下的座談會成了每日必修課,有時討論節水農業的技術難點,有時聽老軍墾講拓荒的故事。8月12日那晚,我們正為第二天的科普宣講做準備,突然停電了。大家就著手機燈光繼續討論,維吾爾族隊員買爾旦彈起都塔爾,即興編了首《棉海夜曲》,歌聲飄蕩在寂靜的田野上。

實踐的最后一周,我們在拜城縣組織了農業技術培訓班。我負責講解棉花病蟲害防治,課前緊張得直冒汗。但當看到老鄉們認真記筆記的模樣,看到他們追著問問題的急切眼神,所有的緊張都化作了動力。培訓結束后,一位老人拉著我的手說:"娃娃,你們要多來啊,地里的問題等著你們來解決呢。"

五十天轉瞬即逝,離開的那天,啟浪鄉的棉田已經開始吐絮,白茫茫一片如雪落綠海。客車啟動時,艾尼瓦爾大叔追著車喊:"明年七月,棉花開花時你們還要來!"我看著后視鏡里漸漸縮小的身影,突然懂得什么是"把論文寫在大地上"。

這段旅程讓我看到科技如何改變傳統農業,更讓我體會到農學人的責任。那些烈日下的汗水,深夜里的討論,老鄉們的期盼,都化作一顆種子,在我心里生根發芽。我知道,這片綠洲需要更多年輕的耕耘者,而我已經準備好了。

(塔里木大學"棉海碳尋・青耘綠疆"實踐團成員 多吉歐珠)

- 聊城大學馬克思主義學院開展“星辰為證 星核永存”社會實踐活動

- 2025-09-02

- 聊城大學三下鄉|青春聚“核”傳星火,一“星”逐夢續榮光

- 2025-09-02

- 棉海七月,綠疆行記

- 2025-09-02

- “茶韻繞金井,鄉音融雅言”——中南大學“語潤金井,言促振興”團隊赴金井鎮開展茶產系列調研

- 2025-09-02

- 情系鄉村暖人心——中南財經政法大學實踐隊走進新疆伊寧縣

- 2025-09-02

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺