多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

賡續紅色血脈 賦能鄉風文明

- 發布時間:2025-08-30 閱讀:

- 來源:南京財經大學

為深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神,引領廣大青年學生在社會課堂中“受教育、長才干、作貢獻”,2025年7月15日至8月3日,南京財經大學交給我們團隊奔赴江蘇省鎮江市丹陽市,以上海戰役總前委舊址紀念館這一寶貴的紅色資源為核心,開展了為期二十天的“依托紅色資源,推動鄉村精神文明建設”主題“三下鄉”社會實踐活動。團隊通過沉浸式學習、深度調研、志愿服務與創新傳播等形式,探尋紅色記憶與鄉村振興的契合點,為賦能鄉風文明建設貢獻青春智慧。

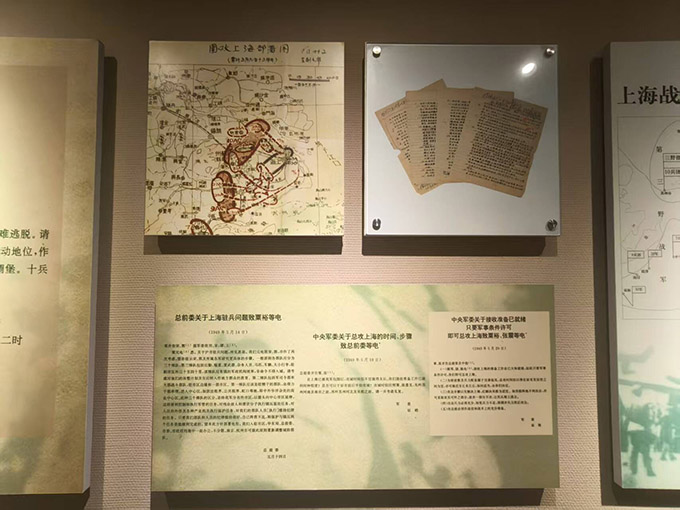

此圖為本隊參訪的遺址 徐申 供圖 一、追尋歷史足跡,于紅色地標中汲取精神滋養

位于丹陽市區寶塔弄5號的總前委舊址,是鄧小平、陳毅等老一輩無產階級革命家運籌帷幄、指揮解放上海戰役的“中樞神經”。實踐團首站便來到這里,開啟了一場深刻的紅色洗禮。

踏入紀念館,厚重的歷史氣息撲面而來。在講解員的深情講述下,隊員們仿佛穿越時空,回到了那個烽火連天、決勝千里的1949年春天。他們駐足于一幅幅珍貴的歷史圖片前,凝視著一件件飽經滄桑的革命文物,仔細研讀著一份份部署精密的電文手稿。總前委領導們在丹陽期間,不僅精心籌劃了軍事上的“瓷器店里打老鼠”——既要解放上海,又要盡力保全這座東方大都市,更在此狠抓城市接管政策紀律教育,為中國共產黨成功管理大城市奠定了堅實基礎,展現了非凡的戰略遠見、嚴明的紀律作風和深厚的為民情懷。

團隊成員徐同學不禁感慨道:“站在前輩們工作戰斗過的地方,我才真切體會到‘運籌帷幄之中,決勝千里之外’的重量。不僅僅是軍事上的智慧,更有對人民城市的熱愛與責任。這種顧全大局、嚴守紀律、一心為民的精神,跨越時空,依然熠熠生輝,是我們青年一代必須繼承和發揚的寶貴財富。”這種深入現場的體驗式學習,讓紅色歷史從書本上的文字轉化為可感可知的精神力量,深深植根于每位隊員心中,為后續實踐活動注入了強大的精神動力。

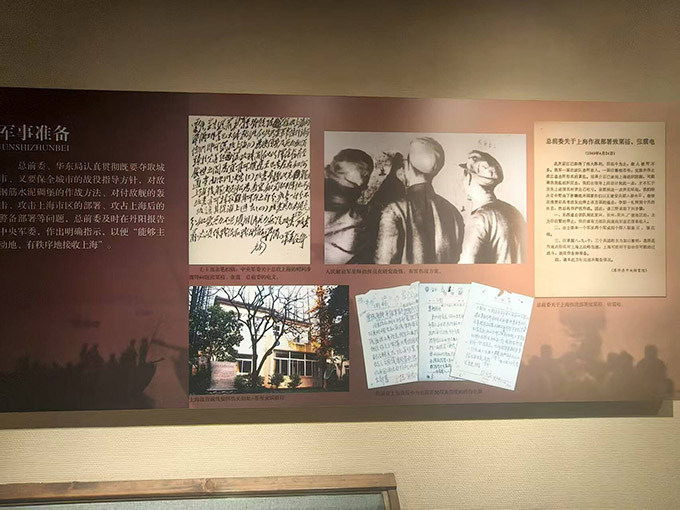

此圖為本隊參訪的遺址 徐申 供圖 二、深挖時代價值,探尋紅色資源與鄉風文明的連接點

在充分接受革命傳統教育的基礎上,實踐團并未止步于單純的參觀學習。他們帶著問題意識,圍繞“如何將紀念館的紅色資源有效轉化為推動當地鄉村精神文明建設的強大動能”這一核心課題,展開了深入的調研與探討。

隊員們通過訪談紀念館管理人員、當地村干部、村民以及來訪游客,發放調查問卷,召開小型座談會等多種形式,廣泛收集第一手資料。他們發現,總前委舊址紀念館作為丹陽乃至江蘇省重要的愛國主義教育基地,其吸引力和影響力主要集中在特定群體(如機關單位、學校組織等),在融入當地日常鄉村生活、引導鄉風民俗方面的潛能有待進一步挖掘。例如,紅色文化如何與村民的日常生活、價值觀念、行為規范更緊密地結合?如何利用紅色故事教化育人,提升村民的道德素養和精神風貌?

基于調研結果,團隊運用專業所長進行分析,認為紅色資源賦能鄉風文明建設,關鍵在于實現“創造性轉化”和“創新性發展”。他們提出,可以提煉總前委在丹陽期間所體現的“嚴守紀律(如《入城守則》)、一心為民、團結協作、攻堅克難”等精神內核,將其與當前鄉村治理中所需的“遵紀守法、鄰里和睦、移風易俗、艱苦奮斗”等價值追求相結合,使紅色精神不再是遙遠的歷史故事,而是可知、可感、可學的身邊榜樣和行為準則。

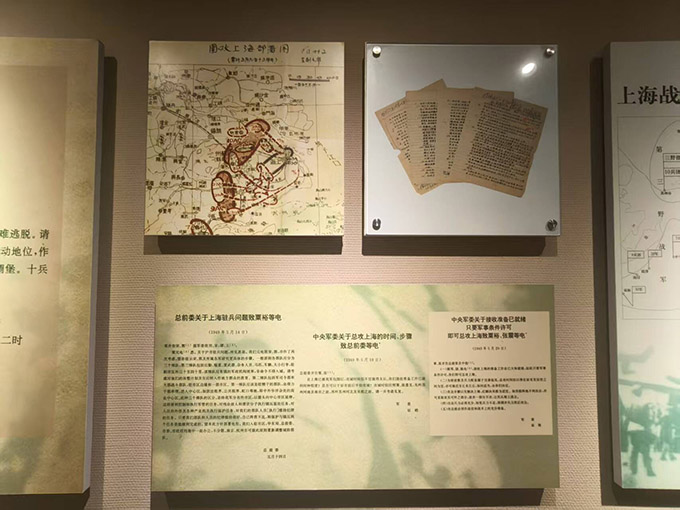

此圖為本隊參訪的遺址 徐申 供圖 三、實踐志愿服務,爭做紅色文化的傳播者與踐行者

知是行之始,行是知之成。為將想法落到實處,實踐團成員積極化身志愿者,主動參與到紀念館的日常運行和紅色文化宣傳工作中。

他們協助紀念館進行游客引導、秩序維護,用青春的微笑和服務溫暖每一位來訪者;他們嘗試擔任臨時講解員,為前來參觀的青少年團隊和散客講述總前委的故事,特別是用年輕人喜聞樂見的語言和方式,讓紅色故事更加生動鮮活、易于接受;他們幫助整理資料,清潔環境,以實際行動表達對革命圣地的敬意。

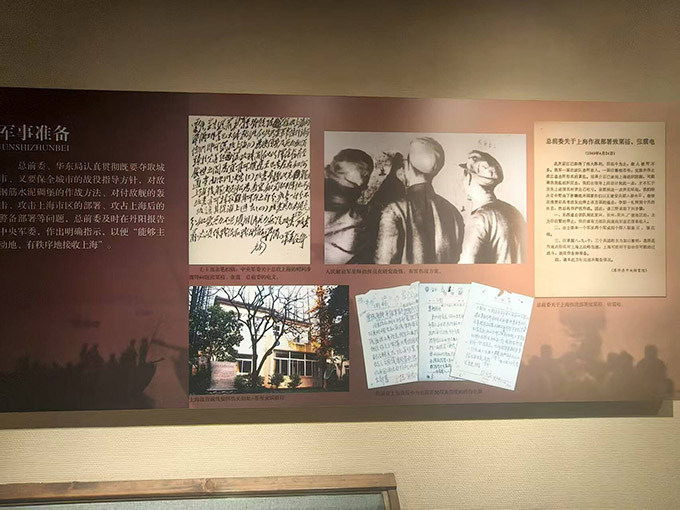

此圖為本隊參訪的遺址 徐申 供圖 四、獻策數字賦能,探索紅色文旅融合助力鄉村振興新路徑

團隊著眼于更大的鄉村振興圖景,提出可以加強紀念館與周邊鄉村的聯動,設計“紅色紀念館參觀+鄉村生態體驗+農產品消費”的精品路線,將紅色旅游的熱度轉化為帶動當地民宿、餐飲、特色農產品發展的實際效益,使紅色文化資源不僅滋養精神,也能富足口袋,從而實現精神文明和物質文明的雙豐收,為鄉村全面振興注入可持續的活力。

結語

二十天的“三下鄉”社會實踐短暫而充實。隊員們走出課堂,走進歷史,深入鄉村,在總前委舊址紀念館這片紅色沃土上,接受了思想洗禮,錘煉了實踐能力,更肩負起了時代賦予的青年責任。他們深刻認識到,紅色資源是鄉村精神文明建設取之不盡的寶貴財富和力量源泉。

未來,團隊將繼續深化與紀念館及當地村鎮的聯系,持續跟蹤研究,努力將調研成果轉化為切實可行的建議方案,并期待通過校地合作等方式,為丹陽乃至更廣大地區依托紅色文化助推鄉風文明建設貢獻綿薄之力。他們堅信,紅色基因的傳承與鄉村文明的振興同頻共振,必將匯聚起磅礴力量,書寫新時代更加絢爛的篇章。星星之火,可以燎原;紅色血脈,賡續不息!

此圖為本隊參訪的遺址 徐申 供圖

位于丹陽市區寶塔弄5號的總前委舊址,是鄧小平、陳毅等老一輩無產階級革命家運籌帷幄、指揮解放上海戰役的“中樞神經”。實踐團首站便來到這里,開啟了一場深刻的紅色洗禮。

踏入紀念館,厚重的歷史氣息撲面而來。在講解員的深情講述下,隊員們仿佛穿越時空,回到了那個烽火連天、決勝千里的1949年春天。他們駐足于一幅幅珍貴的歷史圖片前,凝視著一件件飽經滄桑的革命文物,仔細研讀著一份份部署精密的電文手稿。總前委領導們在丹陽期間,不僅精心籌劃了軍事上的“瓷器店里打老鼠”——既要解放上海,又要盡力保全這座東方大都市,更在此狠抓城市接管政策紀律教育,為中國共產黨成功管理大城市奠定了堅實基礎,展現了非凡的戰略遠見、嚴明的紀律作風和深厚的為民情懷。

團隊成員徐同學不禁感慨道:“站在前輩們工作戰斗過的地方,我才真切體會到‘運籌帷幄之中,決勝千里之外’的重量。不僅僅是軍事上的智慧,更有對人民城市的熱愛與責任。這種顧全大局、嚴守紀律、一心為民的精神,跨越時空,依然熠熠生輝,是我們青年一代必須繼承和發揚的寶貴財富。”這種深入現場的體驗式學習,讓紅色歷史從書本上的文字轉化為可感可知的精神力量,深深植根于每位隊員心中,為后續實踐活動注入了強大的精神動力。

此圖為本隊參訪的遺址 徐申 供圖

在充分接受革命傳統教育的基礎上,實踐團并未止步于單純的參觀學習。他們帶著問題意識,圍繞“如何將紀念館的紅色資源有效轉化為推動當地鄉村精神文明建設的強大動能”這一核心課題,展開了深入的調研與探討。

隊員們通過訪談紀念館管理人員、當地村干部、村民以及來訪游客,發放調查問卷,召開小型座談會等多種形式,廣泛收集第一手資料。他們發現,總前委舊址紀念館作為丹陽乃至江蘇省重要的愛國主義教育基地,其吸引力和影響力主要集中在特定群體(如機關單位、學校組織等),在融入當地日常鄉村生活、引導鄉風民俗方面的潛能有待進一步挖掘。例如,紅色文化如何與村民的日常生活、價值觀念、行為規范更緊密地結合?如何利用紅色故事教化育人,提升村民的道德素養和精神風貌?

基于調研結果,團隊運用專業所長進行分析,認為紅色資源賦能鄉風文明建設,關鍵在于實現“創造性轉化”和“創新性發展”。他們提出,可以提煉總前委在丹陽期間所體現的“嚴守紀律(如《入城守則》)、一心為民、團結協作、攻堅克難”等精神內核,將其與當前鄉村治理中所需的“遵紀守法、鄰里和睦、移風易俗、艱苦奮斗”等價值追求相結合,使紅色精神不再是遙遠的歷史故事,而是可知、可感、可學的身邊榜樣和行為準則。

此圖為本隊參訪的遺址 徐申 供圖

知是行之始,行是知之成。為將想法落到實處,實踐團成員積極化身志愿者,主動參與到紀念館的日常運行和紅色文化宣傳工作中。

他們協助紀念館進行游客引導、秩序維護,用青春的微笑和服務溫暖每一位來訪者;他們嘗試擔任臨時講解員,為前來參觀的青少年團隊和散客講述總前委的故事,特別是用年輕人喜聞樂見的語言和方式,讓紅色故事更加生動鮮活、易于接受;他們幫助整理資料,清潔環境,以實際行動表達對革命圣地的敬意。

此圖為本隊參訪的遺址 徐申 供圖

團隊著眼于更大的鄉村振興圖景,提出可以加強紀念館與周邊鄉村的聯動,設計“紅色紀念館參觀+鄉村生態體驗+農產品消費”的精品路線,將紅色旅游的熱度轉化為帶動當地民宿、餐飲、特色農產品發展的實際效益,使紅色文化資源不僅滋養精神,也能富足口袋,從而實現精神文明和物質文明的雙豐收,為鄉村全面振興注入可持續的活力。

結語

二十天的“三下鄉”社會實踐短暫而充實。隊員們走出課堂,走進歷史,深入鄉村,在總前委舊址紀念館這片紅色沃土上,接受了思想洗禮,錘煉了實踐能力,更肩負起了時代賦予的青年責任。他們深刻認識到,紅色資源是鄉村精神文明建設取之不盡的寶貴財富和力量源泉。

未來,團隊將繼續深化與紀念館及當地村鎮的聯系,持續跟蹤研究,努力將調研成果轉化為切實可行的建議方案,并期待通過校地合作等方式,為丹陽乃至更廣大地區依托紅色文化助推鄉風文明建設貢獻綿薄之力。他們堅信,紅色基因的傳承與鄉村文明的振興同頻共振,必將匯聚起磅礴力量,書寫新時代更加絢爛的篇章。星星之火,可以燎原;紅色血脈,賡續不息!

實踐報告推薦

- 溫州方言還能“活”多久?量大學子街頭作答!

- 七月的溫州,暑氣蒸騰,蟬鳴織就城市的背景音。中國計量大學信息工程學院甌韻守護者小隊的成員們,懷揣著對溫州方言傳承的熱忱

- 2025-08-30

- 守護健康、感受非遺!南航“青衿暖夕,助老先鋒”實踐團暑期為南京社區老人帶來多元助老服務

- 今年暑期,南京航空航天大學 “青衿暖夕,助老先鋒” 實踐團走進南京祖堂社區、建康新村社區、墨香山莊社區等地,開展系列助老活

- 2025-08-30

- 賡續紅色血脈 賦能鄉風文明

- 位于丹陽市區寶塔弄5號的總前委舊址,是鄧小平、陳毅等老一輩無產階級革命家運籌帷幄、指揮解放上海戰役的“中樞神經”。

- 2025-08-30

- 絲路箱伴——班列穿梭促共贏,紐帶綿延運繁榮

- 暑假期間,南京財經大學新聞與文化傳播學院“絲路箱伴”實踐團隊深入江蘇省南京市、連云港市、徐州市等中歐班列的關鍵節點城市前

- 2025-08-30

- 教育賦能,打通最后一公里——助力金利鎮人才發展

- 2025 年,廣東省教育廳啟動 “國家資助和助學貸款政策下鄉行” 活動,明確以欠發達地區為重點,要求通過校園宣講、社區咨詢、入戶

- 2025-08-30

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺