多彩大學生網,大學生三下鄉投稿平臺

長安大學:以實踐守護橋梁纜索安全防線

- 發布時間:2025-08-22 閱讀:

- 來源:長安大學“橋索安·護橋先鋒”暑期社會實踐隊

為響應國家交通強國戰略,筑牢橋梁基礎設施安全屏障,8月18日至22日,長安大學“橋索安·護橋先鋒”暑期社會實踐隊在博士生導師夏曉華帶領下,聚焦“雙向多旋翼纜索微接觸型智能檢測機器人”項目,奔赴陜西西安橋梁一線,開展技術調研、實地勘察與優化實踐,以青春智慧賦能橋梁纜索檢測技術升級。

籌備賦能:厚植理論根基,明晰實踐方向

實踐隊以推動智能檢測機器人迭代、守護橋梁纜索安全為核心使命,籌備階段便錨定“理論筑基+技術探索”雙路徑。隊員們參與出征儀式暨培訓大會,系統學習安全規范、項目報備流程及新聞宣傳要點,明確實踐任務邊界與安全底線。在圖書館,團隊圍繞橋梁纜索結構、病害類型、智能檢測技術演進展開文獻調研,梳理出國內外橋梁纜索銹蝕、疲勞斷裂等典型病害案例,剖析人工檢測、初代機器人檢測的局限性,以及多傳感器融合、智能算法應用對檢測精度的賦能邏輯,為實踐筑牢理論基石。“通過文獻分析,我們發現智能檢測機器人在復雜環境下的適應性仍有提升空間,這成為后續實踐的核心探索方向。”隊員吳磊在調研總結會上說道。

一線深耕:解碼橋梁纜索,捕捉真實需求

抵達西安橋梁現場,實踐隊迅速進入“技術攻堅”狀態。在夏曉華導師指導下,隊員們對多座橋梁纜索開展“全維度診斷”:借助成像設備記錄銹蝕、磨損細節,使用張力傳感器采集纜索應力數據,結合無人機航拍還原纜索空間分布與周邊環境干擾因素。“部分纜索因長期受風雨侵蝕、車輛荷載震動,表面銹蝕呈現‘斑駁狀’分布,且不同高度段的纜索擺動幅度差異明顯,給檢測設備的穩定性、貼合度帶來挑戰。”隊員任志騰在現場觀測時指出。精準捕捉到“纜索表面不平整、高空氣流干擾、檢測盲區規避”等實際需求,為技術優化錨定現實靶點。

技術攻堅:淬煉智能檢測,突破應用瓶頸

基于一線調研成果,實踐隊聚焦機器人技術迭代展開“頭腦風暴+模擬驗證”。針對纜索表面銹蝕、不平整問題,團隊創新設計“柔性自適應接觸機構”,采用高分子緩沖材料與可調節夾持模塊,實現“微接觸檢測”與“復雜表面適配”的平衡。“我們使用計算機搭建模擬檢測平臺,復刻橋梁纜索的復雜環境,對優化后的機器人進行‘壓力測試’。從數據反饋看,接觸機構的柔性設計有效減少了檢測卡頓,動力算法升級讓機器人穩定性提升顯著,這些改進真正切中了現場需求。”負責技術優化的隊員廖瀟俊介紹。通過“理論推導-模擬驗證-迭代修正”閉環,實踐隊啃下“復雜環境適配、精準檢測執行”等硬骨頭,為智能檢測機器人走向工程應用筑牢技術底座。

價值沉淀:凝聚青春力量,錨定發展路徑

為期5天的實踐,“橋索安·護橋先鋒”團隊不僅完成技術攻堅,更在行業對話中明晰使命。夏曉華導師結合科研經驗,向隊員們闡釋橋梁纜索檢測技術對交通運維的戰略價值:“橋梁是交通網絡的‘脊梁’,纜索安全關乎千萬人的出行,你們的技術探索,是守護‘大國重器’的青春擔當。”隊員們深刻體會到,智能檢測技術的迭代,不僅是工程問題的突破,更是交通強國戰略的微觀實踐。

青春逢盛世,奮斗正當時。長安大學“橋索安·護橋先鋒”實踐隊以技術創新為筆,以實地實踐為墨,書寫守護橋梁安全的青春答卷。未來,團隊將持續深耕交通工程領域,把實踐成果轉化為守護“大國重器”的創新動能,讓青春智慧在交通強國建設中熠熠生輝。

籌備賦能:厚植理論根基,明晰實踐方向

實踐隊以推動智能檢測機器人迭代、守護橋梁纜索安全為核心使命,籌備階段便錨定“理論筑基+技術探索”雙路徑。隊員們參與出征儀式暨培訓大會,系統學習安全規范、項目報備流程及新聞宣傳要點,明確實踐任務邊界與安全底線。在圖書館,團隊圍繞橋梁纜索結構、病害類型、智能檢測技術演進展開文獻調研,梳理出國內外橋梁纜索銹蝕、疲勞斷裂等典型病害案例,剖析人工檢測、初代機器人檢測的局限性,以及多傳感器融合、智能算法應用對檢測精度的賦能邏輯,為實踐筑牢理論基石。“通過文獻分析,我們發現智能檢測機器人在復雜環境下的適應性仍有提升空間,這成為后續實踐的核心探索方向。”隊員吳磊在調研總結會上說道。

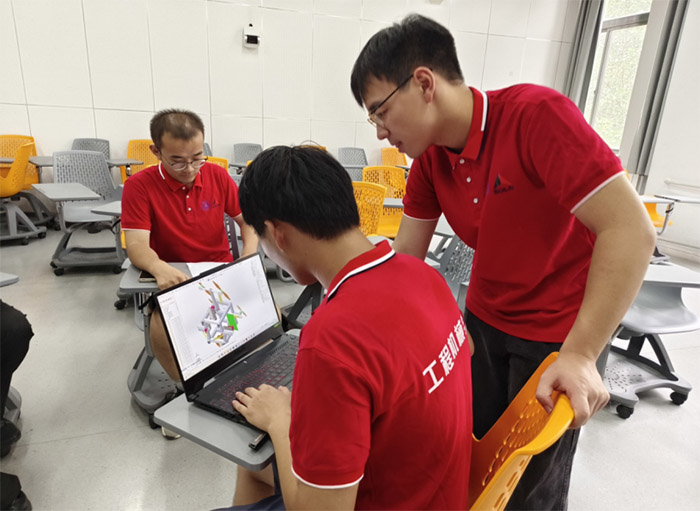

實踐隊員講解機器人控制系統吳磊供圖

一線深耕:解碼橋梁纜索,捕捉真實需求

抵達西安橋梁現場,實踐隊迅速進入“技術攻堅”狀態。在夏曉華導師指導下,隊員們對多座橋梁纜索開展“全維度診斷”:借助成像設備記錄銹蝕、磨損細節,使用張力傳感器采集纜索應力數據,結合無人機航拍還原纜索空間分布與周邊環境干擾因素。“部分纜索因長期受風雨侵蝕、車輛荷載震動,表面銹蝕呈現‘斑駁狀’分布,且不同高度段的纜索擺動幅度差異明顯,給檢測設備的穩定性、貼合度帶來挑戰。”隊員任志騰在現場觀測時指出。精準捕捉到“纜索表面不平整、高空氣流干擾、檢測盲區規避”等實際需求,為技術優化錨定現實靶點。

指導老師帶領實踐隊員尋找纜索表面損傷任志騰供圖

技術攻堅:淬煉智能檢測,突破應用瓶頸

基于一線調研成果,實踐隊聚焦機器人技術迭代展開“頭腦風暴+模擬驗證”。針對纜索表面銹蝕、不平整問題,團隊創新設計“柔性自適應接觸機構”,采用高分子緩沖材料與可調節夾持模塊,實現“微接觸檢測”與“復雜表面適配”的平衡。“我們使用計算機搭建模擬檢測平臺,復刻橋梁纜索的復雜環境,對優化后的機器人進行‘壓力測試’。從數據反饋看,接觸機構的柔性設計有效減少了檢測卡頓,動力算法升級讓機器人穩定性提升顯著,這些改進真正切中了現場需求。”負責技術優化的隊員廖瀟俊介紹。通過“理論推導-模擬驗證-迭代修正”閉環,實踐隊啃下“復雜環境適配、精準檢測執行”等硬骨頭,為智能檢測機器人走向工程應用筑牢技術底座。

實踐隊員優化模型季旭供圖

價值沉淀:凝聚青春力量,錨定發展路徑

為期5天的實踐,“橋索安·護橋先鋒”團隊不僅完成技術攻堅,更在行業對話中明晰使命。夏曉華導師結合科研經驗,向隊員們闡釋橋梁纜索檢測技術對交通運維的戰略價值:“橋梁是交通網絡的‘脊梁’,纜索安全關乎千萬人的出行,你們的技術探索,是守護‘大國重器’的青春擔當。”隊員們深刻體會到,智能檢測技術的迭代,不僅是工程問題的突破,更是交通強國戰略的微觀實踐。

實踐團隊在灞河元朔大橋合影季旭供圖

青春逢盛世,奮斗正當時。長安大學“橋索安·護橋先鋒”實踐隊以技術創新為筆,以實地實踐為墨,書寫守護橋梁安全的青春答卷。未來,團隊將持續深耕交通工程領域,把實踐成果轉化為守護“大國重器”的創新動能,讓青春智慧在交通強國建設中熠熠生輝。

實踐報告推薦

- 長安大學:以實踐守護橋梁纜索安全防線

- 8月18日至22日,長安大學“橋索安·護橋先鋒”暑期社會實踐隊在博士生導師夏曉華帶領下,聚焦“雙向多旋翼纜索微接觸型智能檢測機

- 2025-08-22

- 長安大學赴陜西西安“無‘震’時代”暑期社會實踐隊中建西北設計院交流學習

- 為深化產學研融合,探索建筑行業前沿技術發展路徑,長安大學“無‘震’時代”暑期社會實踐隊于7月24日前往中國建筑西北設計研究院

- 2025-08-22

- 非遺傳承進校園

- 為積極響應國家關于推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展及全面推進鄉村振興的號召

- 2025-08-21

- 走進中國光谷:華科大追光者探秘光谷發展

- 7月10日至18日,來自華中科技大學的“光繪精圖,設啟新程”暑期社會實踐隊走進中國光谷12家企業與實驗室,在激光軌跡、光纖脈絡間

- 2025-08-21

- AI 采集鄉音數據,數字激活地域文化

- 這個夏天,南京航空航天大學機電學院的智語留聲團隊開展了以“智語留聲:方言數字守護者”為主題的方言數字化暑期社會實踐項目。

- 2025-08-21

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺